la bassa/82

anno XLIII n. 82, giugno 2021

Estratti di

articoli e saggi

della nostra rivista

In copertina:

Particolare della carta

Fori Iulii accurata descriptio

dal “Theatrum Orbis Terarum” di Abraham Ortelius (1527 - 1598)

Anversa 1573.

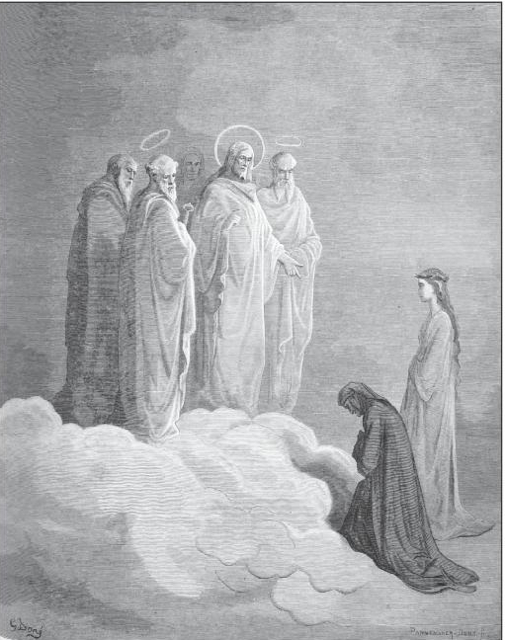

Dante Alighieri in una incisione di Gustave Dorè (1860). Omaggio a Dante Alighieri a sette secoli dalla morte (1321-2021)

Sommario

- LUIGI ZANIN

Un Feudo davvero particolare Note a margine di Latisana. Vicende giuridiche di un feudo nell’ordinamento veneziano, di Enrico Fameli. - ILARIA COMISSO

L’evoluzione di un confine che non è mai esistito Analisi e memorie del confine veneto- friulano che divide Latisana e San Michele al Tagliamento. - ENRICO FAMELI

Il giuspatronato di San Giovanni Battista ovvero chi sceglieva il parroco del duomo di Latisana? - CARMELA DE CARO

Nievo e Pisana di Prampero. Dama Badoer e la Zoiba Grassa. - GIANNI STRASIOTTO

I luoghi delle quarantene - Hoffman Island, Bonegilla, Somes Island. - BENVENUTO CASTELLARIN

Due reperti archeologici che raccontano la nostra storia. - ROBERTO TIRELLI

Flumignano il piccolo mondo antico della marchesa Angelina fra storia, letteratura, memorie personali e famiglie risorgimentali. - ENRICO FANTIN

Sui sentieri della memoria: Il ricordo di un mondo rurale oggi scomparso. Fontane e casolari abbandonati a Precenicco. - MARIA TERESA CORSO

500 anni di notariato. I Notai a Marano dal 1323 al 1803. - GIANFRANCO ELLERO

Don Celestino Suzzi da Resiutta parroco di Fraforeano 1845-53.

EMANUELA ORTIS “Saluti da Latisana” dal soldato Luigi Russolo.

- GIULIANO BINI

In attesa del censimento 2021 I numeri della gente di Palazzolo. - ENRICO FANTIN

Due testimonianze di reduci alpini della Campagna di Russia: Giulio Guido Buffon e Avelino Fantin. - STEFANO LOMBARDI

Lagrimis. - GIANNI STRASIOTTO

Il Visitatore Apostolico mons. Cesare de’ Nores in diocesi di Concordia. - MARIA ROSARIA ROMANO

Chiesa parrocchiale di San Michele al Tagliamento, storia e arte. - RENZO CASASOLA

La “Mansioneria Pizzoni” a Muzzana tra storia e leggenda.

Un Feudo davvero particolare

Note a margine di Latisana. Vicende giuridiche di un feudo nell’ordinamento veneziano, di Enrico Fameli

Luigi Zanin

Per un ordinamento politico come quello veneziano, che pur nella singolarità con cui organizza la gestione della pubblica potestà mediante la creazione e la continua riforma delle sue magistrature persegue nella difesa delle sue prerogative una politica priva di ambiguità, l’approccio al particolarismo feudale della terraferma dovette apparire in un primo tempo quasi un “inconveniente necessario”. Tralasciando le sintesi passate (Fasoli) e le anticipazioni su cui ci soffermeremo, basti ricordare che, anche con riguardo alla Patria del Friuli, il Senato veneziano aveva preso atto - soprattutto nei secoli XIV e XV - della varietà dell’organizzazione feudale presente nel territorio, mettendo mano alle varie statuizioni pattizie che, almeno nei casi più rilevanti, avevano reso possibile le dedizioni delle realtà allodiali e feudali a Venezia già prima del 1420. Non mancherà, la Dominante, di contrassegnare con il suo atteggiamento che è insieme di apertura e di realismo, la differenziazione di diversi gradi d’autonomia, di diversificare i privilegi, gli stessi onori, lasciando in un primo momento nell’area di indeterminatezza le giurisdizioni minori, ove meno si rendeva urgente la scansione con il passato dominio patriarcale. Appare allora chiaro come misure differenti corrispondessero a “realtà feudali” di diversa importanza politica.

E che fra tutti, il feudo di Latisana, a partire dalla seconda metà del Quattrocento, risultasse tra i beni politicamente strategici del Dominio è ora confermato dall’approfondita ricerca di Enrico Fameli, che ne ha costruito il fondamento della sua tesi di dottorato in storia del diritto italiano presso l’Università di Padova. L’amministrazione e l’ampiezza dell’esercizio delle regalie che caratterizza il feudo di Latisana rappresenta una rilevante eccezione nel quadro di un più generale atteggiamento verso le cose feudali che, se è sicuramente eccessivo definire disinteressato, certamente è più corretto ricondurre ad esperienze lontane dai caratteri originali del Ducato prima e della Repubblica veneta poi. Giustamente allora l’autore della ricerca sottolinea come l’approccio generale di Venezia al tema della feudalità fosse imperniato sulla sua rilevanza patrimoniale e sull’utilità che il bene feudale poteva rappresentare come strumento per la gestione dei diritti pubblici, elemento quest’ultimo che secondo l’autorevole magistero del Grossi costituiva una componente intrinseca al bene fondiario.

L’importante compilazione bibliografica riportata nella prima parte del lavoro, pur prendendo in considerazione per la maggior parte fonti italiane, si rivela un esercizio particolarmente utile per comprendere le particolarità dell’istituto feudale ed i motivi della sua fortuna, spiegando in definitiva anche perché, pur in modo poco entusiastico, i veneziani continuassero a servirsene in casi delicati come quello del feudo di Latisana. Gli storici del diritto che maggiormente si sono dedicati al tema, come Cortese, Astuti, Di Renzo Villata, non hanno potuto che evidenziare l’estrema mutevolezza sia dei contenuti del feudo che delle sue forme, tale da renderlo un simulacro utilizzato per la sua duttilità nel plasmarsi alle situazioni sempre nuove e diverse che l’evoluzione dell’economia e dei rapporti tra pubblico e privato richiedevano. Siamo all’opposto della continuità feudale, trait d’union tra il Medioevo e l’Antico Regime, come fa ben comprendere la lunga sequela di citazioni, ridotte per lo più nell’apparato critico, dello studio. Gli stessi punti fermi dell’investitura, l’elemento patrimoniale e quello della fedeltà, che troviamo dai primi brevia recordacionis> fino alle prolisse investiture del XVIII secolo, appaiono nel corso delle epoche con forme e contenuti diversissimi. Un esempio: l’atto approvato ed autorizzato da Venezia tra il conte di Gorizia e i veneziani Ciola e Morosini il 24 agosto 1430, che il dott. Fameli classifica con solide e convincenti motivazioni come contratto feudale, chiudendo in questo modo una lunga sequela di interpretazioni. Ebbene, pur riscontrando gli elementi essenziali del sinallagma feudale, ed in particolare quelli propri di un feudo emptizio (cioè sottoposto al pagamento del laudemio), l’elemento essenziale del rapporto feudale costituito dalla fidelitas del vassallo rispetto al senior è in questo caso poco più che la rievocazione di un glorioso passato pregno di ritualità e simbologie. Anzi, dato che tra i Ciola - Morosini e il povero conte di Gorizia (dalla propaganda veneziana rappresentato come ubriacone e dissipatore) non vi erano proprio i presupposti per una relazione di fedeltà secondo quanto richiesto dalle consuetudini feudali, l’autore sottolinea opportunamente come questo elemento venisse accertato solo dal segretario del conte al momento del perfezionamento del contratto, e comunque in termini assai vaghi. Insomma, tutt’altra cosa della fidelitas vassallatica che nel rapporto vassallatico-beneficiario mette in gioco la stessa vita dei contraenti sia per difendere le ragioni patrimoniali che politiche del dominus (Del Gratta), e che qui al massimo ritroviamo sottoforma di accenno alla bona fides caratteristica dei rapporti contrattuali. Il dominus (Venezia), si limita ad approvare il tutto definendo ancora una volta un contesto politico e giuridico di estrema duttilità che, dietro la forma del contratto feudale, ammette un vasto strumentario di opzioni di disposizione del bene e della sua giurisdizione.

Il conte Leonardo di Gorizia, figlio di Enrico IV di Gorizia, parte del contratto feudale con le famiglie Ciola e Morosini. Lienz, affresco nel castello di Bruck.

L’evoluzione di un confine che non è mai esistito

Analisi e memorie del confine veneto-friulano che divide Latisana e San Michele al Tagliamento

Ilaria Comisso

I fiumi, al di là di quel che potrebbe apparire, soprattutto nei momenti in cui le loro acque ci appaiono minacciose, non separano, non dividono, ma sono vie di comunicazione, le più facili grazie alla loro corrente. Non per nulla le grandi civiltà e le città che hanno fatto la storia del mondo sono nate lungo un fiume, sull’una e sull’altra sua riva.

Lo stesso si può dire di quella particolare civiltà che è cresciuta nella Bassa friulana lungo il Tagliamento, ove questi esce dalle sue ghiaie e diventa un vero e proprio corso d’acqua ugualmente fecondo sulla destra come sulla sinistra, capace di unire una terra che si sente partecipe della medesima storia, che parla la stessa lingua ed intesse rapporti economici e sociali sin dai primordi.

Del resto se non ci fossero i fiumi non ci sarebbero i ponti, non solo pratico passaggio da una parte all’altra, ma anche simbolo di una continuità.

Questa simbiosi, fra Destra e Sinistra Tagliamento è stata, purtroppo, turbata, e lo è tuttora, dalla volontà di creare nel mezzo del fiume un confine amministrativo e per fortuna che non si è arrivati a farne anche un confine politico. Se fosse dipeso dalle genti che qui abitano, ieri come oggi, questa separazione non esisterebbe.

Queste differenze anziché diminuire con il tempo, come è successo, ad esempio, per i confini europei, sembrano aumentare perché due amministrazioni regionali diverse, l’una con autonomia speciale, l’altra con ormai ampie competenze in molti settori, possono adottare, come adottano, provvedimenti del tutto diversi nella medesima materia. Ci possono anche essere diverse condizioni di vita civile, per cui lo abbiamo visto con la recente emergenza da una parte del ponte Latisana è retta da un regime e dall’altra San Michele da uno diverso. Un tempo c’erano le province ora Latisana è “nullius” e San Michele fa parte della città metropolitana di Venezia.

Il “confine” non è altro se non burocratico e le organizzazioni territoriali dovrebbero essere lasciate alla libera scelta degli interessati come vorrebbe una autentica democrazia.

Quanto espone la tesina predisposta per l’Università illustra bene il concetto che per l’associazione “la bassa” è fondamentale a partire dal suo motto: “l’aga no ni divit”- l’acqua (inteso il Tagliamento come acqua per eccellenza) non ci divide. Per questo motivo è importante il ruolo della cultura condivisa, che ha le radici in un cammino storico comune nel tempo differenziato di poco.

Di questo i giovani non solo sono chiamati a prendere coscienza, ma anche ad operare affinché il fiume Tagliamento continui ad essere fattore di unione culturale con l’obiettivo che possa anche diventarlo con una diversa concezione delle amministrazioni locali e regionali chiamate ad essere al servizio delle comunità in uno spirito costruttivo ove la burocrazia non abbia la meglio sulla umanità.

Roberto Tirelli

Premessa

Il tema che viene in sede proposto, tratta della percezione di un confine caro al mio paese, Latisana, con quello adiacente di San Michele al Tagliamento: si tratta di un confine fra Comuni e soprattutto fra Regioni (Friuli Venezia Giulia e Veneto) il cui unico varco è rappresentato da un ponte sul fiume Tagliamento.

Il titolo gioca sulla storica mancata percezione di distacco tra le due frontiere del confine, e anzi il loro tradizionale spirito collaborativo e di comunanza identitaria. Confine che è stato percepito dalla popolazione solo tre volte nella storia: durante le due guerre mondiali con il brillamento del ponte che le unisce, e nel 2020 quando sono stati emanati i vari D.P.C.M. e ordinanze che hanno consentito la circolazione dei cittadini all’interno della propria Regione ma che ne vieta l’uscita e il contatto con cittadini extra-regionali.

Si tratta di un confine che riprende una piccola realtà, che non ha nulla a che vedere con i grandi muri e le recinzioni che dividono immense aree e popolazioni nelle varie parti del mondo. Non si tratta nemmeno di una storia di separazioni, al contrario: questa non è un’analisi che descrive le divergenze e i conflitti che hanno portato alla costruzione di un confine, come magari potrebbe essere più consono per un corso incentrato particolarmente su queste contrapposizioni, ma narra quanto poco gli abitanti della zona sentano di appartenere ad aree distinte e che le uniche occasioni in cui abbiano sentito il peso della divisione, sia stato sempre per interventi da parte di agenti esterni.

Il giornalista Tim Marshall, parlando di un’esperienza nella zona verde di Baghdad dice: «La separazione forzata e gli scontri sanguinosi sono gli effetti estremi di ciò che accade quando costruiamo muri. […] Nessuno li vuole davvero.» Certamente ambientato in un contesto geopolitico molto diverso e con un peso conflittuale incomparabile, coglie comunque un punto condivisibile con tutte le istituzioni di confini e muri: nessuno vuole necessitare di una separazione dal vicino, perché ciò significherebbe la trasposizione fisica della reciproca incapacità di autogestirsi e ciò implica quindi debolezza. Tutte le popolazioni di frontiera si sentono spesso minacciate dal muro più che dal popolo confinante.

Nel corso della presentazione ho preferito tracciare una visione personalistica, quasi romanzata, fatta di esperienze, storie e racconti tratti da interviste alla popolazione locale e dalla lettura di raccolte di memorie da parte dei cittadini a partire dagli anni Trenta del Novecento fino ai giorni nostri, così da evidenziare fratture, percezioni, sodalizi e trasmissioni culturali che hanno interessato le due comunità; il tutto contornato naturalmente da specifiche arene storiche e geografiche che permettono di fornire un chiaro riferimento orientativo.

Proprio in corso di stesura sono state attuate ulteriori misure dal Governo, che hanno consentito con l’ordinanza del 13 novembre 2020, una revisione dell’appartenenza delle Regioni alle cosiddette “zone” in cui è diviso il territorio nazionale, includendo il Friuli Venezia Giulia nelle aree classificate ad “alto rischio”. Ciò ha comportato oltre che una veloce ma simbolica revisione dei verbi, ora al presente a causa del nuovo confinamento, un’ulteriore chiave di lettura del fenomeno, così come l’aver optato per interviste telefoniche a persone che pur abitando ad appena pochi chilometri dal confine, non hanno potuto rendersi disponibili per un colloquio dal vivo a causa dei nuovi restringimenti.

Innanzitutto, prima di guardare alle dinamiche e alle interazioni tra le società, occorre introdurre brevemente i tre elementi che caratterizzano le basi dell’elaborato: la comunità di Latisana, quella di San Michele al Tagliamento, e il ponte che le congiunge.

Latisana

Latisana è un Comune di circa tredicimila abitanti, situato nel cosiddetto territorio della “Bassa Friulana”, nel sud-ovest della Regione. Un noto autore del posto, nonché ex sindaco Nino Orlandi, l’ha definita in questo modo: «Questo è un paese inutile: nel senso che, con o senza di lui il mondo sarebbe e sarebbe sempre stato lo stesso, esattamente uguale a com’è. Di qui non è mai passata la storia, nemmeno per sbaglio o per caso».

In realtà, in un certo senso la storia ci è passata eccome, almeno per quanto riguarda una serie di trascurabili eventi che hanno però riguardato celebri figure, le quali hanno avuto l’occasione non solo di transitare, ma talvolta di soggiornare, stabilirsi e persino innamorarsi in questa terra: parliamo di Papa Gregorio XII, che in fuga da Cividale ebbe l’arguzia di scambiare gli abiti con il proprio funzionario, il quale, sventurato, proprio qui venne scambiato per il pontefice e picchiato dai popolani nel 1409; parliamo di Hrnest Hemingway, che nel 1948 di passaggio, incontrò quella che sarà la sua futura amante Adriana Ivancich (la cui omonima villa è locata a San Michele) e a cui dedicò il romanzo Di là del fiume e tra gli alberi, ispirato a quelle terre; parliamo di un paese che ha visto la nascita della nota attrice Anna Bonaiuto e molti altri.

Non si può tuttavia negare che si tratti di una realtà marginale, che si è vista evolvere dall’essere il classico paese rurale di pianura dell’inizio del secolo, alla classica cittadella cosmopolitica dell’inizio del millennio.

Mario Giovanbattista Altan, altro autore del posto, descrive efficacemente Latisana con le seguenti parole: «Punto di incontro tra la bonomìa veneta e la tenacia forogiuliese.

[…] Questo legame inconscio, molto frequentemente, esiste ancora. È un equilibrio naturale raggiunto e parlante. Solo per affettuosa constatazione “Di cà e di là da l’aga”, che “No ni divît”».

È sempre stata una zona di frontiera, che nella storia ha visto costantemente un’alternanza di appartenenze a questa o a quella dominazione, come da quella goriziana a quella veneta.

Latisana fu annessa al Regno d’Italia in seguito al Plebiscito del Veneto del 1866, insieme alla maggior parte del resto del Friuli, Veneto e Mantovano, ed entrò a far parte della Provincia del Friuli. Tutti i 1095 votanti latisanesi espressero la loro preferenza nei confronti dell’annessione all’Italia. Qui si intuisce pertanto la condivisione della storia con il Veneto e la volontà di questo popolo di essere annesso a un sistema più stabile, che seppur mantenendo una propria distinta identità è però sempre da tenere in considerazione che la realtà italiana dell’epoca altro non era che un insieme eterogeneo di culture, lingue e tradizioni che solo successivamente e gradualmente avrebbero aderito ad un processo di uniformazione sotto i diversi aspetti. Nel 1963 entrò a far parte della nuova Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

San Michele al Tagliamento

Se Latisana può vantarsi di aver visto illustri personaggi aggirarsi per i propri borghi e di essere stata, almeno in passato, un rifornito centro mercantile, il comune di San Michele al Tagliamento non può dire altrettanto, quantomeno storicamente.

L’attuale popolazione conta poco meno di 12.000 abitanti, ed è il comune più orientale del Veneto.

Non c’è molto da raccontare, se non che fin dai primi anni del Novecento, e probabilmente anche prima, le persone si dirigevano spesso a Latisana per rifornirsi di abbigliamento e di sussistenza nei negozi e nelle varie bancarelle di cui, all’epoca non potevano disporre così riccamente. Può sembrare un dato banale e marginale, ma che di fatto fungerà da fondamento per una serie di interconnessioni che permisero di creare una sorta di “fratellanza” tra due paesi così diversi, circondati al contempo da forti climi di campanilismo che ciascuno nutriva, naturalmente ricambiato, nei confronti degli altri Comuni della propria Regione.

Un tempo dipendente da Latisana, divenne comune autonomo con decreto del Regno d’Italia napoleonico del 7 dicembre 1807. Oggi, San Michele è diventata una normalissima cittadella, fornita ampiamente di tutti i servizi necessari, ma anzi, proprio di questo Comune fa parte la famosa e frequentatissima località balneare di Bibione, che in estate passa dai 2.600 abitanti stabili ai 300.000 stagionali, raggiungendo un picco di sei milioni di presenze nel 2009. Insomma, una ripresa esemplare e trainante di tutti i settori, che ha permesso a questo paese di affermare la propria fama in tutta Italia e all’estero, sigillando l’acquisita autonomia proprio a partire dal 1956 quando decise di investire i propri fondi per dar vita a quella che sarà una delle mete turistiche più ambite.

Ciò però non incrinò né mise mai in dubbio le relazioni e i reciproci rapporti di scambio che da sempre hanno caratterizzato i due Comuni: San Michele al Tagliamento è stato il primo comune italiano ad attivare il procedimento di distacco-aggregazione, previsto dall’art. 132 comma 2 della Costituzione, per passare alla regione Friuli-Venezia Giulia. Il 29 e 30 maggio 2005 si è così tenuto un referendum durante il quale, su 6.353 elettori, 4.844 si sono espressi favorevolmente al passaggio di Regione contro 1.471 contrari; tuttavia, la consultazione è stata dichiarata nulla in quanto i «sì» avrebbero dovuto essere almeno la metà più uno fra tutti gli aventi diritto al voto, ovvero 5.447. In realtà non si trattò di un caso, in quanto gli abitanti di Bibione non sentendosi di appartenere alla comunità friulana, come forma di protesta non andarono alle urne condizionando di fatto in questo modo i risultati.

Si denota così un altro fenomeno: l’inevitabile e permanente frammentazione di ogni comunità, che per quanto possa essere piccola o condividere cultura e località, troverà sempre il modo di avere delle linee di frattura (o cleavages, come sono state definite dai sociologi Rokkan e Lipset) all’interno della popolazione. Seguendo un approccio top-down, si può creare un parallelismo con le realtà globali: come a livello internazionale si è assistito alla creazione di nuovi Stati che cercavano l’indipendenza ma che a loro volta sono divisi da minoranze le quali ulteriormente possono essere scisse da diverse appartenenze ad esempio culturali (vedi casi India e Pakistan), allo stesso modo nelle piccole realtà del luogo si assiste al medesimo fenomeno. Esemplare il caso stesso della Regione Friuli- Venezia Giulia che negli anni ha assistito all’astio tra cittadini del Friuli e della Venezia Giulia; i cittadini friulani inoltre non considerano positivamente le aree di confine e della Bassa, che a propria volta discrimina alcuni Comuni che come abbiamo appena visto arrivano perfino a percepire differenze rispetto alle frazioni.

È evidente così quanto spesso possa risultare priva di fondamenti l’idea, che caratterizza l’umanità, di creare barriere e confini, per cui citando Marshall «a volte non si creano muri fisici, ma la separazione si sente ugualmente perché sta nella nostra testa» .

È allora interessante evidenziare il grande impatto di una comunità così apparentemente marginale come può essere quella di una frazione, che seppur provenendo da un centro neoistituito (parliamo della fondazione di Bibione come centro abitativo dopo il disboscamento e le bonifiche a partire dagli anni Trenta del Novecento), si sente talmente radicata alla propria appartenenza che è l’unica zona del Comune a parlare in veneto piuttosto che friulano, e che da sola è in grado di mettere in dubbio l’implementazione di policy.

Il ponte

L’ultimo elemento da considerare, e forse il più importante, è proprio il ponte che congiunge i due Comuni. Anzi, sarebbe più opportuno parlare di “ponti”, in quanto uno permette il passaggio degli autoveicoli (nei vecchi documenti si parlava di ponte “carrozzabile”), l’altro dei treni.

Ad ogni modo, si parla sempre di un mezzo che ha permesso a due comunità di entrare in contatto, e questo aspetto è stato preso in considerazione nella storia da molti agenti che, durante i conflitti mondiali avendo il compito di colpire il morale della popolazione, non si limitarono a demolire con i bombardamenti le chiese e i centri abitati, ma abbatterono per ben due volte quel ponte, che per altrettante volte venne ricostruito nello stesso punto.

Germano Colusso riprende il clima di angoscia e smarrimento in una Latisana assalita dai bombardamenti, i quali hanno ben chiaro l’obiettivo da colpire : «In quei momenti di catastrofe generale e di disorientamento, non ci fu nemmeno il tempo di confortare con un gesto di umana pietà il dolore dei vicini. C’era solo da scappare, il più lontano possibile, dagli obiettivi militari che gli americani con quel bombardamento a tappeto non avevano ancora colpito: i ponti sul Tagliamento».

Partendo per ordine, l’11 novembre 1873 fu inaugurato il primo ponte sul Tagliamento che univa stabilmente Latisana al resto d’Italia: era costituito in legno ed era alto 10 metri sul livello del fiume, poi sostituito nel 1909 da un nuovo ponte stradale in ferro.

Le due Grandi Guerre del Novecento, come anticipato, videro Latisana protagonista, data la sua posizione geografica e strategica. Nel 1917, a seguito della rotta di Caporetto, Latisana come tutto il Friuli venne occupata dall’esercito austro-ungarico. Nel corso della ritirata la cittadina fu pesantemente bombardata: oltre 100 case, le sue chiese e i due ponti, stradale e ferroviario, furono distrutti. Oltre 160 latisanesi morirono complessivamente nel corso della Grande Guerra. Dopo il conflitto vennero costruiti dei ponti provvisori, successivamente sostituiti da nuovi ponti uguali a quelli prebellici.

La Seconda guerra mondiale coinvolse la cittadina friulana in modo ancora più disastroso. Il 19 maggio 1944, il bombardamento degli Alleati (che ebbe come obiettivo proprio i due ponti stradale e ferroviario) provocò 67 morti e la distruzione delle vie Sottopovolo e Sabbionera di Latisana, insieme a quello vicino di San Michele al Tagliamento, in seguito, per undici mesi (termine del conflitto), subì altri massicci bombardamenti aerei e, nonostante i cittadini avessero abbandonato il capoluogo, causarono 21 inermi vittime, oltre agli ingenti danni materiali al centro abitato.

Nel mezzo del camin di nostra vita

Mi ritrovai per una selva oscura...

Inferno, c. I, v. 1-2

Omaggio a Dante Alighieri a sette secoli dalla morte (1321-2021), in una incisione di Gustave Dorè..

Il giuspatronato di San Giovanni Battista ovvero chi sceglieva il parroco del duomo di Latisana?

Enrico Fameli

Domande apparentemente banali richiedono spesso impegno e fortuna per trovare le corrette risposte. Anche il quesito che campeggia nel titolo di questa concisa digressione può sembrare di pronta soluzione, eppure per trovarla è stato necessario varcare la soglia dell’archivio di Stato di Venezia assistiti da passione e da un poco di buona sorte.

Fare ricerca d’archivio ha il fascino delle esplorazioni: si inizia con la curiosità di trovare qualcosa di ben determinato, ma proprio mentre si scalano colline di faldoni e si attraversano foreste di carte alla ricerca della preda predestinata si può incappare in scoperte che non si immaginava neppure di poter fare. Ed è proprio così, cercando tutt’altro, che ho potuto scoprire che l’interrogativo apparentemente ozioso di questo breve intervento aveva, in realtà, sollecitato più volte l’attenzione delle massime magistrature veneziane nell’arco di quasi tre secoli.

Il potere spirituale sul distretto di Latisana è stato a lungo sospeso e conteso fra varie diocesi e patriarcati in continue lotte e composizioni1. Per quel che ci riguarda basti sapere che, a partire dal luglio del 1180, il patriarca di Aquileia lo aveva ceduto a quello di Grado, nel tentativo di ricomporre ogni contrasto tramite una ridefinizione dei rispettivi ambiti d’influenza spirituale.

Neppure tre secoli più tardi, nel 1452, papa Nicolò V estinse sia la diocesi di Castello sia il patriarcato di Grado e dalle loro ceneri eresse il patriarcato di Venezia e così il distretto di Latisana venne sottomesso alla sua giurisdizione spirituale. Il patriarca di Venezia divenne dunque l’ordinario di riferimento della pieve di San Giovanni Battista, ovvero la chiesa parrocchiale di Portus Latisanae.

La ricostruzione del dominio temporale sull’area è altrettanto complessa. Pur col rischio di peccare di semplicismo, basti rammentare che, fin dagli inizi del XII secolo, Portus Latisanae spettava al conte di Gorizia il quale l’aveva ottenuto dal patriarca di Aquileia come remunerazione dell’incarico di avvocato della chiesa aquileiese.

Il conte di Gorizia esercitava dunque il suo dominio su tutti i diritti del distretto latisanese, da quelli daziari a quelli connessi all’esercizio della giustizia passando per quelli di pesca e di caccia e di raccolta delle risorse spontanee. Fra questi numerosi e frammentati diritti andava indubbiamente annoverato anche il diritto di giuspatronato sulla chiesa di San Giovanni Battista, ovvero il diritto di scegliere e presentare all’ordinario (il vescovo, nel nostro caso il patriarca) il chierico da nominare all’ufficio spirituale della pieve per poi investirlo dei beni necessari al culto. In sostanza il diritto di giuspatronato permetteva a chi lo deteneva di scegliere un chierico di propria fiducia e sottintendeva che i beni della parrocchia gli appartenessero. Tale diritto di presentare e investire il chierico aveva grande rilievo quindi, non solo sul piano patrimoniale, intersecandosi anche coi diritti dominativi sui beni della chiesa locale, ma anche a livello di controllo politico del distretto, giacché implicava la possibilità di selezionare una delle voci più autorevoli nell’ambito cittadino.

Il diritto di giuspatronato, come tutti i diritti che definiamo genericamente feudali, poteva essere oggetto di vendita. Nel 1430 i conti di Gorizia l’avevano quindi legittimamente ceduto a due mercanti veneziani, Ciola e Morosini, insieme a tutti gli altri diritti posseduti sul feudo di Latisana. Passando di mano in mano, il feudo di Latisana era poi giunto ai Vendramin i quali, per gestire tutti i suoi molteplici asset, eressero una società: il Consorzio dei giusdicenti di Latisana.

Nievo e Pisana di Prampero. Dama Badoer e la Zoiba Grassa

Carmela De Caro

Oltre 150 anni fa Ippolito Nievo scriveva in quel di Colloredo di Monte Albano il suo capolavoro “Le Confessioni di un italiano” completato nel 1858. Lo scrittore non vide mai la pubblicazione della sua opera poiché morì in modo sventurato nel Tirreno solo tre anni dopo.

Tratteremo, in questo articolo, uno dei temi che da sempre appassionano sia gli studiosi che i lettori e che riguarda il personaggio principale dell’opera: Pisana. A chi si ispirò il poeta per tratteggiarla? E principalmente: era una donna reale, parte della vita del poeta o una figura inventata?

Nel 1949, Luigi Ciceri (Tricesimo, Udine, il 23 gennaio 1911) dedicò un interessante libro edito dalla rivista Tesaur in 250 copie (Pisana - Studi nieviani) nel quale indicava chiaramente in Pisana di Prampero la donna raccontata da Nievo e sull’argomento fu d’accordo anche il professor D’Aronco con scritti riapparsi su Miscellanea di Studi e Contributi stampato grazie alla Filologica Friulana nel 2003. La Pisana di Fratta, protagonista del romanzo, dalla personalità sconcertante e dal carattere irrequieto e appassionato, timida e sfrontata al tempo stesso, sarebbe stata, dunque, presa a prestito dalla vita reale.

Resta la scelta del nome dato alla protagonista del romanzo che dovette essere per Ippolito un omaggio alla compagna di giochi e scorrerie fanciullesche e resta che non c’è nulla di significativo da ricercare della giovine di San Martino al Tagliamento nella protagonista di Fratta e compagna di Carlino.

È altrettanto reale che ci sono molte affinità tra Ippolito e Carlino Altoviti: “in me vizi, virtù, passioni, tutto discende precipuamente dal cervello…” ma, si tratta di ripieghi, suggerimenti da cui far partite l’opera.

La storia di Pisana protagonista a Fratta non è la storia di Pisana di Prampero, la giovane contessina friulana che andò sposa nel 1857 ad un amico di Pasteur, il dottor Luigi Chiozza. La sua storia è quello di una fanciulla nata a Udine nel 1837 (aveva 6 anni meno di Ippolito) che aveva capelli biondi, lisci, pettinati con riga al centro e raccolti sulla nuca, con occhi castani e volto ovale. Così ci testimonia un discendente di Prampero e così ci dice la fotografia da me pubblicata su la bassa 65, grazie alla disponibilità della nobile di Prampero di San Martino che mi permise di riprendere un suo vecchio ritratto.

Sappiamo che la vita di Ippolito Nievo si può ricostruire sulla base dell’assiduo carteggio quasi quotidiano che ci ha lasciato. Sappiamo che nel suo incessante viaggiare da Udine a Mantova transitando per Padova e Colloredo, Ippolito portava con sé l’occorrente per scrivere. Viaggiava molto spesso anche a piedi tanto da fermarsi nelle case degli amici da dove ripartiva al sorgere dell’alba. Sappiamo che era un ospite che si compiaceva di quanto gli veniva offerto ma che amava la completa autonomia, tanto da prepararsi da solo il letto e dormire fasciato nelle lenzuola.

In questi suoi viaggi in cui colloquiava col mondo, in questo suo continuo vagare alla ricerca di varietà umane, dovette nascere la Pisana di Fratta con tutte le sue antitesi di donna talvolta avveduta altre autoritaria, altre dolce. La Pisana di Fratta nasce nel mondo poetico di Nievo, è figura ideale, nata dal talento del poeta. Luigi Ciceri afferma che “ogni creatura d’arte è figlia legittima solo del genio del suo creatore, e la realtà esterna agisce al massimo come stimolo, che viene sentito, ed è artisticamente utile, a patto che trovi la sensibilità dell’autore potenzialmente inclinata…”. La domanda che possiamo farci è: chi è più viva oggi, la Pisana che fu o quella che visse solo nella mente di Ippolito? Pisana di Prampero, come sappiamo, morì nel 1858 anche per lesioni tubercolari complicate dal parto di una bambina, Pisana di Fratta nacque tra l’infatuazione per Matilde Ferrari e Bice Melzi e le molte lettere spedite ad amici e parenti.

Anche Ippolito doveva seguirla solo tre anni dopo. Il poeta a trent’anni aveva già pronto il suo lascito letterario anche se non poteva sapere che avrebbe concluso la vita così precocemente senza neppure poter revisionare la sua fatica. In Sicilia portava negli occhi e nel cuore il cielo di Colloredo malgrado la divisa militare che lo condizionava e le inquietudini che lo gravavano. Queste le sue parole: “Nessuna cosa più mirabile ancora di quel lucido orizzonte che fugge all’occhio per mille tinte diverse sulle sponde del Tagliamento, quando il sole, imporporando il proprio letto, accerchia in tremulo argento i molti fili d’acqua scorrente come rete per vaste ghiaie”. Capiamo l’angoscia con cui scrisse l’ultima lettera a Bice il 23 febbraio 1861 in cui rivelava un’accorata nostalgia per la terra materna e intuiamo quante tensioni e desideri si inabissassero con lui.

I luoghi delle quarantene - Hoffman Island, Bonegilla, Somes Island

Gianni Strasiotto

Sono numerosi gli scritti sull’emigrazione friulana, presente già nel ’700 in modesta quantità, ma in incremento dopo il 1870. In quegli anni non c’era alcuno strumento legislativo che la regolamentasse e, in assenza di provvedimenti, il compito della tutela morale e materiale degli emigranti era affidato alla Chiesa, che agiva soprattutto attraverso le opere di due vescovi: Giovanni Battista Scalabrini di Piacenza e Geremia Bonomelli di Cremona.

I parroci seguono con preoccupazione l’aumento del fenomeno, Nelle canoniche ci sono documenti a testimoniare il loro impegno, consistente in brevi corsi di alfabetizzazione, notizie sui Paesi di destinazione, lezioni sul comportamento da tenere e raccomandazioni per una condotta di vita cristiana. In qualche caso, perfino lezioni di disegno, affidate a qualche collaboratore parrocchiale.

Scrive un parroco della pedemontana pordenonese: “Ogn’anno, in sull’aprirsi della stagione, si rinnova quasi una leva in massa di tutti i maschi atti al lavoro, dai dodici e tredici anni in su, una leva che non risparmia se non i vecchi, i fanciulli, le donne e pochissimi altri; una leva volontaria, ma che strazia ineffabilmente ogni cuore ben fatto e ogni buon Pastore”.

Nelle campagne il fenomeno non assume ancora situazioni di rilievo, anche per la radicata paura delle famiglie mezzadrili di ricevere la disdetta della conduzione del fondo per la diminuzione di braccia lavorative: lo scomio, entrato nel gergo con l’espressione “Far San Martìn”.

La crisi economica iniziata alla fine degli anni ’70 dell’Ottocento per l’ immissione sul mercato europeo, grazie ai nuovi mezzi a vapore, di prodotti della terra provenienti da Stati Uniti, Ucraina, Cina e India, dà una notevole spinta all’emigrazione, ora non più stagionale, ma duratura, ultra oceanica.

Dal 1876 al 1976 oltre 24 milioni di persone hanno lasciato l’Italia e va ricordato che, allo scoppio della Grande Guerra, la nazione contava circa 30 milioni di abitanti.

Dagli anni ’30 dell’800 era già iniziato il flusso degli italiani in Argentina (all’inizio i liguri, poi i piemontesi e i lombardi), soprattutto per le ampie possibilità di sviluppo offerte dal Paese.

Lo Stato di Buenos Aires istituì fin dal 1854 una speciale commissione per l’emigrazione e, tre anni dopo, il primo centro di accoglienza. Dal 1878 gli arrivati erano concentrati nelle “Case di Emigrazione”. La sosta si aggirava sui 20-25 giorni. Il trattamento era abbastanza buono e in tale periodo gli emigranti ricevevano delle proposte di condurre terreni in affitto dai latifondisti o in concessione dal Governo, con vitto assicurato fino al primo raccolto, animali e attrezzi di lavoro, da rimborsare entro sette anni.

Gli arrivi proseguirono fino alla soglia degli anni ’90, quando diminuirono per la crisi economica ed ebbero inizio i rientri in Europa: nel 1891 tornarono in Italia 60.000 persone. Dopo qualche anno ripresero le partenze: dall’Italia particolarmente di calabresi e siciliani. Nei primi anni del ‘900 il Governo Argentino decise l’edificazione a Buenos Aires di una cittadella distinta dal resto della città per l’accoglienza e l’assistenza burocratica ai nuovi arrivati. I lavori, iniziati nel 1906, comprendevano l’imbarcadero, l’Oficina de trabajo, l’ospedale, la direzione amministrativa e l’Hotel de inmigrantes: Si trattava di un imponente e moderno edificio a quattro piani, lungo 100 metri e largo 26, realizzato in cemento armato (cosa rara al tempo) fornito di cucine, refettori, bagni, docce, al piano terra, e di grandi camerate, ognuna in grado di ospitare 250 persone, ai piani superiori. Gli emigranti erano sottoposti a tutti i controlli burocratici e sanitari a bordo delle navi. A quelli con gravi difetti fisici o con malattie infettive era vietato lo sbarco, anche se si trattava di bambini.

Al rientro in Italia però poteva non esserci più una famiglia in grado di accogliere coloro che venivano respinti. Erano i “Cappellani del Mare”, uno per ogni nave italiana, che provvedevano alla loro sistemazione, una volta rimpatriati. Il loro impegno, iniziato alla fine dell’800 per iniziativa del sanvitese mons. Gian Giacomo Coccolo, fu ufficializzato dal gennaio1906 dopo lunghe ed estenuanti trattative con le Compagnie di Navigazione. I Cappellani raggiunsero ben presto il numero di sessanta e in seguito aumentarono di alcune unità.

Nell’Hotel, agli emigranti sani era consentito l’alloggio per cinque giorni, ma gli ammalati e quelli privi di opportunità lavorative potevano restare per più tempo. Dal 1913 nell’Oficina si provvedeva a una rapida formazione professionale in agricoltura con l’illustrazione delle nuove macchine disponibili sul mercato. Nello stesso periodo fu avviato un ufficio di collocamento femminile, che organizzava anche corsi di economia domestica.

L’Hotel svolse i suoi compiti fino agli anni ’50 dello scorso secolo e dalla metà degli anni ’80 si iniziò a discutere di realizzarvi un museo dell’emigrazione europea, divenuto “Monumento storico di interesse nazionale” nel 1990. Ora il grande edificio è la sede definitiva del “Museo, Archivo y Biblioteca de la Inmigraciòn”.

Nei primi tempi per sbarcare in Brasile non c’erano periodi di quarantena.

Fin dal 1845 il governo brasiliano finanziava l’immigrazione, per la necessità di mano d’opera nelle piantagioni di caffè. Dal 1871 concedeva sussidi statali, biglietti gratuiti, assistenza al porto, alloggio e trasporto nelle piantagioni. Tra il 1874 e i 1889, sbarcarono 329.373 italiani, quasi la metà a San Paolo. Agenti al servizio delle società “vendevano” da noi l’immagine del “paese dea cucagna”. La realtà era ben diversa: nelle piantagioni tutto apparteneva alla società e per qualsiasi acquisto c’era solo l’emporio del padrone, con prezzi esosi. Inoltre c’era ancora la schiavitù, abolita definitivamente solo nel 1888: dei quattro milioni di persone, importate a forza dalle coste africane, il 40% era arrivata in Brasile.

Dal 1881 si sbarcava nell’Isola dei Fiori, nello Stato di Rio de Janeiro, per la breve sosta nella “Casa degli Immigrati”. Qui i nuovi arrivati ricevevano proposte allettanti dai ricchi proprietari della “Fazende”: li aspettavano invece giorni di privazioni e di sofferenze.

Quando finalmente il Governo italiano approva la Legge sull’Emigrazione (N. 301 del 24 dicembre 1888), con l’istituzione del passaporto, con gradualità, gli emigranti cominciano ad essere tutelati.

Essendo nota, tra l’altro, la triste realtà brasiliana, nel 1889 il nostro governo interviene per vietare l’emigrazione in Brasile. Già nel 1878 la Prefettura di Udine aveva messo in guardia gli agricoltori, decisi a emigrare in Venezuela, di non lasciarsi trascinare da tante speranze, poiché il Governo francese, che non poneva ostacoli all’emigrazione, aveva - già da tre anni - ritenuto necessario vietarla per quella destinazione, poiché molti emigranti svanivano, non dando più notizie di sé.

Il sovraffollamento sulle navi favoriva le epidemie e da qui l’esigenza di istituire i periodi di quarantena. Nel 1890 iniziò il Paraguay, dapprima per due giorni e per quanti rifiutavano aumentava fino a 10 giorni. In seguito i periodi aumentarono fino a 40 giorni e più.

Due reperti archeologici che raccontano la nostra storia

Benvenuto Castellarin

Le colonne dell’antica chiesa di San Bartolomeo di Volta di Ronchis

Le due colonne che oggi vediamo innalzate nella facciata nord della chiesa parrocchiale, sono anch’esse dei reperti archeologici di una certa importanza poiché sono l’unica testimonianza dell’antico ospedale-ospizio, retto dai frati cavalieri dell’ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detto poi di Rodi e di Malta.

L’antico ospedale-ospizio si trovava in località, un tempo chiamato Volta nell’attuale zona denominata Isola-Isule oltre l’argine del fiume Tagliamento.

Di questo ospedale-ospizio si ha notizia nel 1199, come già esistente, quando il 31 luglio di quell’anno, Artuico di Varmo, nobile cavaliere dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, fondò e dotò un ospedale-ospizio a San Tomaso di Susans, ora in Comune di Majano (Udine) a onore di Dio e per l’utilità dei poveri, dei viandanti e dei pellegrini che si recavano a Roma, in Terra Santa o in altri luoghi di devozione, a piedi o via mare, imbarcandosi nel porto fluviale di Latisana.

Volle inoltre che l’ospedale fosse sottoposto e retto dai cavalieri dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme “quod sit subiectus et obediens Hierosolimitano Ospitali”. Ordine fondato esattamente cento anni prima a Gerusalemme con lo scopo di assistere e curare i pellegrini e i crociati che combattevano per la liberazione del Santo Sepolcro e per la Fede cristiana in quelle terre. A questo atto di fondazione, che per ora è il primo documento finora conosciuto, che attesti la fondazione e la presenza di ospizi gerosolimitani in Friuli, fu presente, tra gli altri priori e rettori di ospedali-ospizi Pietro, sacerdote e rettore dell’ospedale di Volta: Presbiteri Petri magi[stri Ospitalis de] Volta.

L’ospedale-ospizio di Volta rimase in funzione effettiva fino 1380 ma già nel 1367 Meus de Gragnana priore dell’ospedale gerosolimitano di San Bartolomeo della Volta aveva stipulato un concordio con il capitolo di Udine per poter usare la chiesa di San Giorgio che esisteva in borgo Grazzano a Udine e di costruirvi un ospedale-ospizio per i poveri: recuperationem, et substentazionem pauperum. Lo stesso priore il 16 maggio 1380, ottenne poi il permesso dal comune di Udine di trasferire permanentemente i confratelli dall’ospedale di Volta a quello di Borgo Garzano. I motivi di questo trasferimento vanno forse ricercati probabilmente nel fatto che l’ospedale di Volta, essendo ubicato nei pressi del fiume Tagliamento era divenuto molto insicuro a causa delle frequenti inondazioni del fiume, sebbene fosse difeso da due ordini di argini, ma forse anche per l’accresciuta importanza del porto fluviale di Latisana e la conseguente maggior offerta di ospitalità e di sicurezza per i viaggiatori.

Dopo questo trasferimento l’ospedale-ospizio di Volta, venne trasformato in commenda sempre però sottoposto all’ordine gerosolimitano.

L’ospedale-ospizio di Volta, aveva, fin dalla sua fondazione una chiesa, non sappiamo quanto capiente fosse, conosciamo però che era dedicata a San Bartolomeo. Un documento del 3 luglio 1296, infatti, riguardante una causa che il priore Guido ebbe con il vicario della chiesa di S. Giacomo di Varmo, che contestava la giurisdizione del patriarca di Aquileia sul territorio di Volta, si cita espressamente ecclesiae Sancti Bartholomei de Volta sitae prope villam de Ronches.

Nella vista pastorale del patriarca di Venezia Lorenzo Priuli del 19 settembre 1591, la chiesa, che nel frattempo aveva cambiato dedicazione: da San Bartolomeo a San Giovanni di Rodi, si viene a sapere che aveva tre altari con sopra le rispettive pale assai belle et honorevoli, aveva anche un piccolo campanile con una campana e il cimitero tutt’intorno.

Con il tempo nel luogo dove sorgeva l’antico ospedale-ospizio di Volta si era venuto a creare un piccolo borgo con alcune case. A causa poi di una delle frequenti esondazioni del fiume Tagliamento tra il 1591 e il 1597 gli abitanti della contrada furono costretti a dissotterrare i loro morti, seppellendoli nel cimitero della chiesa di Sant’Andrea a Ronchis. L’esondazione del 1597 causò seri danni alle case e alla chiesa, la quale fu distrutta in modo definitivo nel febbraio del 1598.

Il 17 febbraio dello stesso anno fu convocata la vicinia del Comun di Ronchis, la quale assieme al reverendo Alvise Lippomano possessore della commenda di S. Giovanni, fu deciso di costruire un’altra chiesa in luogo più sicuro, utilizzando tutto il materiale che potesse essere recuperato dalla vecchia chiesa, tra cui citate espressamente le colonne, le pietre e i legnami da reimpiegarsi poi nella nuova chiesa.

Anche se l’attestazione delle colonne è molto tarda, possiamo dire con una certa sicurezza che facevano parte della chiesa dell’antico ospedale-ospizio di Volta di Ronchis, data la grandezza: hanno alla base cm 58 e al vertice cm 50 di diametro, sono alte: una m 3,00, l’altra m 2,13, la forma e la qualità di granito (sono uguali, ad esempio, a quelle presenti nel battistero di Aquileia), si presume provengano dalla città romana di Aquileia.

Flumignano il piccolo mondo antico della marchesa Angelina fra storia, letteratura, memorie personali e famiglie risorgimentali

Roberto Tirelli

Il romanticismo decadente ha ancora il suo fascino per chi ama leggere e nessuno lo ha rappresentato meglio della marchesa Angelina Lampertico in Mangilli che visse (e soffrì) per alcune stagioni a Flumignano. A lei si legano letterati, politici, grandi famiglie industriali e risorgimentali, una storia privata e pubblica che pochi conoscono.

FLUMIGNANO

Dire Mangilli significa evocare cavalieri, pionieri dell’elettricità, tanto altro ed anche l’etichetta di una grappa.

Flumignano è stata una delle località friulane in cui i Mangilli hanno primeggiato dopo aver lasciato i ricchi commerci che da Bergamo li avevano portati in Friuli ad acquistare terre e, anche, dopo aver lautamente finanziato la Serenissima, un titolo nobiliare: marchesi di San Gallo. Un titolo che non esiste poiché di San Gallo vi erano soltanto gli abati di Moggio e poi di marchesi in Friuli non ve n’erano stati, se non nella breve stagione dei Caroling. Però, alla fine, nessuno ci ha fatto caso e marchesi i Mangilli sono rimasti sino ad oggi.

Originari di Monte Marenzo nella valle di San Martino nel Bergamasco erano stati accolti nella cittadinanza udinese già nel 1661 avendo aperto in città un negozio di telerie come molti altri loro conterranei. Nel 1752 la ricchezza acquisita aveva permesso loro di avere un bel palazzo in Udine, in Grazzano, e diverse tenute nelle Marsure di Povoletto, a Mortegliano (l’attuale sede della biblioteca poi ceduta al conte di Varmo) e a Flumignano. Tutto questo li ha facilitati ad entrare nella nobiltà udinese e ad ottenere nel 1778 il titolo di marchesi, confermati nel titolo anche dagli austriaci dopo la caduta della Serenissima.

Questa potrebbe essere una normale storia di famiglia nobiliare, tra l’altro abbastanza nota, ma serve a legare il racconto di un piccolo mondo antico (il perché lo vedremo) ove si intrecciano letteratura, memorie ancora vive del passato e storie vissute.

Il tutto incomincia nel 1876 quando per matrimonio con Fabio Mangilli arriva a Flumignano Angelina Lampertico. “Sposa gentile, a te vola il mio canto, se pur reggere al vol sanno le piume, or che le bagna di secreto pianto assiduo fiume”.

Il romanzo, la poesia, i legami familiari che “fanno tela”… ed inizia tutto ove scorre L’ASTICHELLO un fiumiciattolo fra i campi alla periferia di Vicenza. In un punto che a pochi è noto lascia il suo letto e si allarga ove il poeta tristemente passeggiava. Io ero lì con lui con la stessa andatura di “uomo assorto in altri pensieri”. E con i piedi nella fresca acqua del fiume con lui ripetevo: “Tu povero Astichel solo sei vivo. Tu che scorrendo e dileguando insegni come tutti nel mondo è fuggitivo” e con lui a lei pensavo “Con le auspicatissime nozze dell’illustre marchese Fabio Mangilli di Udine e della egregia Signora Angela Lampertico di Vicenza amabilissima sposa “ed allieva si risveglia la creatività del poeta”.

Addio piccola compagna un tempo de’ miei autunnali passeggi. “Lui era GIACOMO ZANELLA (1820-1888)

“Sopra una conchiglia fossile nel mio studio”:quando la trovavi nell’Antologia scolastica non ti interessava molto, poi, col tempo, l’hai capita, “sul chiuso quaderno di vati famosi…e l’uomo non era”.

Per Giacomo Angelina era la figlia che avrebbe voluto avere, sensibile al suo spirito, alla sua avventura poetica, per lei è stato il più fidato consigliere ed amico, l’educatore per eccellenza. Subito, venendo più volte a villeggiare a Flumignano, egli ne sa coglierne il dramma “tu solitaria di compressi affanni volgevi in cor terribili procelle” essendo andata ad abitare in una “modesta casetta in una vasta pianura circondata dalle Alpi lontane, ricca di belle praterie e di rivi d’acqua”.

Il poeta attendeva le sue lettere “i venti di Flumignano non mi furono tanto propizi da portarmi una tua riga in Vicenza”.

Sui sentieri della memoria: Il ricordo di un mondo rurale oggi scomparso.

Fontane e casolari abbandonati a Precenicco

Enrico Fantin

Chi l’avrebbe mai pensato che alla fine del 2019 una nuova epidemia, provocata da uno sconosciuto coronavirus, denominata Covid-19, dove i primi casi conosciuti hanno coinvolto principalmente lavoratori del mercato umido di Wuhan, in Cina, si sarebbe trasformato in pandemia?

Così per tutto l’anno 2020 fra altalenanti periodi di isolamento, restrizioni, lockdown e suddivisioni delle regioni in zone rosse, arancioni e gialle, il 27 dicembre è iniziata la campagna di vaccinazione in Italia e in Europa, inaculando ai cittadini un appropriato antivirus, per ripristinare l’immunità collettiva.

Si teme una terza ondata, ma intanto si può intravedere una luce di speranza in fondo al tunnel.

Certamente il nostro futuro non sarà più come prima, sarà inesorabilmente diverso.

Questa premessa, ora che ho una certa età, mi ha fatto riflettere portandomi a ritroso nel tempo, non senza un po’ di nostalgia, rievocando alcuni passaggi della mia trascorsa fanciullezza.

Per la maggior parte di noi coscritti, nati nel Secondo dopoguerra, siamo stati testimoni di una trasformazione della vita sociale, che ha cancellato quei ritmi dettati dalla civiltà contadina e lievitati verso un progressivo sviluppo economico-industriale, rompendo quell’equilibrio che si era assodato durante il Novecento, alle soglie del terzo millennio.

Sono stato un bambino fortunato in quanto nei periodi estivi, durante le vacanze scolastiche, passavo intere settimane dai nonni materni, ch’erano dei modesti contadini.

Così ho potuto essere testimone e vivere quella vita, semplice e modesta, sebbene faticosa, perchè imperniata sul quotidiano lavoro manuale, esercitato dall’alba al tramonto, ma gioiosa, in quanto percepivo l’armonia e la serenità che regnavano in quella famiglia, dove il dialogo si rendeva possibile con lo scambio di idee e tutti si rispettavano a vicenda.

Esiste una vasta letteratura sull’agricoltura in Friuli sia dal punto di vista economico, scientifico e sociale, ma poter fare un confronto tra il passato e l’odierno, in particolare di quanti si sentono parte del proprio vissuto familiare è davvero un privilegio.

Mi hanno raccontato che coloro che andavano a lavorare in campagna cantavano e lavorando continuavano a cantare sino al tramonto, allorquando diveniva più gioiosa l’ora del rientro a casa.

Ed era vero perché ne sono stato testimone!

Ma che tempi erano quelli? Non esisteva la televisione, i divertimenti erano pochi e la pesantezza del lavoro era davvero enorme. Non c’erano attrezzature sofisticate come ai nostri giorni, che siamo coadiuvati da trattori climatizzati e dotati di computer, seminatrici e quant’altro di super-tecnologico; eppur si cantava e si era felici.

Strano! Come sono cambiati i tempi.

Attualmente nelle campagne non si sentono cantare nemmeno gli uccelli, ridotti progressivamente di numero a causa dei pesticidi e di altri prodotti chimici in uso nelle campagne.

Rimane il tempo solo di qualche frettoloso saluto incrociando per strada parenti, amici e conoscenti e poi via di corsa.

Il tempo morde e fugge e noi con esso rimaniamo agganciati come una ventosa. Non sappiamo cogliere i momenti che la vita stessa ci offre.

I ritmi lavorativi dei nostri giorni sono sfibranti e spesso si agogna una vacanza nei lontani paesi tropicali soggetti a climi più temperati.

Ma in quei tempi non fluivano per la testa i grandi viaggi nei paesi esotici, sotto il fresco di una palma oceanica o in mezzo agli atolli azzurri delle Maldive, non perchè i nostri nonni non conoscessero il mondo, anzi molti di loro toccarono con mano il proprio destino di emigranti e con lacrime amare lasciarono il “pais” e conobbero così il fenomeno dell’emigrazione, nei paesi più disparati del mondo.

La storia dei contadini è semplice. Storia di stenti, di fame, di povertà, di pressanti mezzadrie: ricchi soltanto di tali cose.

Eppur, si dice, erano felici.

L’agricoltura continuava a impiegare molte braccia e a richiedere poco capitale. Fin dagli anni Quaranta del secolo scorso, si considerò il trattore una “novità” discutibile perché, arando troppo a fondo, lasciava la terra “fredda”. Il suo bestiame sfiancato dal lavoro nei campi, nelle stalle non rendeva molto.

Per anni è rimasta scolpita nell’immaginario collettivo, nella memoria storica dell’agricoltore, come uno stigma di una condizione d’inferiorità nei confronti degli altri: “Tàs ca tu ses un contadin”, una mazzata contro l’orgoglio dell’uomo, umile lavoratore agricolo.

Olinto Fabris nel 1957 sentenziò: “La proprietà polverizzata era troppo piccola perché il contadino potesse vivere, ma era ancora troppo grande perchè potesse morire”.

Le condizioni di vita non erano tuttavia uguali per tutti. Dipendevano anche dal tipo di conduzione dei terreni: se diretto, si poteva sbarcare il lunario, arrivando alla fine del mese.

Comincia dunque, e di’ ove s’appunta

L’anima tua, e fa ragion che sia

La vista in te smarrita e non defunta.

Paradiso, c. XXVI, v. 7-9

Omaggio a Dante Alighieri a sette secoli dalla morte (1321-2021), in una incisione di Gustave Dorè..

500 anni di notariato. I Notai a Marano dal 1323 al 1803

Maria Teresa Corso

I rogiti notarili sono importantissimi per delineare e scoprire i fatti accaduti in fortezza, le tendenze sociali, l’organizzazione economica dei suoi abitanti.

Per tutta l’età moderna (1492-1797) il notariato veneto ebbe caratteristiche proprie, tipicamente medievali, diverse da quelle degli altri stati italiani. Gli atti notarili redatti erano richiesti dai privati, dai destinatari, per loro iniziativa, non del notaio e quindi come tali erano prodotti estremamente vari, pur con elementi dell’istromento, documento complesso, ‘carta’ medievale che individuava e sanciva un negozio giuridico.

La sottoscrizione dell’atto era accompagnata dalla formula P.V.A.N. o per esteso Publica Veneta Auctoritate Notarius, preceduta dal pronome latino ‘ego’ (=io), per dimostrare la totale consapevolezza che il rogante aveva dell’autorità a lui concessa. Nel sigillo tabellionis, perciò si trovava la formula Ego notarius…(nome) scripsit”. Come ad esempio si può constatare l’atto del notaio Nicolaus Lycimino del 1536 con cui roga una compravendita di casa con cisterna. Ego Nicolaus Lycimino ecc. Blasij venetianis plebanis…

Durante il XVIII secolo la Comunità non ricevette regole particolari, infatti colui che svolgeva attività notarile si doveva rivolgere al Luogotenente della Patria del Friuli ed era tenuto a presentare ogni anno i propri istromenti al Collegio udinese, sorto con ducale 1564. Vi era dunque una sorta d’ingerenza dell’autorità centrale nei distretti del Dominio, a cui il notaio spesso rimanda, citando gli Statuti e Costituzioni della Patria del Friuli. La formula rilevata nel Seicento era:

Premittum instrumentum de notis meis exti rogati ego Confortus Ficetur q.m dom. Joahnis Baptista filius p.bi vic. Apost., Jacobus Marachi, me manu propria registri notari et more solito signo munivit in fidem.

Gli obblighi notarili veneti, come i contratti sono elencati nel Notaio istruito nel suo ministero secondo le leggi e la pratica della Serenissima Repubblica di Venezia di Giovanni Pedrinelli, edito nel 1768, che spiega i vari tipi di atti e i doveri del rogante.

Doveva egli infatti sapere che i pupilli, maschi e femmine che non avevano ancora compiuto rispettivamente 14 e 12 anni, i minori, i malati di mente, i sensoriali, incapaci di leggere e di scrivere non potevano stipulare testamento in prima persona, ma dovevano avere un tutore o procuratore, il primo con facoltà di rappresentazione, il secondo con facoltà di gestire il patrimonio, contrarre matrimonio a nome loro.

In genere le donne e i figli minorenni non ancora emancipati non potevano fare testamento, però potevano dettare le loro ultime volontà sui beni donati o derivante da dote.

Don Celestino Suzzi da Resiutta parroco di Fraforeano 1845-53

Gianfranco Ellero

Nei primi anni Ottanta, quando decisi di scrivere la “Storia di Fraforeano”, iniziai dall’archivio parrocchiale, che si rivelò essenziale anche perché consentiva uno sguardo abbastanza profondo (XVI secolo) in una località piuttosto carente di documentazione.

Sulla base di quei vecchi registri fu possibile ricostruire la serie del curati e dei parroci dal 1632 ai giorni che stavo vivendo, e fra essi apparve don Celestino Suzzi, rimasto in carica dal 1845 al 1853.

Il suo nome, come del resto quelli degli altri che lo precedevano e lo seguivano, nulla mi diceva al di fuori della calligrafia, che potevo vedere sui registri manoscritti, e della formulazione piuttosto burocratica degli atti (di battesimo, di matrimonio, di morte).

Non potevo immaginare, in quel tempo, che don Suzzi, nato a Resiutta l’11 aprile 1815, morto a Nocera Inferiore il 14 gennaio 1883, fosse un uomo di eccelsa cultura umanistica, letterato d’alto livello, prete liberale e riformatore, e per questo in perenne contrasto con la Curia di Udine fino alla rottura.

Pur essendo citato fra gli “Uomini ragguardevoli” nella “Guida del Canal del Ferro” di Giovanni Marinelli (1894) e nella “Guida della Carnia e del Canal del Ferro” di Michele Gortani (1924-1925), era di fatto caduto nel dimenticatoio.

E se anche avessi letto il suo nome nelle due pubblicazioni, difficilmente avrei potuto collegarlo a Fraforeano.

Ecco, ad esempio, quanto si legge nella Guida del Gortani: “Celestino Suzzi di Resiutta (1815-1883), parroco nel basso Friuli, dovette emigrare in Piemonte, per la sua attiva opera patriottica, nel 1859; insegnò poi nei licei di Teano e Sessa Aurunca. Compose lodate poesie in greco e in latino; è suo “Lu chiant de razze latine”, premiato con medaglia d’oro al concorso internazionale di Montpellier, nel 1878”.

La sua figura era riapparsa, per la verità, nel 1949 su “La Patrie dal Friûl” di Giuseppe Marchetti; nel 1991 in “Cattolicesimo e liberalismo in Friuli nel secolo decimonono” di Tiziano Sguazzero; infine nel “Dizionario Biografico Friulano” di Gianni Nazzi del 1992.

Il suo ritratto a tutto tondo, tuttavia, emerse soltanto nel 2001 dal volume “Celestino Suzzi. Una biografia scomoda” di Bianca Agarinis Magrini, nel quale c’è un capitolo intitolato “Fraforeano”, che comprensibilmente accese il mio interesse.

La lettura del libro mi convinse che nulla di sostanziale avrei potuto aggiungere a un’eventuale riedizione della mia “Storia”, perché Fraforeano per don Suzzi, nominato parroco il 26 maggio 1845 dai “giuspatroni” Antonio e Timoleone Gaspari, era soltanto la base economica della sua esistenza in quegli anni, non certo l’ambiente interattivo per la sua elevata cultura e per le sue idee liberali. Coadiuvato da don Candido Maroè (suo successore nel 1853), don Suzzi condusse normalmente la parrocchia, e potè concedersi qualche viaggio in Carnia per far visita al suo grande amico, il dottor Gio. Batta Lupieri, con il quale fu in fitta corrispondenza epistolare nel trentennio 1840-1870, cioè dalla sua nomina a economo della Parrocchia di Ovaro alla morte del suo illustre corrispondente.

La Curia di Udine non gli mosse rilievi per la conduzione della parrocchia: gli rimproverava i suoi sentimenti filoitaliani (a metà Ottocento il Friuli era ancora austriaco) e le sue idee gianseniste: accusato di “protestantesimo” e sospeso “a divinis”, alla fine gettò la veste e visse da insegnante, dapprima in Istria poi altrove in Italia.

La sua figura non sarebbe emersa dalla penombra se la studiosa carnica non avesse trovato il carteggio Suzzi-Lupieri nell’archivio di famiglia, a Luint di Ovaro, e non lo avesse pubblicato nel volume in precedenza citato.

È grazie all’attenta lettura di quelle pagine (quindi non di Internet o del Nuovo Liruti, fonti preziose ma sintetiche o riassuntive) che oggi conosco la descrizione della grande piena del Tagliamento dell’autunno 1851, qui trascritta ad arricchimento del grande archivio storico accumulato da questa rivista.

“Domenica e Lunedì di questa settimana furono per noi giornate d’orrore; le campane suonavano non i suffragi dei morti, ma le agonie dei vivi; ebbimo tanta acqua che a ricordo d’uomini vecchi non ne fu la simile, quella dell’823 fu al confronto una mezza piena; conciossiaché nella linea del territorio di Fraforeano che fronteggia il fiume, l’argine (ch’è in molti luoghi a ridosso le case, ma dall’alveo del fiume quand’è in calma distante un mezzo miglio) è stato non solo sormontato ma in quattro luoghi aperti, per cui la corrente stessa ci venne ad allagare: dovemmo ricorrere al primo appartamento e lì, divisi gli uni dagli altri, molti senza provvisioni di sorte, aspettare il decreto della Provvidenza se di vita e se di morte. Io massimamente, che mi trovo ad essere isolato in mezzo alla campagna, ho dovuto gustare in particolar modo l’impressione che fa la specie dell’infinito quando ha faccia di minacciare, una corrente alla fronte, una alla schiena; l’acqua cresce sempre più con un sordo mormorio, e udire da lungi i gridi di chi domanda soccorso, e non vedere persona viva. Ma, sia ringraziato il cielo! Fuori d’un po’ di sensazione e d’un po’ di guasto ad alcuni mobili, ai foraggi e al ricolto ch’è tutto in campagna, io e i miei non abbiamo sofferto altro. Cessata l’acqua e riunitici abbiamo rilevato che questo almeno temporaneo benefizio li dobbiamo d’aversi il fiume aperto superiormente altri aditi, e sopratutto all’essersi rovesciato per una metà della sua immensa corrente sopra la sponda di ponente per cui S. Vito, Rosa, S. Paolo, Mussons, Villanova, S. Giorgio furono inondati ed oltre a questi villaggi che costeggiano a diverse distanze la sua ripa occidentale, il fiume ha invaso Bagnarola, Sesto, Alvisopoli, Fossalta, Cinto e s’è disteso fin’a Portogruaro. A cagione di tante diversioni Latisana, paese più minacciato di tutti, sperava di andare immune, ché mancavano due braccia accioché l’acqua sormontasse gli argini, ma ché? Martedì declinando ha iniziato a corrodere, prendendoli alla metà della piazza, e via via continuando per più di cento passi; sicché metà del paese non è più sicura e la Chiesa è in questa linea. E continua a piovere, e noi non abbiamo a opporre a un fiume vorticoso e veemente che sacchi di terra, ma ce ne vorriano di quei sacchi!

Sento però a dire che le disgrazie del Friuli superiore, del Canal del Ferro e della Carnia superano in intensità e in gravità se non in estensione geografica quelle del Friuli inferiore. Si conta niente meno che Caneva sia dispersa! Sarà egli vero che l’ubertosa e fruttifera Caneva non sia più?”.

La lettera, inviata al dottor Lupieri il 5 novembre 1851, si conclude con alcune osservazioni ambientaliste che devono essere segnalate.

“Siamo riserbati amico a tempi tristi, - scrisse don Suzzi - poiché non si è rinunziato né pare si abbia idea di rinunziare al sistema vandalico, improvvido e ruinoso della distruzione dei boschi: quindi è che montagna e pianura per la reciproca posizione son sempre in pericolo di venir disertati da codeste scese impetuose e strabocchevoli dei torrenti, né a questo male si porrà rimedio se non quando l’amministrazione delle cose nostre sarà rimessa a noi e piglieremo noi. Son trentasei anni lì [dal 1815, Congresso di Vienna] ad ammaestrarci come amministrazione e dilapidazione, protezione e pressione sono sinonimi. Che sarà dunque della nostra misera patria? Resterà un cadavere solco da torrenti, brullo e deserto e allora forse non sarà tanto invidiato”.

In queste ultime righe don Suzzi si dimostra certo che l’Italia amministrerà meglio dell’Austria: impedirà il taglio dei boschi, arginerà fiumi e torrenti, e la pianura sarà al riparo dal flagello delle ricorrenti alluvioni. E qui bisogna pur dire che peccava di ottimismo, il nostro prete-poeta!

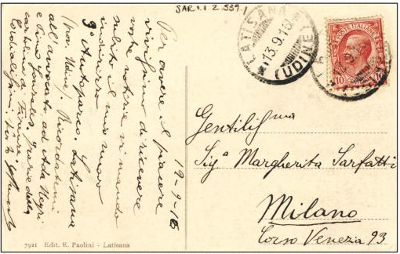

“Saluti da Latisana” dal soldato Luigi Russolo

Emanuela Ortis

Nell’ambito delle mie ricerche all’Archivio del Mart di Rovereto in merito al futurista Luigi Russolo (1885 - 1947), nato a Portogruaro, ma legato a Latisana per alcuni aspetti della sua vita e della famiglia, che saranno oggetto di una prossima pubblicazione, mi sono imbattuta in una breve corrispondenza tra lo stesso Russolo e Margherita Sarfatti (1880-1961).

Si tratta di una cartolina e di due lettere datate settembre 1916 e settembre 1917 scritte dall’artista- soldato all’amica, veneziana di origine, ma ormai come lui milanese di adozione.

Meritava darci un’occhiata ed infatti, nonostante l’esiguità, tale corrispondenza si è rivelata interessante almeno per tre motivi: apriva uno squarcio su un periodo della vita dell’illustre concittadino, la sua partecipazione alla Grande Guerra, poco indagato dai suoi biografi; annodava ancora una volta i suoi legami con Latisana e ci consentiva di verificare la sua vicinanza ad una persona famosa e influente nel panorama culturale di questa prima parte del XX secolo.

Margherita Sarfatti infatti, nata Grassini, proveniva da una nota famiglia israelita. Giornalista e critica d’arte, socialista in gioventù, seguì Mussolini al “Popolo d’Italia”, di cui fu redattrice letteraria e artistica.

Legò il suo nome al movimento del “Novecento Italiano” che promosse anche all’estero. Raggiunse notorietà in tutto il mondo con la sua biografia del Duce, Dux, di cui fu anche l’amante per vent’anni.

Negli anni Trenta iniziò la sua parabola discendente. Le leggi razziali la costringeranno a lasciare l’Italia. Rientrata dopo la seconda Guerra Mondiale visse appartata e dimenticata.

Con Russolo si conoscevano già da tempo: la casa di Margherita e quella di Marinetti, entrambe in Corso Venezia a Milano, erano gli abituali luoghi di incontro degli artisti futuristi: vere fucine di progetti culturali e politici.

La cartolina è quella che ha attirato subito la mia attenzione. Raffigura il fiume Tagliamento a Latisana, sulle cui acque sono chine alcune donne intente a lavare i panni, mentre una, riempiti due cesti sostenuti col bilanciere, col “buinc” come si dice nella lingua friulana, si affretta ad andarsene. Sullo sfondo, oltre l’argine, si intravede il vecchio campanile della parrocchiale abbattuto durante la ritirata dopo Caporetto.

E’ riprodotta una realtà di cento anni fa e difatti sul retro troviamo la data: 12 settembre 1916. Il mittente, Luigi Russolo, scrive poche righe per comunicare alla Sarfatti il suo nuovo indirizzo: 3°Autoparco. Latisana (prov. Udine).

Ha appena ricevuto una sua cartolina da Firenze e la prega di salutare il marito Cesare Sarfatti e le scrittrici Ada Negri e Pina Gonzales.

Poche righe, ma sufficienti per rimandare a quel mondo culturale milanese di cui fa parte, e col quale nonostante il conflitto vuole mantenere i contatti.

Ancora più interessante è scoprire che in questa fine estate del 1916 Luigi si trova a Latisana. E’ una notizia inedita, perché in nessuna biografia se ne parla!

Troviamo una conferma nella lettera che Luigi scrive a pochi giorni di distanza, il 23 settembre, in cui invia alla Sarfatti un nuovo indirizzo: 3° Autoparco 795a Autosezione Distaccamento di S. Giorgio di Nogaro.

Ma di cosa si tratta? E’ una zona di guerra?

Non mi resta che rivolgermi a Massimiliano Galasso, di cui conosco la competenza in materia.

Già eran gli occhi miei riflessi al volto

Della mia Donna, e l’animo con essi,

E da ogni altro intento s’era tolto.

Paradiso, c. XXI, v. 1-3

Omaggio a Dante Alighieri a sette secoli dalla morte (1321-2021), in una incisione di Gustave Dorè..

In attesa del censimento 2021

I numeri della gente di Palazzolo

Giuliano Bini

Devono trascorrere approssimativamente 1750 anni dalla fondazione dell’abitato di Palazzolo per conoscere i primi dati sulla sua popolazione. Abbiamo conosciuto molte persone lungo i secoli, a partire da “dominus Warinus vicarius Plebis” del 1289, ma un attendibile dato statistico appare per la prima volta in una nota redatta in occasione di una riunione di vicinia convocata per mandato dei “Proveditori sopra li beni comunali”: «Adi 3 Agosto 1606 […] / Sono Aninime [sic], in ditta villa di / Palazollo utille n° 97 – / inutille sono n° 359 – / Animalli n° 364 / fuochi n° 50».

Le anime o persone utili erano gli “huomini di fation”, cioè i maschi atti alle armi, di anni “dalli 14 sino alli 60”, inutili tutti gli altri. Gli animali “sono animalli bovini d’ogni sorte”; i fuochi sarebbero i focolari, le famiglie, detti anche “fuochi di lista”, intendendo in senso esteso i contribuenti. La gente di Palazzolo era stata contata e annoverava 456 abitanti.

Più di un secolo dopo, il 21 giugno 1717, disponiamo del secondo rilievo statistico sulla popolazione di Palazzolo, presentato in occasione della visita pastorale del patriarca di Aquileia Dionisio Delfino: «Notta delle Anime di Comunione in Pallazollo vi sono al n° 497 / di Picoli 271 / Piancada sono al n° di Comunione di 95 / di Picoli al n° di 23 / Chiarmacis vi sono al n° di Comunione 78 / di Picoli al n° di 17 / Sono tutte le anime di Comunione al n° 670 / senza Comunione vi sono al n° 397 / in tutte sono n° 1067». I conti sembrano sbagliati, giusta la somma delle anime da comunione, ma quella dei piccoli sembra sballata, risultando 311 e non 397. Pertanto il totale degli abitanti della parrocchia sarà 981 e non 1067. Il totale degli abitanti di Palazzolo è di 768 abitanti, 312 in più di 111 anni prima. La nota indica anche gli abitanti di Piancada, che sono 95 di comunione e 23 no, cioè in tutto 118, e quelli di Chiarmacis, 78 e 17, totale 95.

Un completo censimento della popolazione fu presentato il 23 maggio 1737 al patriarca d’Aquileia Daniele Delfino: “Stato delle anime, che si ritrovano in Pallazzollo l’anno 1737”. Di tale dettagliato rilievo che presenta la popolazione divisa in famiglie e con ogni singolo individuo indicato con la propria identità ed età, citiamo i dati conclusivi: «Tutte l’Anime di Communione, che si ritrovano in Pallazzollo ascendono alla summa di 435 dico quatro cento e trenta cinque. L’altre tutte, che non sono di Communione ascendono alla summa di 247 dico duecento, e quaranta sette». In totale gli abitanti di Palazzolo erano 682. In vent’anni la popolazione era diminuita di 86 unità.

Di Piancada ci mancano i dati, mentre «Tutte l’Anime di Communione chi si ritrovano in Chiarmazzis ascendono alla summa di 85 dico ottanta cinque: L’altre tutte, che non sono di communione ascendono alla summa di quaranta quatro dico 44».

Due testimonianze di reduci alpini della Campagna di Russia: Giulio Guido Buffon e Avelino Fantin

Enrico Fantin

Sembra doveroso riportare almeno qualche testimonianza di reduci di Russia e non a caso voglio riportarne in questo capitolo due storie. Sono tutte e due testimonianze di artiglieri alpini della Julia del 3° Gruppo Udine. La prima testimonianza è quella di Buffon Giulio Guido (1919-2004), testimone della battaglia di Nikolajewka e la seconda testimonianza è data da Avelino Fantin (1920-2004) catturato, assieme a molti altri compagni nei pressi di Valuiki, che narra della marcia del “davai” e della prigionia.

La Campagna di Russia del 1941-1943. Testimonianza di Buffon Giulio Guido

La Campagna di Russia del 1941-1943, durante il Secondo conflitto mondiale, è stata una delle vicende più tragiche scritte nella storia dell’umanità, dove, a distanza di anni emergono chiaramente le pesanti responsabilità del regime, l’altrettanta responsabilità degli Stati Maggiori e poi… i colpevoli silenzi di molti.

I nostri soldati partirono con la convinzione, almeno per molti, di compiere un dovere rispondendo all’appello della Patria. Partirono con coraggio, anche con spavalderia, data la giovane età, anche perché veniva loro detto che sarebbe stata una passeggiata, una vittoria repentina; invece li aspettava una vera tragedia.

Una catastrofe che i nostri soldati, gran parte alpini, hanno vissuto in condizioni estreme, per l’amore di Patria, consapevoli infine di andare incontro alla morte.

Furono protagonisti di azioni sovraumane, al di sopra dell’immaginabile, capaci di sopportare sofferenze infinite e nello stesso tempo di azioni di grande eroismo in situazioni disperate.

Negli ultimi anni si sono scritti tantissimi libri su questi fatti, molti di questi nella forma di diario. Ultimamente è stato dato alle stampe anche il Diario del già parroco di Muzzana, monsignor Lionello Del Fabbro “Odissea nella steppa russa”.

Tutte queste memorie meritano rispetto e un’attenta riflessione da parte di tutti.

Sono passati sessant’anni da quest’avvenimento e, ormai, tanti di questi sfortunati protagonisti non ci sono più. Sono rimasti in pochissimi.

Fra questi l’alpino Giulio Guido Buffon, nato a Latisana nel 1919, ma da tantissimi anni residente a Muzzana.

La sua storia, raccolta in una giornata di gennaio del 2003, giusti sessant’anni dall’anniversario di Nikolajewka, potrà essere di monito ai posteri che ne sapranno trarre la morale e così, come per le favole di un tempo, anche noi daremo inizio al racconto con: C’era una volta un giovane alpino, uno dei tanti alpini partiti per la Russia, di nome Giulio detto Guido.

Erano appena trascorsi tre mesi dal rientro della massacrante Campagna di Albania e Grecia, dove aveva combattuto come artigliere di montagna della Julia, del 3° Gruppo “Udine” , 17ª batteria, che arrivò l’ordine di partire per la Russia.

“Partimmo il 14 agosto del 1942 da una stazione vicino a Gorizia. Era una tradotta lunghissima, zeppa di militari, quasi tutti alpini ed una folla immensa a salutarci. Abbracci, per tanti, anzi per molti, gli ultimi dati ai loro cari e tante lacrime avevano bagnato i volti di tutte le persone presenti nell’assistere al distacco ed alla partenza del treno.

Dopo un lunghissimo viaggio durato oltre due settimane, il 29 agosto ci fermiamo a Isjum per scendere dalla stazione e prepararci ad attraversare a piedi il territorio della grande steppa russa.

Una sostanziosa ed abbondante pastasciutta ci ristorò e ci mise in forza per poter proseguire verso il Donez. Furono i primi quindici chilometri di rodaggio in terra ucraina. Poi, sempre in marcia, per altri settecento chilometri, fino ad arrivare al Don.

Il nostro Comando aveva già predisposto dei piani ed il primo fu quello di preparare delle postazioni e dei rifugi che noi in poco tempo eseguimmo a regola d’arte.

Arrivò l’ordine di lasciare le postazioni appena fatte agli Ungheresi per spostarci più a Nord, sempre sulle rive del Don, dove gli alti comandi ci avevano assegnato. Iniziammo immediatamente i lavori di rafforzamento del fronte con fossati anticarro, campi minati, postazioni e soprattutto baracche interrate come ricoveri per il personale.

Ad un certo punto Guido rammenta che, fino ai primi di novembre, si lavorava anche a dorso nudo per il caldo (18°- 20°) e poi, il 3 novembre 1942, le temperature si abbassarono fino -22° gradi sotto zero. Uno sbalzo di ben 40 gradi.

Fino a metà dicembre il fronte della “Julia” fu tranquillo, vi si svolsero solo scontri di pattuglie.

Il nostro calvario iniziò il 17 dicembre 1942, quando tutta la “Julia” venne inviata a Sud per difendere il fianco sinistro del Corpo d’Armata Alpino. Infatti il 19 dicembre i russi sfondarono il settore meridionale tenuto dalle Divisioni di fanteria “Ravenna” e “Cosseria”, ed arrivarono a Kantemirowka. La “Julia” aveva lasciato baraccamenti caldi, postazioni difensive ottimamente costruite e campi minati, per trovarsi nella neve, senza alcuna protezione dalle intemperie e senza trincee in cui ripararsi. Il 18 dicembre la Divisione era schierata lungo un saliente da Nowo Kalitwa a Deresowka su un fronte di 20 chilometri, saldandosi a sud con reparti tedeschi. Qui la “Julia” rimase saldamente fino al 17 gennaio 1943 difendendosi e contrattaccando forze enormemente superiori costantemente appoggiate dai carri armati T34 contro cui nulla potevano i nostri 47/32.

Su questa linea, avanzata ed isolata, dal 20 dicembre 1942 fino al 17 gennaio 1943 gli alpini della “Julia” sono impegnati in una serie di duri combattimenti in condizioni ambientali tremende. L’ordine degli alti comandi tedeschi di resistere ad ogni costo è riconfermato ancora il 16 gennaio, quando i sovietici sono già a Rossosk, alle spalle dello schieramento alpino, e quando le ali di tale schieramento (a sud il XXIV Corpo d’Armata corazzato tedesco, a nord la 2ª Armata ungherese) senza preavvertire, si sono già ritirate.

Lagrimis

Stefano Lombardi

Fâ la barbe a to pari

al’è come da il prin