la bassa/68

anno XXXVI, n. 68, giugno 2014

Estratti di

articoli e saggi

della nostra rivista

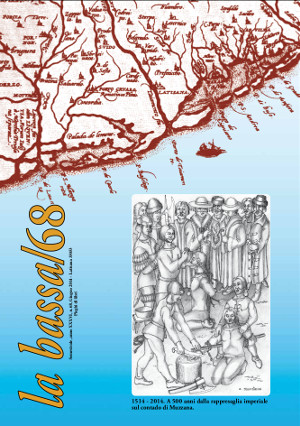

In copertina:

Particolare della carta

Fori Iulii accurata descriptio

dal “Theatrum Orbis Terarum” di Abraham Ortelius (1527 - 1598)

Anversa 1573.

1514 - 2014.

A 500 anni dalla rappresaglia imperiale. sul contado di Muzzana.

Sommario

- ADELMO DELLA BIANCA - RENZO CASASOLA

1514 - 2014. A 500 anni dalla rappresaglia imperiale sul contado di Muzzana. - MAURO FASAN

La chiesa S. Giovanni Battista di Meduna - ROBERTO TIRELLI

La vicinia di San Vidotto ed il suo libro degli istromenti - MONICA MINGOIA

Quando si tratta di noi - MAURO BULIGATTO

1601 Testamento fatto per mi Soldoniero Strasoldo - ENRICO FANTIN

Dopo cent'anni onorati i 18 Caduti latisanesi della Grande guerra - MONICA MINGOIA

Fede - GIANNI STRASIOTTO

Il blasone popolare scomparso - GIACOMO TASCA

Opere poco note di Vincenzo e Guido Cadorin nella destra Tagliamento - BENVENUTO CASTELLARIN

Nomi di luogo e leggende nella Bassa friulana - ROBERTO TIRELLI

San Paolo, san Polo intinerari devozionali nelle basse e non solo - CRISTINA BENIGNO

Pandora, Eva e il femminile. Miti di origine e la riflessione femminista*

(seconda e ultima parte) - MARIA TERESA CORSO

Cognome LUGNAN - DON GIOVANNI SCHIFF

Si viarzin lis scuelis - ENRICO FANTIN

Un documento del 1912 sulla costruzione della chiesa di Gorgo di Latisana - GIORGIO MILOCCO

Il conte Pace di Tapogliano sul Col di Lana - CARMELA DE CARO

Giacomo Gasparotto e i prigionieri di guerra alleati - GIANNI STRASIOTTO

Calendario - ROBERTO TIRELLI

Conflitti territoriali diocesani (il caso di Brussa e Castello) nella bassa concordiense - ENRICO FANTIN

I ragazzi del '99 e cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto - MONICA MINGOIA

Speranza di Pace - MARIA TERESA CORSO

6° premio Ghin Valerio 16 febbraio 2014

Tema: Risorse della laguna - navigabilità e la nautica dell'area - RENZO CASASOLA

Il “fundum Mucianum” note sulle ragioni di una donazione

1514 - 2014.

A 500 anni dalla rappresaglia imperiale sul contado di Muzzana

ADELMO DELLA BIANCA - RENZO CASASOLA

Cinque secoli sono trascorsi dagli efferati fatti accaduti alla villa marchesca di Muzzana ed ai suoi abitanti in quel tragico marzo 1514. Accantonate da tempo le reminiscenze, di ciò che successe allora, vi è rimasta una sola traccia nell'allegoria apposta sullo stemma comunale.

Tra gli innumerevoli e tragici eventi bellici che la locale popolazione dovette subire lungo la sua travagliata storia, la rappresaglia attuata dagli imperiali al comando del capitano di Gradisca, il croato conte Cristoforo Frangipane, rimarrà nella storia locale e, non solo, come la più efferata, cruenta, crudele perpetrata ai danni di una popolazione inerme. Da allora, per la nostra comunità, in futuro nulla sarà più come prima. Di ciò che successe non vi è spazio per la retorica, parlano i fatti, e i fatti sono noti. Valenti autori di storia locale, da M.G.B. ALTAN a R. TIRELLI, ne discussero in precedenti contributi, ma poco se ne parlò sull'aspetto sociale, emotivo ed umano della vicenda, tema sul quale ci soffermeremo. Riassumiamo perciò brevemente i fatti: siamo agli inizi del XVI secolo, periodo storico in cui si svolse la feroce guerra tra la Serenissima e l'Impero asburgico. Tutto ebbe inizio con la morte nel 1500 di Leonardo, l'ultimo conte di Gorizia passato a miglior vita senza eredi. L'imperatore Massimiliano d'Austria ne rivendicò allora, per la corona asburgica l'intero territorio della Patria del Friuli, quale legittimo feudo imperiale. La guerra con la repubblica veneziana, che in parte ne controllava già il territorio, fu pertanto inevitabile. Nella Bassa friulana, il punto strategico per il controllo dell'entroterra friulano fu la fortezza di Marano, ritenuta imprendibile e saldamente in mano alla Serenissima. Solo con uno stratagemma però, nella notte del 13 dicembre 1513, il prete Bortolo da Mortegliano in accordo con il vescovo di Lubiana Cristoforo Rauber, permise agli arciducali del Frangipane di entrare in forze nella fortezza e, senza colpo ferire, estromettere da essa la sguarnita ed allibita guarnigione veneziana.

Non potendo in seguito garantirne l'approvvigionamento dei viveri via mare, controllato dalla flottiglia marchesca, per l'accesso alla fortezza friulana gli imperiali seguirono necessariamente la via più difficile, ovvero l'attraversamento delle insidiose paludi e l'oscura ed infida foresta muzzanese, poste nell'immediato entroterra. Paludi e boschi furono terreno ostile ed insidioso per chiunque, ma non per i muzzanesi, che di ogni palût e troi ne conoscevano i più reconditi segreti. Le cronache dell'epoca ci riferiscono che, i nostri villici legati alla Serenissima, istigati e guidati da Camillo di Giovanni Colloredo - loro potente signore feudale - nel dicembre 1513, gennaio 1514, iniziassero ad intercettare sistematicamente i rifornimenti provenienti dal goriziano e diretti alla fortezza maranese, attraverso le paludose boscaglie perilagunari.

Il DI MANZANO, allora definì gli abitanti di Muzzana: “…gente avvezza in quei tempi alla rapina, molestavano i convogli delle vettovaglie dirette agli austriaci di Marano”. Su questa - per noi muzzanesi - non felice affermazione, già ci si potrebbe soffermare per alcune considerazioni; ad esempio, estrapolando il vissuto, la contingenza bellica e l'indigenza popolare di quel periodo storico che ne motivarono l'azione. Lo stato feudale che perdurò su queste terre per oltre un millennio, dovette condizionarne pensieri ed atteggiamenti, esacerbò gli animi, ne favorì le azioni. Cogliere le opportunità che l'ambiente offriva, qualunque esse fossero, fu una necessità vitale per sopravvivere in una società che nulla dava, ma che molto pretendeva. Pertanto, in quel periodo di guerra, le imboscate ai danni dei fornitori si susseguirono con regolarità, con la confisca sistematica delle preziose derrate alimentari. Ci riferisce il CANDIDO che: “Mentre si combatea Osopio i contadini di Mutiano, uccisi i messi di Cesare, saccheggiarono quel formento, il quale mandarono quei di Marano al molino…”. Il culmine di questa attività banditesca, venne raggiunto però con l'uccisione dei due messi imperiali diretti alla fortezza maranese, fatto questo che fornì un ottimo pretesto per scatenare l'immediata e violenta rappresaglia imperiale.

Cristoforo Frangipane, già temuto signore di Veglia per l'efferatezza delle sue azioni militari, al comando di un numeroso contingente di arciducali, piombò di sorpresa sul villaggio di Muzzana il primo marzo 1514, circondò il paese e catturò un gran numero di persone di ogni età. Senza possibilità di fuga, i villici vennero radunati e legati sulla piazza principale, dove furono lasciate libere le donne, ma trattenuti gli uomini. Ciò che successe effettivamente in seguito è difficile da stabilirsi, in quanto le versioni fornite dai commentari di allora sono discordanti, ma vi è concordanza sull'efferatezza ed estrema crudeltà della ritorsione.

Il Frangipane, evidentemente, dopo aver: “…scorso le ville lì attorno, si accanì particolarmente contro i villici di Muzzana”, giusto per ribadire chi fossero i nuovi padroni ed intimidire così, con la violenza e la feroce repressione, le popolazioni circostanti. Legati come bestie, ed a piedi, gli uomini vennero deportati nel campo di Gemona - città già sottoposta al controllo imperiale - dove, dopo aver trascorso il primo giorno senza viveri né acqua, venne inflitta loro una tremenda punizione il 2 marzo. Riferisce il CERGNEU che: “…senza che processo alcuno formato fosse né dato alle escusationi ascolto”. Secondo il SANUDO, gli uomini sottoposti alle feroci ed inaudite torture cui seguirono le invalidanti mutilazioni furono: “…zerca 115…”, per il CANDIDO si scende a: “104 giovani e vecchi” e, per il CERGNEU ancora di meno: “…furono omini quaranta di anni vinti in su e giovani circa dodici”, infine, l'AMASEO ci riferisce di “...101 homeni e …putti con stigmate”. Da una nota apparsa su “Il Paese”, del 2 marzo 1907, “ai centouno prigionieri di Muzzana, il 2 marzo 1514 si aggiunsero altri 53”. L'AMASEO ci fa notare che a questi disgraziati dai vent'anni in su, fece: “…li occhi per mano del carnefice estrarre et alli giovani a quale un occhio estrarre fece a quale una mano tagliare et alli putti in lo viso con tagliente et adusto ferro una croce per guancia imporre fece, cosa miseranda e turpe da vedere, tanti poveri privati de si grande sentimento”.

Ancora l'AMASEO, in un'altra relazione ci fornisce più particolari sulle bestialità commesse dagli imperiali sui muzzanesi: “Per haver la villa de Mozana intercepte le victuarie che andavan a Maran fo afirmato esser sta in Gjemona per comandamento del conte Cristoforo excecati 56 Homini de tuti e do li occhi, zoè li più vechi, et li altri più zoveni excecati de un solo ochio et tagliati li tre diti per uno de man destra, zoè lo police et indice et lo medio, azò fosero inutili a l'arco et a la milizia, et li putti signando lo volto in croxe cum stigmate cum summa admiration de tuti (…)”. MARIN SANUDO, cronista veneziano e contemporaneo ai fatti, nei suoi Diarii ci fornisce una sua versione dell'accaduto, in cui: “…zerca 115 fece a quelli di anni 60 in suso cavar tuti do li occhi a da lì in zoso uno occhio e do deda de la man destra”. Anche il DI MANZANO riferisce che: “Perché fece egli (Cristoforo Frangipane) cavar gli occhi a più che 60 cittadini, a molti altri un solo, diversi segnò in faccia e ad alcuni fè tagliare le dita delle mani”.

Gli occhi cavati agli uomini ed ai ragazzi, vennero posti in un bacile ed inviati nella fortezza di Marano, come tragica, macabra e terribile prova della rappresaglia sui muzzanesi. A questa dolorosa e orribile rappresentazione, lo stesso Frangipane catturato già alla fine di quello stesso anno dai marcheschi, nei pressi di Gradisca, riferì ai magistrati veneziani che furono ad assistervi: “…lui conte, el vescovo de Lubiana Cristoforo Rauber (sic!) e quatro conseieri cesarei, li quali voleano apicarli e lui volse più presto farli orbi li occhii e alcuni tajar li dedi et cussì“ fu fatto et tutti li occhi fo portati in un bazzil”.

Da quanto asserito dal conte, parrebbe che il suo intervento avesse evitato la morte per impiccagione ai muzzanesi, convertendo viceversa la pena capitale in una lenta agonia…, forse ancor meno dolorosa? L'AMASEO conferma la presenza del prelato: “Adi 2 marzo fece la strada in Udine lo reverendissimo vescovo della Casarca Majestà di tutta la Patria del Friuli et udì ditti fo cavati li occhi in Gemona per comandamento del conte Cristoforo Frangipane a circa 101 homeni de Muzzana et accecati loro putti segnando lo volto in croce cum stimmate”. ed ancora: “Cristoforo Rauber, vescovo de Lubiana voleva appicare quegli infelici, rei della loro fede inconcessa verso la repubblica”.

La chiesa S. Giovanni Battista di Meduna

MAURO FASAN

Le pievi di Meduna, Sacile e Aviano, oltre ad altre già appartenenti all'abbazia di Sesto, sono le poche istituzioni, poste ai confini occidentali della diocesi di Concordia-Pordenone, un tempo soggette al Patriarcato di Aquileia. Meduna venne annessa a Concordia solo nel 1923.

La costituzione della pieve di Meduna risale certamente a tempi remoti, ma non si hanno informazioni utili a riguardo. Sono state avanzate le ipotesi che la prima chiesa fosse succursale di quella di Lorenzaga (ben più antica), o addirittura della chiesa di S. Paolo di Pasiano, dalla quale si smembrò anche la vicina Brische (circa 1498).

Si potrebbe ipotizzare l'origine della parrocchia di S. Giovanni Battista di Meduna nell'anno 1220. L'11 aprile, infatti, l'abbate di Sesto consegnò al patriarca di Aquileia la villa Erbasecca (da allora Corteabbà) definendo così i confini e forse anche la nascita della parrocchia medunese. Parrocchia che fino al 1926 si estendeva sul territorio entro le mura e i fossati della fortezza, comprendendo però Corteabbà.

Tuttavia questa teoria non è avvalorata da alcun documento e pare che l'erezione canonica della parrocchia sia coeva del periodo di governo pastorale del vescovo di Concordia Enrico Strassoldo e, precisamente, riconducibile al 1430. Allo stato delle ricerche non è possibile stabilire il momento in cui la pieve di Meduna prese la propria autonomia e la questione merita uno studio più approfondito. Non è da escludere che l'importanza politico-militare del castello medunese avesse generato ben prima del XV secolo le condizioni per creare una parrocchia autonoma e di libera collazione; giustificando la teoria, da alcuni condivisa, della presenza della pieve medunese prima della fine del XII secolo.

L'incertezza circonda anche l'erezione della chiesa stessa. Il primo edificio (non l'attuale) dev'essere stato contemporaneo del castello. Anche in questo caso mancano documenti probatori, ma tale opinione può essere accettata senza grandi difficoltà.

Tuttavia è del 4 maggio 1363 il primo documento che parla della chiesa di Meduna. Quel giorno il notaio sanvitese Gaudioso verbalizzò la volontà del patriarca Ludovico della Torre, desideroso di accontentare i suoi devoti sudditi della Meduna, che diede facoltà al vescovo di Concordia (Guido III de Barzis) di consacrare la chiesa da poco restaurata, dedicata a S. Giovanni Battista.

In quell'occasione il patriarca concesse la possibilità di tenere a Meduna un mercato libero, cioè esente da tasse, due volte l'anno: il giorno della consacrazione della chiesa e il giorno della decollazione del santo eponimo (29 agosto). Le fiere si tenevano esternamente alle mura castellane, in uno “slargo” che corrisponde all'attuale piazza Umberto I.

Legata alla consacrazione era la sagra paesana, che nel 1988 compì 625 anni e poco dopo fu soppressa. Delle due fiere autorizzate dal patriarca, si mantenne solo quella del 4 maggio, che all'epoca della Serenissima venne ricollegata alla festività di Pentecoste, con la convinzione che la chiesa fosse stata consacrata in quel giorno.

In età moderna la festa divenne sagra (una delle più antiche della zona) che alla fine del Novecento venne eliminata e, con essa, scomparirono oltre sei secoli di storia.

Tornando al 1363, è significativo notare come il patriarca specifichi che la chiesa sorgeva sulle rovine di quella precedente, sempre dedicata a S. Giovanni Battista, della quale si era persa ogni memoria della consacrazione.

Di questa chiesa oggi rimangono solo il campanile e due possenti mura, riaffiorate nel 1971 durante operazioni di scavo lungo via Vittorio Emanuele per la posa di tubazioni.

La chiesa, che oggi domina il centro del paese, è stata costruita ex novo e consacrata l'11 febbraio 1545 da monsignor Egidio Falcetta.

Falcetta, vescovo di Caorle, poco più di un mese prima aveva iniziato la visita pastorale della diocesi aquileiese per conto del patriarca Marino Grimani. Giunto a Meduna a laude et gloria del Eterno Iddio, et consolatione de esso Populo cosecrato la Chiesa. Il presule approfittò anche per benedire il cimitero e le campane alla presenza di grandissimo numero de populo.

L'edificazione della chiesa fu possibile grazie all'intervento della nobile famiglia veneziana Michiel, capitani di Meduna, che finanziarono i lavori, preservandosi la tomba di famiglia all'interno.

La tomba era stata ricavata sotto il presbiterio, con accesso dall'esterno. Per scendere nella cripta bisognava, infatti, entrare nel cimitero parrocchiale, allora accanto alla chiesa, e da questo scendere nell'interrato tramite una scala.

Nonostante l'esoso impegno economico, i patrizi veneti non poterono servirsi della cripta perché nel 1584, in occasione delle visite del De Nores, fu ordinato che sii levato il sepolcro delli Illustrissimi Signori Michiel che è nella capella maggior in termine di un mese e chi vorà contradire sii scomunicato di scomunica maggiore et non possi esser asolto altro che dal Papa.

Tuttavia i Michiel riuscirono a conservare il sepolcro all'interno della parrocchiale. Fino al 1966, infatti, al centro della navata c'era la pietra tombale di Giovanni Francesco Michiel, oggi conservata nel muro della sacrestia. Su di essa è scolpito lo stemma di famiglia e vi si legge: in […] o viro patritio v. / Ioan. Franc. / Iacobi F. patris / ac matris suae cineribus / huc traslatis ex / testamento dicarunt / f. p. / obiit mdlxxxx / pridie calendas ianuarii.

È da supporre che lo spostamento della tomba fosse imposto dai nuovi dettami controriformistici, da cui fu largamente condizionata la visita pastorale, e che in questo nuovo clima il presbiterio (capella maggior) apparisse al visitatore apostolico un luogo troppo importante per essere dedicato agli interessi privati di una sola famiglia, per quanto la più illustre del paese.

La questione della cripta ha dato modo di riflettere su un particolare architettonico che caratterizza la chiesa medunese.

Il sacro edificio, a unica navata larga 10,50 m, lunga 20,80 m e alta 10,90 m, ha la particolarità di essere orientato con l'abside verso ovest, contrariamente ai canoni architettonici dell'epoca. Questo porterebbe a pensare che originariamente l'edificio fosse pensato con l'ingresso rivolto verso il fiume Livenza e in seguito girato e posto al centro del paese, senza escludere una costruzione in fasi successive: una per edificare la sola navata, consacrata nel 1545, e una seconda per costruire il presbiterio sopra la cripta (prima del 1584).

La vicinia di San Vidotto ed il suo libro degli istromenti

ROBERTO TIRELLI

I libri antichi sono già di per sé affascinanti. Lo sono ancor più se evocano una realtà scomparsa nei secoli eppure ricordata come ancor viva proprio dalla testimonianza scritta, che rende il tempo e gli uomini del passato all'attualità. Il libro degli istromenti della vicinia di San Vidotto, paese distrutto dalle orde turchesche nel 1477 e mai più ricostruito, riporta nei suoi contenuti il prosieguo di una consuetudine che vede il ritrovarsi di famiglie di Flambro e di Lestizza unite dalla comune origine in quel villaggio.

Nel XVII secolo sui luoghi ove si trovavano le macerie dell'antico luogo abitato venne edificata una chiesa campestre dedicata a Sant'Antonio Abate nella quale entrambe le comunità celebravano il rito del ricordo. I beni cospicui della vicinia in terreni ed edifici, oltre che in denaro liquido conducevano ad impiegare rilevanti somme in prestiti (livelli) ed altre operazioni finanziarie ad interesse, i cui vantaggi erano per la chiesa e la comunità.

Così inizia il gran libro con la copertina di cuoio: “Libro istromenti della veneranda chiesa di Sant Antonio di San Vidotto.

P. Valentino Comuzzo

Fatto sotto la cura del rev.do signor don Camillo Cojutti vicario di Flambro e altre ville annesse 1679”.

Tutto ruota attorno alla religiosità e le riunioni della vicinia avvengono con “invocato il nome del Signore Iddio”. Sebbene gli orari delle riunioni risultino spesso strani, al levar del sole oppure al suo tramonto l'istituzione pare funzionare.

Prendiamo ad esempio un atto del 1745 con il quale viene data a livello fiancabile al quattro per cento di interesse (prestito riscattabile) al Comune di Lestizza la somma di 200 ducati:

“Giorno di venerdì li 9 aprile 1745 in Flambro.

Comparve personalmente appresso di me notaio e seguenti testiis ser Michiel quondam Zuanne Toneatto di questa villa attuale podestà del Comune di San Vidotto che riferse aver statta questo giorno convocatta la vicinia del suo Comune previo il solito invito al luogo stabilito, more, modo, loco solito convocarsi et in questa sono intervenuti gli infrascritti uomini cioè:

| Michiel Toneatto suddetto attuale podestà et | Valentino di Zorzi giurato |

| Sebastiano Lorenzutto | Valantino Pertoldo |

| Lorenzo Toneatto Utizia | Sebastiano dei Faris |

| Giacomo Toneatto | Rugier Pertoldo |

| Batta Blasone | Gioseffo Pertoldo |

| Dominico di Taddio | Pietro Pertoldo |

| Tutti di Flambro | Tutti di Lestizza |

Detti uomini componenti il Comune stesso et in quella fu proposto dal predetto Podestà che il Comune et uomini di Lestizza ricevano a livello fiancabile ducati 200 in ragione della veneranda chiesa di Sant Antonio di San Vidotto in ragione di pagar a quattro per cento con la piaggeria con principalità di ser Gio Batta di Giusto di Lestizza e del Comune suddetto. Fu ben intesa tal istanza e doppo fatto il solito colloquio quale usanza in detta vicinia, fu a pieni voti deliberato che ser Francesco Maddalena cameraro attuale di detta veneranda chiesa abbia ad sborsare li suddetti 200 ducati di lire 6.4 l'uno al predetto Comune et uomini di Lestizza con la piaggeria di sopra rifferita in ragion di 4 per cento destinando a tal effetto Lorenzo quondam Sebastiano Toneatto di Flambro uomo del Comune assieme al cameraro alla stipulazione dello istrumento, ma che prima debba il cameraro ricorrere alla giustizia e supplicare il nobile et eccellentissimo signor capitano di questo mobilissimo contado di Belgrado degni premettere la sua autorità preziosa e giudiziale decreto all'instrumento da celebrarsi per maggior cautione di esso per ogni buon fine et effetto”.

Come si legge il controllo sugli atti avviene direttamente dal Capitano della Contea di Belgrado che ha ufficio in Bertiolo e fa capo al giurisdicente Mario Savorgnan del Monte e della Bandiera, il quale oltre ad essere lui stesso debitore nei confronti della vicinia se ne fa censore quando nota che i camerari in occasione della festa di Sant'Antonio fanno eccessive spese sumptuarie minacciano estremi provvedimenti.

Quando si tratta di noi

MONICA MINGOIA

A volte penso alla vita, alle sue contraddizioni,

agli anni passati tra gioie e dolori.

Noi che pensiamo ad andare avanti

e che non pensiamo alla vita degli altri.

Ci sentiamo soli, a volte afflitti,

desolati degli sconfitti.

Pensiamo spesso: le preoccupazioni,

il nostro avvenire e le nostre ambizioni.

Tutto gira intorno a noi,

siamo stanchi, a volte eroi,

ma tutto si sgretola in un momento

e il nostro cuore batte a rilento,

quando all'appello siamo chiamati:

si tratta di NOI, siam NOI i nominati.

Tutto ci appare in una luce diversa,

tutto ci sembra una causa persa.

E allora in un attimo di riflessione,

capiamo la sofferenza, la delusione e la disperazione,

che le altre persone hanno nel cuore.

A volte pensiamo che siamo intoccabili,

non ci succederà niente d'irreparabile,

ognuno di noi si sente inviolabile, si sente unico, irripetibile;

questo è anche vero amico mio

però ricorda non solo il tuo Io.

Esistono popoli, esistono persone

che hanno tenebra dentro il cuore,

hanno sofferto, hanno subito v e molti di noi non hanno capito.

Capire cosa, una cosa vera, che per ognuno di noi arriva la sera.

Quindi ricorda amico mio vero

e te lo dico in modo sincero e

te lo dico in un momento: la vita cambia e

non ci sono eroi quando a soffrire:

Monica Mingoia - Latisana (UD).

1601 Testamento fatto per mi Soldoniero Strasoldo

MAURO BULIGATTO

Il casato nobiliare del nostro Soldoniero è compreso fra quelli più importanti e antichi della Patria (Cfr.: PASCHINI 1990, p. 250)1. Nei secoli la famiglia si rafforzò attraverso svariati conseguimenti patrimoniali. Va parimenti evidenziato che diversi suoi componenti rivestirono cariche politiche e istituzionali importanti. Le evidenze che emergono dalla genealogia della linea di Soldoniero sono varie. Citando le più vicine s'incontra il nonno. Questi, il cui nome fu assegnato per battezzare il nostro annotatore, ricoprì il ruolo di maresciallo alle dipendenze del conte di Gorizia, capitanando anche Castelnovo e Belgrado presso Varmo. Il padre Federico servì l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo, anche svolgendo compiti diplomatici. Lo zio Giovanni prestò servizio presso la corte imperiale, così come Soldoniero cronista. Questo ramo degli Strassoldo, avendo acquisito immobili e proprietà terriere a Belgrado di Varmo, a Chiarmacis nonché a Driolassa, fu molto legato ai territori della Bassa ove soggiornava in particolari periodi dell'anno (cfr.: ALBERTI - GEROMET 1999, p. 256).

Esponiamo qui la parafrasi di un estratto da “Cronache antiche friulane - Cronaca di Soldoniero di Strassoldo”. L'opera globale è un insieme di resoconti familiari e storici, redatti dall'innanzi citato nobile friulano, che abbraccia principalmente il XVI secolo. Per opera del canonico Ernesto Degani il manoscritto di famiglia fu trascritto e fatto pubblicare, grazie all'Accademia Udinese, nel 1895 (Cfr.: DEGANI 1895, pp. 70-75)2. Ma veniamo al documento di inizio secolo XVII.

Le ultime volontà del nobile Soldoniero furono vergate in forma autografica nella città di Udine. Scendendo subito nel particolare riportiamo che il fatto si svolse nel borgo di Aquileggia, ne la parte de drio della habitatione, il 9 marzo del 1601. Tali ultime sue determinazioni furono materializzate attraverso un atto che previde pure la presenza di ben otto testimoni e, fra questi, il mis. Francesco Brugnalesco nodaro. I testi furono convocati per dare peso giuridico “alla carta”. E difatti, a tal proposito, il testante acclara: la quale voglio che vaglia come se di man di publico notaro fosse scritta3. Lo stimiamo, questo, come un gesto eseguito ad abundantiam, oltre il bisogno. Sia pure con una qualche alea lo consideriamo, come una supplenza a livello psicologico a un'incalzante necessità di assicurare, post mortem, il pieno svolgimento delle proprie disposizioni. E come si avrà modo di verificare, dalla disamina del testo, le preoccupazioni di Soldoniero vanno ben oltre a un'elencazione di beni da spartire, mentre esiste cura massima verso i soggetti familiari: siano essi da tutelare ovvero da rapportare al godimento del patrimonio. Paradossalmente un ulteriore fattore che sostiene il nostro protagonista è una sorta di fragilità contingente, che deriva dalla sua età anagrafica: siamo all'inizio del XVII secolo, epoca in cui raggiungere settantasei anni è cosa rara anche per un nobile. Come di seguito si avrà modo di spiegare in dettaglio, il fardello è gravato inoltre dalla presenza di otto nipoti rimasti orfani, per i quali le preoccupazioni non mancano. Perciò come lui stesso annota, temendo io il dubbio del evento de la improvisa morte non havesse a morire senza provedere et havere proveduto alle cose mie et de li beni miei, si comporta di conseguenza.

Il corpus testamentarius si apre, così com'era per consuetudine, con una forma invocativa al Signore e difatti, in tale passaggio, troviamo la seguente espressione: In primis quidem l'anima mia et lo spirito mio recomando humilmente al eterno et omnipotente sig. Iddio. A tergo di questa si precisa subito che le spoglie mortali siano custodite nel Domo di Udene, affinché possano stare accanto a quelle del fratello Federico e degli altri parenti lì tumulati. Lo Strassoldo si dimostra preciso sull'argomento e, così come fece in occasione delle esequie del fratello maggiore assassinato, non tralascia nemmeno certi particolari riguardanti il proprio accompagnamento alla tomba. Una tantum egli lascia dieci staia di frumento alla Confraternita del Cristo di Udine. Ciò a titolo di riconoscimento, affinché tutti quei fratelli che vorranno condurlo siano provvisti di candela, da sei soldi, et così al Santissimo Rosario. Lui inoltre rivolge l'auspicio d'essere sepolto con gli onori che si convengono e che, a parere de li Heredi, in vita ha meritato.

Alla consorte Andriana conferisce l'usufrutto: la possibilità di godere de tutti li beni mobili et stabili di ciascaduna sorte. Ella non dovrà in alcun modo rendere conto ai nipoti. Questi ultimi, così come vergato dalla mano di Soldoniero, saranno tenuti a osservare, in ogni modo, la consegna dell'obbedienza ed essere contenti et taziti di questa ultima sua volontà. Esiste poi un'esplicita menzione al concetto di necessario mantenimento dell'armonia fra membri del clan (....che debbiano stare et vivere amorevolmente insieme con essa et tutti insieme....): questo non di certo per delle mere questioni morali primarie da rispettarsi. Crediamo che tale regola sia stata apposta, anche, per assolvere dei motivi di mantenimento di una certa immagine verso l'esterno e per i benefici derivanti da tale condotta (....così facendo saranno da tutti stimati, reveriti et parimenti da tutti temuti....). All'interno del documento si distingue una parte indirizzata ala ettà di volersi qualcun di essi fratelli maritarsi per ampliare la nostra famiglia. Per la fattispecie egli dispone che i nipoti (maschi) si riuniscano e consultino per stabilire quale sia il più accreditato al proposito, per honorevolezza et utilità de la famiglia. In aggiunta l'eletto dovrà essere ratificato con bona licentia dalla signora Andriana. Nel caso di una qualsiasi disubbidienza, quel nipote sarà privato di ogni eredità spettante. Ciò sempre in virtù di quel principio ispiratore innanzi detto, e rinnovato, di vita in santo amore. La prescrizione rimaneva estesa anche ai nipoti non investiti dell'onere del matrimonio.

A proposito di tale sacramento cristiano Soldoniero ammonisce sull'estrema necessità di avere dei prosecutori della linea (....heredi Maschi....). Pertanto se il favorito dopo le nozze non havesse ne sperase havere ne fiolli ne heredi Maschi sarebbe automaticamente sostituito e scatterebbe l'ordine di cernere fra i restanti maschi, reiterando fino al rispetto delle clausole: fino a quando quel tale sposato haverà fiolli et heredi Maschi. La sezione dedicata alle questioni matrimoniali si amplia allorquando il nostro nobile impartisce disposizioni, a riguardo delle due nipoti femmine: Chiara tredicenne ed Elena di cinque anni. Per la maggiore è previsto che in età propizia dovrà esser fornita di una dote nuziale pari a duemila ducati, eventualmente aumentabile di quanto i fratelli potrebbero eventualmente acconsentirle e di quelle raggioni dottali derivanti dal patrimonio disponibile della defunta madre. Nella situazione in cui non si potrà solvere tramite liquidità (....dare li denari in tanti contadi....) si dovrà surrogare il tutto con un eguale valore, fatto di beni materiali del patrimonio. Dopo tale paragrafo il testamento è strutturato con un successivo vincolo, sempre riguardante il connubio della nipote maggiore: previo consenso familiare dovrà impalmarsi con un gentiluomo nobile et degno de la nostra famiglia et non altrimenti. Contravvenendo a tale principio la dote stabilita andava decurtata a un decimo della cifra iniziale: duecento ducati e senza null'altro a pretendere. Per la nipote minore Elena si determinava, qualora fosse stata concorde, di introdurla alla vita monacale (....in qualche honorato Monasterio o di questa città over fuori....) provvedendola di tutte le sostanze materiali necessarie per un onorato vivere in preghiera. In carenza della vocazione e stante il desiderio di maritarsi era contemplata la parità del trattamento, in linea con le disposizioni già emesse per la sorella maggiore. Per le due figiolle le condizioni limitanti furono poste anche su un'ipotetica situazione di mancata maternità. La dote in simile frangente doveva essere restituita alla Casa cioè: ali suoi fratelli et ali suoi heredi. Qui si completano le indicazioni a loro carico e, come verificabile dalla trascrizione del testo originale nonché dalle conseguenti annotazioni, si potrà arguire che gli eredi testamentari del patrimonio restarono i sei nipoti maschi.

Dopo cent'anni onorati i 18 Caduti latisanesi della Grande guerra

ENRICO FANTIN

Diciannove anni addietro, prima come segretario e poi come presidente dell'Associazione culturale “la bassa” avevo indirizzato al Sindaco una richiesta scritta per inserire sulla facciata lapidea del monumento ai Caduti i nomi “dimenticati” di 18 giovani militari latisanesi morti durante e a causa della Prima guerra mondiale.

È durata un arco di quasi vent'anni per veder esaurita la nostra richiesta di inserire quei nomi di nostri concittadini, tanto da sembrare che una semplice richiesta così doverosa e civile abbia così tanto penato.

Ecco i nomi dei Caduti, ignorati dalla storiografia ufficiale:

Altan Domenico di Angelo, cl.1884, Bigotto Giovanni di Giuseppe, cl. 1889, Bivi Alessandro di Luigi, cl. 1887, Braida Giuseppe di Michele, cl. 1895, Cecconi Ottavio di Vittorio, cl. 1894, Cesca Girolamo di Luigi, cl. 1888, Cicuttin Giacomo di Francesco, cl. 1890, Faggiani Giuseppe di Clemente, cl. 1889, Fantin Luigi di Giovanni, cl. 1898, Furlan Primo, cl. 1897, Gardin Giovanni di Giacomo, cl. 1884, Gobbato Giuseppe di Pietro, cl. 1884, Gobbo Luigi di Anselmo, cl. 1898, Margheritta Valentino di Pietro, cl. 1888, Marosa Luigi di Federico, cl. 1884, Paron Angelo di Pietro, cl. 1889, Urban Emilio di Cesare, cl. 1882, Valvason Giovanni di Giuseppe, cl. 1893.

La domanda era stata inoltrata nel 1994, anno in cui la nostra associazione aveva dato alle stampe il libro: “Vicende belliche nel latisanese. Dai saccheggi napoleonici alla seconda guerra mondiale”. Le nostre ricerche portarono alla scoperta che diversi nomi di caduti latisanesi, peraltro inseriti nell'”Albo d'Oro”, non erano stati scolpiti nel monumento cittadino posto davanti le Scuole elementari di Viale Stazione. Una seconda richiesta venne da me trasmessa nel 1998 in occasione di una nuova pubblicazione dal titolo: La Bassa friulana nella Grande guerra 1915-1918. Anche questa volta senza alcun positivo risultato (fig. 1).

Con l'insediamento del nuovo sindaco, Micaela Sette, nel 2001, la richiesta pareva volgere a buon esito, tanto che fu dato alle stampe un libricino, a mia firma, stampato a mie spese, con l'elenco di tutti i nomi dei Caduti della Prima e anche della Seconda guerra mondiale (fig. 2). La cerimonia doveva svolgersi ai primi di novembre del 2002 in occasione della festa delle Forze Armate. Purtroppo, per ragioni a me sconosciute, la targa con i nomi dei 18 Caduti non venne posta nel monumento. Ugualmente vi fu una dignitosa cerimonia con la compartecipazione dell'U.N.I.R.R., dove vennero consegnate ai familiari dei Caduti e dispersi in Russia una medaglia a ricordo. Il libricino fu parimenti distribuito, in omaggio, ai partecipanti la cerimonia.

Nel contempo furono trovati ulteriori documenti a testimonianza della causa e furono riportati in un apposito capitolo “Soldati latisanesi caduti e dimenticati”, a pag. 51, di un terzo volume, dato alle stampe nel 2008, dal titolo: “La Prima guerra mondiale nel 90° della fine. Un itinerario della memoria fra il Carso e il Tagliamento, fra la Diocesi di Udine e Concordia-Pordenone (1918-2008)”.

Or bene detto volume fu inviato al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con una lettera di accompagnamento dove si chiedeva “di aggiustare e rendere onore, seppur in ritardo, a quei nostri concittadini” (fig. 3). La Prefettura di Udine, aderendo ad un invito della Presidenza della Repubblica, in data 24 novembre 2010, mi comunicava che “…Il mancato accoglimento di tale richiesta, finora, è stato causato da difficoltà operative evidenziate dal Sindaco di Latisana. Tali difficoltà si riferiscono, in particolare all'identificazione dei latisanesi deceduti ed alle modalità da seguire per intervenire su un monumento storico con l'apposizione della targa ricordo”(fig. 4).

Tale risposta non mi soddisfece in quanto ero in possesso di copie di documenti del Ministero della Guerra, certificanti la morte dei soldati ed esisteva persino una tomba nel cimitero di Latisanotta; allora chiesi un appuntamento al Capo di Gabinetto della Prefettura di Udine, dott.ssa Maria Rita Coluccia, per spiegare la vicenda e consegnare copia della documentazione. Il 17 gennaio 2011 fui ricevuto dalla dott.ssa Coluccia e le consegnai il plico e spiegato le motivazioni, al che ella si disse dispiaciuta di non poter essermi d'aiuto poiché doveva essere il Comune a decidere il prosieguo (fig. 5).

Di tutta questa intrigata vicenda ne venne a sapere il nuovo sindaco di Latisana, Salvatore Benigno, il quale mi chiese maggiori delucidazioni. Egli prese subito a cuore l'iniziativa telefonando al Capo di Gabinetto della Prefettura di Udine. Avuto conferma della richiesta si è subito rivolto al Ministero della Difesa, Sezione Albo d'Oro e al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra, che hanno risposto confermando che i nominativi segnalati dall'Associazione “la bassa” corrispondono ai loro elenchi (fig. 6).

Sono ancora convinto e resta tuttora valido di quanto scrissi nel 2002 e 2008 dei già sopra citati volumi:

Pur avendo trovato nomi nuovi da aggiungere al già abbondante e triste elenco dei gloriosi caduti latisanesi, penso che ci sia ancora molto da fare per ricostruire e integrare le diverse lacune in merito all'argomento. Già è stato difficile trovare questi nominativi dopo quasi cent'anni. Vuoti che più si trascineranno nel futuro e più difficili diverranno le ricerche, anche perché, inesorabilmente, l'oblio verrà a coprire questa mesta pagina di storia.

Tuttavia è stata collocata un nuova tessera nel grande mosaico della storia latisanese: un tassello di storia doveroso verso quei poveri ragazzi che pronti alla chiamata del dovere hanno immolato la loro giovane vita alla Patria. Una pagina seppur scritta in ritardo, vuole rendere onore alla loro memoria, a quella dei loro discendenti e affinché rimanga a perenne ricordo della loro cittadina. Una pagina che sarà senz'altro di aiuto ai futuri ricercatori e storici latisanesi.

Ma al di là di possibili disquisizioni siamo giunti finalmente ad una prima doverosa soluzione del problema segnalato da “la bassa”. Infatti, il 31 ottobre 2013 è stata posizionata la targa marmorea nel monumento cittadino con incisi i 18 nomi dei militi latisanesi ed inaugurata il 3 novembre in occasione delle celebrazioni della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. L'opera è stata eseguita dall'artista scalpellino Attilio Zamarian, autore peraltro del restauro dello stesso monumento sventrato da un vile attentato fra la notte del 13 e 14 settembre 1971.

E ciò è merito del sindaco attuale di Latisana, Salvatore Benigno, che ha dimostrato una spiccata sensibilità civica e si è fatto parte diligente per avviare ad una involontaria incresciosa omissione.

Ringraziamenti

L'Associazione la bassa e il coordinatore dell'opera, Enrico Fantin, rivolgono un sentito ringraziamento a: Ministero della Difesa - Archivi di Stato Maggiore Esercito Italiano - Roma; il Capo Sezione statistica Previmil Cosimo Rao, del Commissariato Generale per le onoranze ai Caduti in guerra e il direttore della 5ª Sezione “Albo d'Oro” Ten. Col. Giovanni Vergara Caffarelli.

Fede

MONICA MINGOIA

Fede di vita, fede religiosa, fede di una madre, una madre orgogliosa.

Fede di sognatori, di asceti, di monarchi, di imperatori, poeti, religiosi e patriarchi.

Religioni del mondo tutte riunite,

sotto un solo stendardo di preghiere esaudite.

Uomini in balia del vento, del cuore e delle passioni

che vivono sostenuti dalle loro convinzioni.

E allora fratello nella nera disperazione,

nella notte infinita e nel tuo grande dolore,

cerca la Fede e la consolazione

perché la Fede è tutto, è Speranza ed è Amore.

Monica Mingoia - Latisana (UD).

Il blasone popolare scomparso

GIANNI STRASIOTTO

Lo scorso anno “Il Popolo” ha pubblicato una ricerca su “Paesi e luoghi comuni”, riferita alle “caratteristiche”, un tempo attribuite agli abitanti di alcune località venete e ad altre - nell'area della diocesi di Concordia - dov'è parlato il dialetto veneto, con qualche incursione nel Friuli.

Con l'aiuto di alcune persone amiche, (soprattutto del prof. Angelo Bertolo di Fiume Veneto e di Stefania Agnolon di Barco), ho allargato la ricerca al resto della diocesi sui “titoli” - sempre dispregiativi - che i frazionisti di una località ricevevano da quelli dei paesi vicini, ricavando la certezza che molti altri si sono per sempre perduti.

Prima di riportarne i risultati, è necessario avvertire che alcune delle parole usate sono onomatopeiche (imitano suoni o evocano oggetti).

Questo è quanto riemerso faticosamente, e che potrà essere ulteriormente arricchito dall'apporto di qualche gentile lettore.

A più d'una località sono attribuite queste caratteristiche:

“Quei de … i copà el pedocio par tegner cont dea pel”, oppure “A … i è senza simitero, i more tuti in presòn”.

In almeno un paio di località, laddove gli abitanti portavano particolari copricapo fatti a mano dalle loro donne, c'era questo complimento: “A chei co la bareta, nessun ghe la peta”.

E' a tutti ben noto che gli abitanti di Cordenons vengono definiti “I folpi”, perché per generazioni venivano colà prodotti - in famiglia - degli zoccoli particolari, ricurvi, fatti a barchetta, (forma antiusura); erano aperti sul davanti, con una fascia di cuoio ed avevano il tacco. Erano soprattutto usati per il lavoro, ma venivano calzati anche dai bambini, che dovevano lasciarli fuori della porta della scuola, perché troppo rumoreggianti.

Dei cordenonesi viene anche detto che sono “I maestra gamberi” (non ci è stata una spiegazione plausibile sul significato).

Elenchiamo i “titoli” attribuiti alle altre località:

Cassiacco: Cassiac vergiars (per l'alimentazione a base di verze).

Anduins: Anduins ciocius (non è decifrabile, il termine non è riportato nemmeno dal vocabolario friulano del Pirona).

Bannia: A Bannia ogni porta ‘na stria, se no l'è la mare, l'è la fja.

Chei de Bania a ciàntin a subùlin (fischiano) a sùnis li ciampanis.

A tirin li fisètis di là da li montagnis (fisètis, pezzetti di carta incendiata, tirata con la fionda ad imitazione delle ben più note “cidulis”)

Brugnera: Quei de Brugnera i ‘ndea a farla ‘in tea panèra (secondo la tradizione popolare, sembra derivi da un'ingiuria - che avrebbe provocato una conseguente maledizione - fatta a prè Vincenzo Brocca, parroco dal 1818, morto nel 1826, colpevole di pretendere il giusto quartese. Un tempo veniva detto che la maledizione doveva estinguersi dopo due secoli…quindi mancherebbe ancora poco al termine). Ancor oggi, se qualcosa va particolarmente storto ad una persona, c'è qualcuno che sussura: “L'à la maedizion de don Brocca”.

San Vito: Chei de San Vio, i ‘à la cotua pi longia del vestio.

Scambio di cortesie: “Casarsa della Delizia - San Giovanni della sporcizia - Prodolone della scienza - San Vito della bellezza”.

Prodolone: “Prodolon lunc e stret, in ogni cjasa sta un puaret, ogni sun di ciampana, salta fora ‘na vedrana, la vedrana balerina, Prodolon senza farina.

Villotta di Chions: A Viòta i tira la campana (anziché pranzare, data la miseria), a Basedo i ghe corre drio a la pantegana (per ricavarne un pasto).

Chions: Cions scioso (secondo gli azzanesi) - Dazan (Azzano Decimo) peagroso (a detta dei chionsesi).

Cions dea porsea (forse una famiglia teneva un verro da riproduzione?).

Fagnigola: Fagnigòa, bugnigòa, frachignòa (o crichignigòa), i copa i pedoci co' la masuòa.

Prata: Chei de Prata, i vien fora quando che la fatura la è fata.

Praturlone: A Praturlon, i à copà el zingheno co el baston; po' le vegnù fora 'na vecjuta, che la à dat la so botuta. (riferito ad un fatto di cronaca avvenuto nel 1802 e che illustreremo in un prossimo numero).

Bagnarola: Bagnarola, schinciariola* - brutta zente, maldicente (*Schinchiariol è un cognome un tempo diffuso, forse c'era anche un piccolo borgo così denominato).

Marzinis: Marzinis frutinis (A fine ‘800 a Marzinis tre donne della stessa famiglia avevano oltre 40 figli).

Cordovado: A Cordovado, magnan verzis, magna brocui, i baracocui de Ramuscel (Ramuscello) (baraccocui = pesche-noci rustiche, ma qui il significato è piuttosto di teste dure) - Cordovado, longo e streto - ogni porta l'è el so beco - caminando su e zo - ogni porta el ghe ne 'a do.

Morsano: Morsan de li aucis (oche).

Tajedo: I codars di Taieit (I codars, contenitori fatti col corno di bue, per metterci la pietra da affilare la falce. Il fatto: un fedele l'aveva smarrito ed aveva chiesto al parroco di annunciarlo in chiesa per ottenere l'aiuto dei fedeli onde ritrovarlo).

Madonna di Rosa: Rosa, co la gosa - (il gozzo, sembra dovuto all'acqua da bere del posto).

Anche a Bagnarola c'erano i gosàrs (i gosàrs, venivano presi in giro, passandosi le dita della mano sul colletto della camicia).

Sempre contro i frazionisti di Rosa - tacciati da beoni - c'era il detto: Clinto fraulà nostran no'n ‘de (Nella località non c'era il vino clinto e neppure il vino di fragola, ma il nostrano sì. A questo punto s'imitava il suono delle campane del luogo, col caratteristico suono fesso, per umiliare i frazionisti, in quanto era sottinteso che non avevano il denaro che serviva per l'indispensabile rifusione).

Lugugnana: Chei de Lugugnane, i magna poc, ma i ridi tant.

Prodolone: Prodolon longo e stret, ogni porta l'è un poaret, ogni sun de ciampana, salta fora ‘na vedrana.

San Quirino: San Quirin, tira su che la vjot (Tira su la testa della vacca, in modo che possa vedere l'erba: ci si riferiva a quella del campanile, in quanto nei magredi - in certi periodi - non c'era proprio un filo d'erba verde).

Summaga di Portogruaro: Quei de Sumaga, i vien a tirar la paga. (Si erano creati la fama d'essere tutt'altro che lavoratori).

Tiezzo: Tiez bello, un prete solo: “Sior Piovan, el mandi via ‘na massera, el compri un capeàn”.

Tiez de la britule (gli uomini avevano sempre la roncola in tasca, anche come arma).

Cantilena: Villutta - Villotta - Pravisdomini e la Mota - Zut e vignut senza pissar 'na vota.

Corbolone di San Stino: Le femene de Corboòn, le sa dogar a la mora - le zoga a scopetòn, le bala col cul in fora.

Villotta di Chions: Villotta brusa Madone e brusa (copa) cristiani (si dice sia riferito a fatto di cronaca di oltre un secolo e mezzo fa).

Gleris di S.Vito: Gleris roba Madone (sembra che i parrocchiani abbiano scambiato, con quelli di Savorgnano, stremati per la fame, un sacco di fagioli per una statua - o un quadro - della Vergine in cattivo stato di conservazione).

Bogiòi di Gleris (non è chiaro il significato).

Carbona: La vacja Carbona ‘no l'è bona. (Un tempo la località era denominata Villa Bianchina. Vediamo perchè il nome ha subìto la variazione. Carbona è il nome che si dava alla vecchia vacca ossuta, non più in grado di generare, tenuta in vita per i lavori più pesanti, e questo nome venne attribuito da quelli di San Paolo di Morsano, per aver sentito due giovanissimi fratelli di Villa Bianchina litigare per spartirsi, appunto, un pezzo di carne d'una “carbona” macellata da quella comunità costituita da persone tutte parenti fra loro).

Concordia Sagittaria: Concuordia santa, zent briganta.

Scambio di cortesie tra Rauscedo e Domanins:

Domanins: Domanins ciaculins pantianatis e fora li culati (Domanins caccole di coniglio, pantegane e con fuori le chiappe), Domanins pantianat tic e tac l'omenat tal sac (Domanins pantegana, tic e tac l'uomo è nel sacco).

Rauscedo: Rosseit beif aseit magna ledan e tira la coda del ciàn (Rauscedo, bevi aceto, mangia letame e tira la coda del cane).

Una cantilena, in parte riepilogativa:

Crocs (teste dure) di Ramusiel - Baracòcui (pesche-noci gli stupidi) di Ramusiel - Turcs (discendenti dai turchi invasori degli anni 1477 e 1499) di Ciasarsa - Scussòns (maggiolini) di San Lurìnz - Morsàn da li àucis (Morsàn delle oche) - Codàrs de Tajet (codàrs perso, da cui l'avviso in chiesa) - Siètin, (Settimo di Cinto C.) non rubar - Tièz de la britule - Rosa cun la gosa (gozzo, per l'acqua) - Ligugnana mangià puc, ma ridi tant.

Concludiamo col vecchio consiglio, per star bene: acqua de le Torate, vin de Lison (bianco), vin de Pramajor (rosso).

Opere poco note di Vincenzo e Guido Cadorin nella destra Tagliamento

GIACOMO TASCA

La famiglia veneziana degli scultori e architetti Cadorin era originaria del Cadore come lasciò scritto Ettore Cadorin, figlio di Vincenzo, nelle sue “Note di un artista veneziano”. Egli attestò che la sua famiglia si era trapiantata a Venezia nella parrocchia di S. Maria Maggiore nei primi anni del Seicento. Attività tradizionale dei Cadorin erano la scultura e l'arte decorativa con l'intaglio e - nel Settecento - la doratura e pittura del legno analogamente ad altri artigiani e artisti di origine alpina, tedesca e olandese.

Vincenzo Cadorin (Venezia 1854-1925), seguace del Dupré ma aperto e raffinato artista animato da autentici slanci romantici, ebbe come diretto maestro di scultura all'Accademia di Belle Arti il Benvenuti e da allora continuò a coltivare sempre con i numerosi insegnanti dell'Accademia uno stretto rapporto di amicizia e sentimento di ammirazione in particolare con la scuola di Dal Zotto, maestro dello stile “verista” che Cadorin adottò fin dai primi anni del Novecento ma - come scrisse Marchiori - restando fedele di quel “vero al quale mirava con spirito antico e con la tenacia tradizionale dei suoi avi”. Trasmise questo fecondo rapporto con gli insegnanti dell'Accademia ai suoi figli Ettore e Romeo che furono a loro volta scultori, alla figlia Ida pittrice e all'ultimo degli undici figli, Guido, che affidò alla scuola di pittura di Cesare Laurenti.

Il primo successo Vincenzo Cadorin lo aveva colto a Roma con alcuni lavori in bronzo e in legno presentati ad una mostra collettiva nel 1893; era seguita la medaglia d'oro conquistata con un bellissimo nudo femminile intitolato Flora alla esposizione di Torino del 1884; due anni dopo eseguì le boiseries dello scalone della villa della regina di Sassonia a Dresda che andò distrutta nel bombardamento aereo del 1945, nel 1888 scolpì in avorio una Madonna per l'imperatrice di Germania moglie di Federico di Prussia; nel 1899 una sua scultura, la Primavera, un gesso bronzato esposto alla III Biennale d'Arte di Venezia, fu acquistato dalla regina Margherita di Savoia che da anni era diventata una sua fedele e convinta ammiratrice e gli aveva ordinato la decorazione della cappella privata di Roma (oggi queste opere si trovano nella chiesa di Sabaudia). Nel 1895 fu chiamato a Padova nella basilica di S. Antonio per modellare gli ornamenti ancora mancanti delle porte di bronzo e a completare l'altare di Donatello con il trono di legno dorato. Altri troni riccamente dorati e finemente intagliati furono tra le sue creazioni più gradite dal gusto popolare come quello della Madonna della Salute a Venezia, dono dei veneziani a Pio X (1908), quello della Madonna del Popolo di Verona (fig. 1) e quello scolpito per l'aula magna dell'Ateneo di Bucarest (1897).

Della figura fisica e del portamento di Vincenzo Cadorin ha scritto un vivace ritratto Giuseppe Marchiori: “…era alto un metro e ottantotto centimetri…con la barba rossiccia, le folte sopracciglia, magro, quasi ossuto, il saggio Cadorin appariva accigliato e laconico come gli artisti dell'epoca, parchi in fatto di teorie e pronti invece a parlare del “mestiere” tramandato di padre in figlio” e più avanti aggiungeva “leggendo le memorie scritte da lui si ha l'impressione che il tempo si sia fermato al Vasari”.

Nel 1910 il figlio Guido ne fece il ritratto (fig. 2) nella consueta posizione che il padre assumeva quando lavorava in camice bianco con la sgorbia ad un busto di legno con lo sguardo puntato sull'intaglio.

Con il passare degli anni, di fronte al mutare del gusto e dello stile artistico, Vincenzo Cadorin, pur restando coerente nel modo di sentire e di ragionare che gli era innato e che era il vero motivo dei suoi successi, avvertì la forza del nuovo che bussava alla porta del suo studio e così, quando il Liberty fece capolino a Venezia, non ebbe dubbi nell'accettarne il messaggio: di questa evoluzione sono prova i due corpi femminili e i rami vegetali scolpiti insieme per un mobile portafiori (fig. 3). L'importanza fondamentale che la natura nelle sue espressioni del mondo vegetale e della vita umana esercitò sull'animo e sul carattere di questo artista fu messa in risalto da L. Càllari nella edizione del 1900 del Thieme-Becker con queste parole: “…proveniente da uno studio approfondito delle migliori opere di intaglio del Rinascimento e del mondo delle forme vive della natura, ha cercato di indicare nuove strade dell'intaglio e dell'arte decorativa veneziana con una stilizzazione moderna e personale delle forme della natura liberamente scelte”.

Fu nel 1911 che Vincenzo Cadorin conobbe don Celso Costantini, nativo di Castions di Zoppola, che dal 2 Marzo 1901 era diventato vicario del Capitolo della Diocesi Concordiese per la parrocchia di Concordia Sagittaria. Quello che nel 1952 sarebbe diventato Cardinale di S. R. Chiesa dopo una vita avventurosa e intensamente vissuta tra Aquileia, Fiume nel periodo dannunziano, Pechino e Roma, aveva già fondato una Società degli Amici dell'Arte Cristiana e la omonima rivista - tuttora pubblicata - suscitando entusiasmo nella maggior parte del Clero e dell'Episcopato Italiano. Il Costantini aveva utilizzato i ritagli di tempo libero per “modellare qualche figura” come scrisse nelle sue memorie. Acquistò da Vincenzo Cadorin per la chiesa Cattedrale di Concordia “il simulacro della vergine. Egli mi diede qualche istruzione. Mi illusi di poter portare un contributo alla rinascita di quella cenerentola che è l'arte cristiana”. Nonostante i consigli di continuare a interessarsi di scultura, dopo aver lasciato opere sue di carattere sacro e profano a Concordia, a Portogruaro e nelle case di parenti e amici a Sesto al Reghena, San Vito al Tagliamento, Castions e a Murlis di Zoppola, don Costantini decise di smettere con la scultura ma mantenne vivi rapporti di amicizia con Vincenzo Cadorin.

Nomi di luogo e leggende nella Bassa friulana

BENVENUTO CASTELLARIN

Premessa

Sappiamo che la fantasia o l'immaginazione dell'uomo non ha praticamente limiti. La storia dell'uomo è costellata da racconti leggendari, fantastici. Prendiamo ad esempio le leggende epiche medievali che pur riferendosi a personaggi, luoghi, epoche e avvenimenti reali, contengono elementi fantastici presi anche dalle tradizioni orali. Dalla fantasia sono nate e sviluppate le fiabe, i romanzi. Non ci sono ambiti in cui la fantasia non sia stata evocata. Non sono esenti i nomi di luogo, ai quali, alle volte, vengono loro attribuite delle spiegazioni fantastiche con il supporto magari dell'idioma locale. E' il caso per il nostro territorio del latisanese di Teor: te adoro; di Chiarmacis (Teor): cjâr e macjs, carro e pertiche verticali dello stesso; di Sella (Rivignano): sêle, seglot, secchia, secchio; di Morsano al Tagliamento: môr san, muori sano; di Bando (luogo comune in più località): di bant, a gratis; di Latisana: tisane (tisana) o là ti sana; di Pertegada (Latisana): part teade, parte tagliata; del fiume Tagliamento: taglia e metti, oppure del torrente Cormor: al cor e al môr, corre e muore, l'elenco potrebbe continuare con molti altri esempi.

Nomi di luogo attribuiti al passaggio di Attila

Esistono anche dei nomi di luogo fantasiosi legati a fatti realmente accaduti o a dei personaggi storici realmente esistiti. E' il caso di Attila, il crudele e sanguinario capo degli Unni che nell'anno 452 d.C., giunse con le sue truppe in Friuli fin sotto le mura della città di Aquileia. Attila, vedendo lo splendore di questa città, che per grandezza era la nona città dell'Impero romano, la cinse d'assedio. La città che non era mai stata conquistata da nessuno, si preparò a sostenere anche quest'assedio. Dopo diverse settimane di attesa, poiché gli aquileiesi resistevano tenacemente ai loro assalti, Attila ordinò di togliere l'assedio e di andare a conquistare altre città. Proprio quando stava per partire vide una cicogna con i sui piccoli abbandonare la torre della città, Attila allora capì che gli aquileiesi erano senza viveri e sul punto di arrendersi. Allora egli ordinò di attaccare la città gli aquileiesi, stremati, non poterono opporsi ad un così grande esercito e dovettero soccombere. Attila, per il tempo che perse durante l'assedio era talmente infuriato che distrusse interamente la città e la depredò di tutti i suoi tesori.

Non contento di ciò, Attila nel dirigersi verso Concordia, se la prese anche con i piccoli villaggi. Si racconta, ad esempio, che arrivato nelle vicinanze di un villaggio della nostra zona lo distrusse lasciando intatto solo un palazzo, per questo fatto il paese sarà chiamato Palazzo Solo e, per dare credito alla leggenda a Palazzolo (dopo il 1871 Palazzolo dello Stella), si indica tuttora il palazzo risparmiato da Attila, chiamato appunto “Palazzo, o casa di Attila”: un rudere presso Duino è pure chiamato il “Palazzo di Attila”, perché sembra che il re lì vi abbia pernottato una notte).

Non soddisfatto, Attila dopo aver oltrepassato il fiume ora chiamato Stella, si diresse verso nord dove trovò un altro borgo: lì ruppe solo la riva di un piccolo argine. Per questo fatto il paese sarà poi chiamato Rivarotta.

La fama di Attila che distruggeva tutto quello che si trovava lungo il suo cammino era arrivata fino ai più remoti villaggi. Appena si spargeva la voce che Attila stava per arrivare, ognuno cercava un sicuro nascondiglio per potersi salvare. Così Attila, dopo aver lasciato il villaggio di Rivarotta, proseguì per quella strada incontrando un altro piccolo nucleo di case. Qui, al contrario, vi era rimasta coraggiosamente una famiglia composta di due vecchi genitori e una figlia, la quale, sfidando il crudele condottiero, si presentò sulla strada.

Attila rimase folgorato dalla sua bellezza e del suo coraggio, e subito le chiese di diventare sua sposa, in cambio avrebbe risparmiato la vita ai suoi genitori e la distruzione del villaggio. La giovane accettò e allora Attila pronunciò la celebre frase: «Per amore di questa giovane, in drio te lasso». Da questo fatto il paese prese il nome di Driolassa.

Non così fu la sorte di un altro vicino villaggio dove la soldataglia di Attila fece un vero sterminio lasciando intatto poco o niente. Per questo il paese prese il nome di Pôc e nie - Pocenia.

Arrivato che fu Attila presso le rive del fiume Tagliamento, si accorse che era in piena, e, vedendo questa gran massa di acqua, pensò di non avventurarsi ad attraversarlo con il tesoro razziato ad Aquileia ma di sotterrarlo per poi riprenderlo al ritorno.

Per ricordarsi il punto esatto lo sotterrò vicino all'ancona di Santa Sabida che si trova tuttora tra Ronchis e Fraforeano vicino l'argine del Tagliamento.

Le notizie delle grandi distruzioni operate da Attila in numerose città, indusse il papa, prima che Attila distruggesse anche Roma, ad andargli incontro per indurlo a fermarsi. Il papa riuscì nel suo intento, ma si afferma, che dopo quell'incontro Attila perse completamente la memoria, e quando ripassò un'altra volta il Tagliamento per ritornare in Ungheria, non si ricordò più dove aveva nascosto il tesoro. La notizia di questo tesoro nascosto si perpetuò nei secoli e indusse più di qualche persona a scavare nei pressi dell'ancona di Santa Sabida senza per altro trovare nemmeno una moneta o un gioiello d'oro dell'immenso tesoro di Attila.

Sempre a riguardo del tesoro di Attila a Marano è viva ancora la leggenda secondo cui il re degli Unni, dopo aver distrutto Aquileia, mentre transitava con il suo esercito nei pressi della laguna di Marano, vide un isolotto ben protetto dal mare e nascosto da una folta vegetazione, tanto che pensò che fosse il posto ideale per nascondervi il tesoro accumulato con razzie e saccheggi. L'isolotto, secondo alcune testimonianze orali, sarebbe quello denominato Bioni o Biuni (luogo ubicato a sud ovest di Marano). Questa leggenda si è forse radicata nella fantasia popolare, poiché nei suoi pressi sono stati rinvenuti molti reperti di epoca romana.

Il Territorio

In epoca romana, il territorio comunale del fundum Mucianum com'è noto, è stato attraversato dalla via consolare Annia, un'importante via di traffico stradale che lo collegava ad Aquileia e la via fluviale dell'Arvuncus/Revonchio non lontano dall'Anaxum/Stella. Inoltre, la natura geomorfologica ed edafica del suolo, ricco di limi ed argille, su cui si sviluppavano estese foreste di latifoglie, fecero del territorio una delle zone più produttive di materiale fittile dell'agro aquileiese.3

Le numerose fornaci infatti - attive già nel primo periodo di sviluppo della città romana - fornirono ad essa ed alle ville rustiche sparse sull'agro, i laterizi necessari per erigere le mura degli edifici e la loro copertura con tegulae. Il prodotto fittile finito, fu con tutta probabilità trasportato ad Aquileia sfruttando la via fluviale dell'Arvuncus e che presso la sua foce adiacente a quella dell'Anaxum (Portus Anaxum), seguiva verso est la direttrice lagunare per giungere alla foce dell'Alsa (Portus Alsa), per raggiungere infine Aquileia risalendo il fiume Natiso/Natissa.

I reperti fittili di superficie, numerosi e ricchi di scarti di lavorazione, raccolti a ridosso del tracciato stradale dell'Annia (sito MdT 005)4 e, nei pressi dell'attuale centro storico (sito MdT 007, MdT 008 e MdT 009), fanno ritenere con sufficiente certezza, che le fornaci produttive di laterizi con bollo impresso, fossero numerose e attive in loco.

Nel periodo di massimo sviluppo edilizio della città romana, l'attività delle locali fornaci, si sviluppò al punto di rendere necessario differenziare il prodotto mediante l'uso della stampigliatura dei bolli, già dagli inizi del I e forse dalla fine del II secolo a.C.5

La maggior parte di essi, pur tuttavia, rimane di difficile collocazione cronologica in quanto i marchi impressi sono di forma estremamente semplificata, privi di cartiglio, scritti su un'unica riga e senza indicazioni utili per una loro datazione.6 Per questo motivo, tuttora, la loro datazione può basarsi solo su un'analisi tipologica, paleografica e prosopografica. Nei primi anni '80 del Novecento però, un elemento nuovo e utile alla collocazione cronologica dei bolli avvenne con la scoperta del relitto di un'imbarcazione romana sul fondo del fiume Stella (Anaxum).7 Dal suo carico ricco di tegulae stampigliate con bollo in planta pedis si potè datare l'imbarcazione alla seconda metà del I secolo d.C. ma anche i bolli gentilizi delle gentes locali produttrici dei laterizi.

Nell'epigrafia lapidaria della città di Aquileia, trovano conferma alcune di queste, attestando così l'influenza che esse dovettero avere nel potere politico e nell'economia della città, dovuto anche a legami di parentela con i domini locali. Si ritiene che molte di queste gentes provenissero dal Centro Italia, nel momento della deduzione della città, trasferendo in loco l'attività già avviata nel luogo d'origine.8

I frammenti inediti

Uno dei tre bolli presentati in questo contributo, è stato rinvenuto poco a sud del centro storico di Muzzana nel sito MdT 009 Baroso, ed è da collocarsi cronologicamente in età tardo-repubblicana. Riporta stampigliato il bollo gentilizio C.ARATRI, con un nesso tra la lettera A e la T. Il frammento di tegolone pur lesionato da ripetuti contatti con i mezzi agricoli, conserva ancora leggibile la scritta “…RATRI”, a lettere capitali incavate e che ci permette così di identificarne il produttore.

Il confronto in questo caso, è fatto con i numerosi e simili frammenti di tegoloni bollati conservati presso il Museo Civico di Udine e provenienti dal sito MdT 005. Tutti i laterizi hanno il bollo libero, noto in quattro varianti differenziate esclusivamente dalla tipologia del punto diacritico.

San Paolo, san Polo intinerari devozionali nelle basse e non solo

ROBERTO TIRELLI

E' cosa abbastanza rara che il patronato di una chiesa e di una pieve, soprattutto, venga attribuito alla “Conversione di San Paolo” con festa nella ricorrenza liturgica del 25 gennaio. Nel Patriarcato di Aquileia due sono le pievi che hanno questo medesimo patrono: Mortegliano e San Polo di Piave.

Quest'ultima sino al 1818 è stata una della cinque pievi assegnate al Patriarca e poi all'Arcivescovo di Udine, pare ancora al tempo dei Longobardi, affinché potesse guadare in tutta sicurezza la Piave per raggiungere alcuni suoi domini spirituali e temporali nel resto dell'Italia settentrionale. E infatti sino al 1866 si chiamava San Polo del Patriarca.

Che cosa unisce Mortegliano a San Polo? Nello spazio geografico quasi a metà strada fra le due località troviamo San Paolo al Tagliamento, pure prossima al passaggio di un fiume. Mortegliano, però, non si chiama San Paolo né è vicina ad un importante corso d'acqua.

Evidentemente a noi oggi sfugge il nesso. Qualche studioso ha pensato che nei tre paesi nel profondo Medioevo ci fossero dei possedimenti del celebre monastero benedettino di Sankt Paul in Lavanthal, Carinzia, ma mentre per altre realtà ciò risulta per questi non vi sono tracce. Altri ancora hanno avanzato l'idea che le tre chiese abbiano avuto un unico fondatore, forse proprio un Patriarca del X-XI secolo votato alla devozione paolina. La Chiesa aquileiese, però, tramite San Marco è di tradizione petrina, ma non è da escludere che in un periodo di particolare crisi vi siano giunti dei missionari da Chiese ove invece la tradizione paolina era prevalente.

L'iconografia del santo di Tarso che lo vede portatore di spada, strumento non di offesa, ma di martirio, lo assimila ad altri santi molto popolari nella pianura quali san Giorgio, san Martino, san Michele. In tempi assai aspri la spada ha un valore simbolico molto evidente.

La spada e il libro, altro accessorio che accompagna l'apostolo come riferimento alle sue epistole, possono essere visti come richiamo alla missione del Patriarca (“pastorale e spada” nelle iconografie medievali). Il nodo da sciogliere, però, è il perché si celebri la conversione, ormai chiaramente collocata dalla memoria della Chiesa a fine gennaio come richiamo alla luce che apparve al persecutore Saulo sulla via di Damasco, luce che va crescendo di giorno in giorno dopo il solstizio d'inverno. E', però, una celebrazione di tutta la Chiesa e non soltanto di quella aquileiese.

Bisogna allora andare al significato di una data, arcano che noi uomini moderni non sappiamo interpretare, ma che, per gli uomini del Medioevo, era ben comprensibile.

San Polo, oltre che nell'omonima parrocchia di Venezia, si ritrova nel Friuli orientale a Monfalcone e denomina sia una località sia l'ospedale ed anche qui si può pensare ad un legame con l'acqua poiché poco distante esce dalle viscere della terra il Timavo.

Vi è certamente una linea di continuità nella Bassa friulana che unisce San Polo di Monfalcone, San Paolo di Mortegliano, san Paolo al Tagliamento e san Polo di Piave. E' il passaggio di un corso d'acqua che esige un cambio (come la conversione del santo), un andare da una riva all'altra. Forse è anche il segno di un itinerario di devozione o di pellegrinaggio come lo è la sequenza di chiese dedicate a San Giacomo oppure a San Martino. Vi è sempre sulla stessa linea un San Paolo anche in Slovenia nei pressi del passaggio più agevole delle Alpi orientali. Evidentemente il significato si è andato a perdere con la duplice rottura con il passato alla fine dello scisma dei Tre Capitoli e con l'applicazione del Concilio di Trento.

Pandora, Eva e il femminile. Miti di origine e la riflessione femminista*

(seconda e ultima parte)

CRISTINA BENIGNO

Una rivoluzione epistemologica: la riflessione femminista

Alcune considerazioni preliminari provenienti dall'ambito antropologico.

Il dato oggettivo della generica dualità biologica dell'umano funge solo da base su cui sono culturalmente costruiti: 1. i modelli dell'identità sessuale (cioè il maschile e il femminile per quella cultura); 2. i ruoli sociali rispettivi (l'uomo e la donna per quella cultura, ovviamente sempre in funzione del mantenimento del rapporto procreativo, rapporto imprescindibile pena l'estinzione del gruppo). Ovviamente culturale è il giudizio di valore che ogni gruppo sociale esprime su entrambi i punti precedenti.

L'identità sessuale non corrisponde obbligatoriamente alla morfologia dei corpi, è piuttosto una costruzione slegata dalla determinazione biologica e alcune società ammettono esplicitamente la possibilità di questa divergenza. Si conosce per esempio il caso degli Inuit, riportato da Héritier,71 che annulla ogni possibilità di fraintendimento sulla presunta naturalità delle determinazioni sessuali identitarie e sociali (i 2 punti visti sopra). Tra gli Inuit, popolazione delle zone artiche, l'identità sessuale non è determinata in funzione del sesso anatomico, ma in funzione del sesso dell'anima-nome reincarnatosi nel bambino/a. Avviene quindi che un bambino, morfologicamente maschio, venga cresciuto e considerato una femmina a causa della sua anima-nome femminile, ma questo solo fino alla pubertà. Giunto a questo momento del suo sviluppo deve assumere il ruolo corrispondente al sesso apparente, compiti sociali e di riproduzione, cioè il ruolo di maschio riproduttore e di uomo adulto Inuit. Questa assunzione avviene pur conservando per tutta la sua vita l'identità data dall'anima-nome, cioè in questo caso considerandosi una femmina.

L'esempio Inuit citato da Héritier72 mostra il primato del sistema eterosessuale che determina l'ordine finale dei ruoli, e sollecita l'attenzione su due punti importanti: il fatto che i confini tra i sessi sono costruiti (si parla di costruzione della differenza sessuale a partire da una corporeità solo parzialmente diversa), e la fragilità dei confini stessi, usualmente mantenuti attraverso molteplici strategie educative e repressive; confini che si mantengono sotto la protezione, diciamo così, di una considerazione naturalistica (esiste il maschio, il maschile e l'uomo).

Si conoscono anche casi in cui il centro della questione non è tanto la determinazione dell'identità sessuale (“essere” maschio, “essere” femmina), quanto la scelta del ruolo sociale. Per esempio presso gli Indiani delle Pianure e dell'Ovest Americano si ammette la possibilità che alcuni individui realizzino una “trasgressione sessuale del genere”: un ragazzo diventa donna sociale tramite travestimento e adozione di compiti e attitudini relative a questo sesso.73 Ugualmente una ragazza può diventare uomo sociale. Questi individui si possono sposare e lo fanno con persone del loro stesso sesso, ma di genere opposto: cioè una donna sociale può diventare una delle tante mogli di un uomo, mantenendo una logica di rapporto eterosessuale che copre ciò che per noi sarebbe un caso di omosessualità.

Da notare che qui il passaggio di ruolo non richiede la modificazione del corpo (chirurgia estetica, si veda il caso dei transgender), non tanto per problemi di assenza della tecnologia adeguata, quanto probabilmente perché ci troviamo entro un ambito simbolico differente dal nostro in cui il messaggio creazionista biblico veicola la distinzione netta e inderogabile dell'umano in due corpi, ognuno con il suo sesso, la sua identità sessuale e il suo ruolo ben preciso. Un modello binario in cui le determinazioni non sono mescolabili.

Cognome LUGNAN

MARIA TERESA CORSO

E' probabile che il cognome derivi dall'antico prediale d'origine latina Lugnan (G. Frau) che identifica la penisola di Lignano.

Il cognome Lugnan identifica una delle più antiche famiglie gradesi, un'antica famiglia della Bala d'Oro. Il Dandolo nella sua Chronicon Venetum cita fra le famiglie nobili i Lugnan che nel IX secolo si portarono a Rivoalto e a Venezia dove venne ascritta a quella nobiltà.

Altra ipotesi è che i Lugnan siano arrivati da Pirano o da Capodistria, presenti già nel XII sec. (oggi estinti).

Stemma

“Bandato d'argento e di rosso; col capo del primo caricato di una testa di drago rosso”.

I Lugnan a Marano

Lugnan Agostino, nato circa verso il 1730, confratello della scuola di Sant'Antonio abate, nel 1768 risulta essere capostipite maranese della famiglia Lugnan. Si sposò con Maria Ruffini, che premuore al marito nel 1773. Ebbero due figli: Giorgio nato verso il 1740, pubblico comandador sposato con Marianna Mirandola di Palazzolo, e Giambattista.

Questi erano gli effetti personali di Giorgio Lugnan: “Un paro di calzoni usati color di maron; Un Comesso ed un paro Bragoni di panno color violetto con buse, e bottoni d'oro quasi nuovi; Un paro Bragoni di Roè misto ed un Comesso di camelotto di setta verde con bottoni d'argento usatti; Un paro Calze di setta quasi nove; Un Capello usato; Un Baretton di veludo usatto; Un Codegugno di panno novo”. Giorgio e la sua sposa ricevettero alcuni beni patrimoniali in dote dal padre di lei: un pezzo di terra e Zorzi (Giorgio) acquistò a Palazzolo a fine Settecento in località San Lorenzo due pezzi di terra. Avranno poi un figlio: Zuanne.

L'altro figlio, Giambattista era nato nel 1756, di professione bottegaio, abitante in Borgo Sus, casa mapp. 3 nel 1811 (attuale casa eredi di Ivan Brocchetta) che sposò il 7.4.1800 Teresa Padoan, di Domenico, di professione pescatrice ma, rimasto vedovo, si maritò il 12.1.1813 (di 30 anni più vecchio) con Zentilin Maria Elisabetta, di 27 anni, la giovane vedova di Silvestro Ruffini, rimasta sola nel 1811. (Lei era figlia del resto, di Zentilin Giovanni e Marina Angelini, dunque nipote del notaio Angelini).

Il Giambattista ebbe quattro figli: Fiorina, Santa n.1790, Giorgio nato 1806 e Giovanni Battista.

La Fiorina Lugnan (detta Rositi) s'imparentò con la famiglia Raddi, una delle più facoltose a Marano, essendo stati incaricati di gestire il Fontico in fortezza. Sposò Antonio Raddi, di Domenico nel 1768 e nel 1782, Antonio chiese a Gio.Batta Lugnan, suo suocero, di fargli da pieggio (=garante) nella richiesta di ottenimento di cento ducati al Monte di Pietà di Palma.

Fiorina e Antonio che ereditarono la ‘casa sopra le mure' (mapp.114), ebbero R. Maria, n. 25.6.1786 e R. Agostino, studente in un collegio udinese. Nel carteggio Raddi-Lugnan (1790-91), conservato all'Archivio di Stato di Udine, si può desumere quale fosse la realtà economica in casa Lugnan: il figlio di Fiorina, Agostino, che doveva avere 15 anni nel 1790, da Udine, ogni tanto scriveva delle lettere ai suoi genitori che vivevano a Marano, le quali poi venivano recapitate nei diversi modi, uno era quello più tipico mediante carrozza a cavalli, trainata dal famiglio, garzone di casa Lugnan. Leggendole se ne deduce che a pensione Agostino stava dai Cautero e che nel tempo libero si recava a fare commissioni in città per conto dei genitori: dall'orologiaio, dal libraio, dal venditore di carni.

Dalle lettere si rileva poi che il pievano di S. Andrat, Pietro Pertolis conosceva le famiglie Vatta, Raddi, Angelini, Zaccaria. Inviava saluti a queste famiglie, alla signora Daria, alla signora Santa, alla cognata di Antonio e don Pertolis doveva conoscere bene la famiglia Lugnan, specialmente Fiorina se nelle lettere la chiama comadre (comare) e padrona, una sorta di riverenza del cicisbeo, riscontrabile nella storia letteraria veneziana di fine Settecento.

Lo zio di Agostino, Giovanni Battista, intrattiene con il nipote una fitta corrispondenza, di fatto egli fa l'ufficiale di stato civile dal 15.6.1806 al 1813.

Il nipote Agostino Raddi farà l'ufficiale di stato civile subito dopo, poichè gli succederà, ma per soli tre mesi: dal 1°.1.1841 al 25.3.1814. Agostino riuscì a comprare in Borgo Imperiale casa mapp. 127 oggi ristorante ‘Stella d'oro'.

Lo zio che oltre a fare lo scontro (lo scontro si può ritenere che fosse un moderno ‘direttore di banca', atto a sottoscrivere prestiti o approvarne l'estinzione, dopo aver sentito il Capitolo o Consiglio) delle scuole o confraternite si diletta a fare il letterato e lascia una incompleta poesia nella copertina del registro degli Incanti (APM), un sonetto di pariniana memoria, composta da 14 versi: “Donna che bella sia, e che senza meriti o savezzi…con i suoi… a vostri salotti/che sia docile ingegno e suo…./delli servitori….fatti…”.

Giovanni Battista sposò Nicoletta nel 1781, ebbero Maria nel 1824, sposata nel 1845 con Regeni Pietro di Angelo e Angela, dai quali nacquero tre figli: Francesco nel 1857, Battistina nel 1850 e una creatura morta nel 1859.

Nel 1779 Zuanne, figlio di Giorgio o Zorzi assieme a Cargnello di Palazzolo e il servo di casa Angelini furono testi per il notaio Bertoli di Palazzolo. D'altronde i contatti con la vicina Palazzolo erano piuttosto frequenti da parte dei locali: chi teneva bestiame in soccida, chi acquistava manzi con garanzia fornita dal pieggio, chi a Palazzolo si sposava e dotava la figliola di un pezzo di terra. Il 26.2.1780 i coniugi di Palazzolo Giovanni e Caterina Mirandola donano alla figlia sposata con Lugnan Giorgio un pezzo di terra in dote.

Nell'ultimo ventennio del Settecento le donne Mirandola sposate a Marano con altrettanti giovani del posto sono tre: Marianna, Angela e Natalina, una con Lugnan, un'altra con Vatta, altra ancora con Raddi e tutti e tre sono ottimi partiti dal punto di vista economico. Infatti sono tre famiglie facoltose quelle appena citate, dotate di un cospicuo patrimonio immobiliare, non solo, commerciano in bestiame e vino con la vicina Istria e si accaparrano appalti per la vendita in fortezza di olii, vino, grano.

Si viarzin lis scuelis

DON GIOVANNI SCHIFF

La dottoressa Elvia Perosa Ganzerli, in ricordo del suo passato scolastico (prima maestra e poi direttrice didattica) ci propone la composizione “Si viarzin lis scuelis” di don Giovanni Schiff (Pre' Zaneto) sacerdote, poeta popolare (Porpetto 17.1.1872 - Percoto 4.7.1947), il cui contenuto, ironico e pungente, riporta ad un'epoca trascorsa realmente dalla Scuola italiana. La poesia è stata ripresa da: “Poesiis in furlan”, ultima edizione, Arti Grafiche Friulane, Udine 1977.

- Su mostros, viat a scuele;

no la finiso mai

di rondolâsi chenti?

Avanti… folc-che-us-trai!

- No sèso sglonfs avonde

di lat e di fujazze?

- Hai finît dut jò, mame…

- Cjò…, cjape un'altre cjazze…

Se ti ven là, mostricje…

- Ve', Gjgj mi sbelèe

- Mi spude, mi pizighe…

- Mi nizze la cjadrèe…

- Se mi ven su la pìtime

us moli un furnigot…

- Mangià, jò mame, scuete…

- Sètu ancje tu dismòt?

- Jò no vuei formadi…

- Mamute, a mi cicìn.

- Se no tasês, brus lùdros,

us tiri el fressorìn.

- E jo no voi a scuele.

- No fâmi intosseà!...

- Mi à dit il pai c'o vadi

te braide a vendemà.

- To pari al à une ras'cje:

no sâl che il podestât

nus fâs la multe?

- Jò, mame, soi malât…

- No par mangià galere!

Jò sberli e no mi zove:

frutûs spietàit che us cuinzi

cul mani de la scove!

- Jò côr… Ancje jò, mame.

- Mars sûbit e di corse.