la bassa/90

anno XLVII n. 90, giugno 2025

Estratti di

articoli e saggi

della nostra rivista

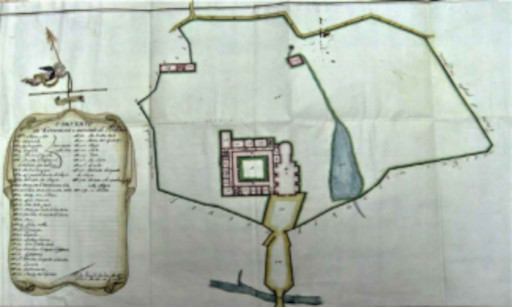

In copertina:

Particolare della carta

Fori Iulii accurata descriptio

dal “Theatrum Orbis Terarum”

di Abraham Ortelius (1527 - 1598)

Anversa 1573

1° maggio 1945. Una rara fotografia che immortala il passaggio dei carri armati alleati attraverso la passarella sul Tagliamento di Latisanotta.

Sommario

- ROBERTO TIRELLI

Editoriale - ENRICO FANTIN

Nell’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale - CARMELA DE CARO

Storie di Conventi, porte e ponti su “La roggia dei Mulini” di Pordenone - ROBERTO TIRELLI

Requiem Sine Nomine - MARCO SICURO

Il Conte Leonardo di Gorizia - Tirolo e la “questione di Latisana”. - VALERIO FORMENTINI

La presentazione al Tempio di Ronchis, opera del gemonese Giovan Battista Tiani - VITTORIA PIZZOLITTO

“…tuo figlio Franco” – Diario dall’Argentina (1950-53) - ENRICO FANTIN

La Chiesa Parrocchiale di Pertegada 1934-2024 I suoi primi novant’anni. - ENRICO FANTIN

Una gradita visita all’antica Terra dei suoi Avi della dinastia del Doge Andrea Vendramin - RENZO CASASOLA

I nobili Elti-Zignoni di Muzzana del Turgnano - Fides ac Virtus - ROBERTO TIRELLI

La percezione dei confini nella Bassa friulana - BENVENUTO CASTELLARIN

L’Asilo Infantile – Scuola dell’Infanzia di Ronchis compie cent’anni - GIANDOMENICO ZANDERIGO ROSOLO

Alle sorgenti del nostro fiume: il Tagliamento. - ROBERTO TIRELLI

Sacre spine, verghette ferre, bombe e terre in Friulu: gli Zignoni di Muzzana. - ENRICO FANTIN

NIKOLAJEWKA: per non dimenticare le vittime della campagna di Russia - BENVENUTO CASTELLARIN

Go! 2025 – Nova Gorica – Gorizia e …Ronchis. - ENRICO FANTIN

Il restauro dell’antica ancona di Santa Sabida a Gorgo di Latisana - FRANCA GROSSO

Alviero Negro e il suo teatro - BENVENUTO CASTELLARIN

Una questione di quartese tra le parrocchie di Ariis e Pocenia

Friuli oppure Veneto Orientale: ci si decida a quel che si vuol essere

Roberto Tirelli

EDITORIALE

Il recente Congresso della Società Filologica Friulana a Concordia con il relativo volume “Concuardie” può aver dato l’illusione, confermata anche dalla grande affluenza di partecipanti, che l’appartenenza del Portogruarese al Friuli per ancora molti sia un dato di fatto.

Non è così, però. Ad una riunione indetta dalla stessa Filologica in quel di Udine per un progetto europeo tre primi cittadini di Comuni “friulanissimi” si sono presentati come esponenti del Veneto orientale. A ciò si aggiunga il fatto che creare e finanziare un “fogolar furlan” su un territorio “friulano” appare pure una contraddizione, ma nelle sedi auliche della marilenghe si fa finta di nulla.

E allora ci chiediamo che cosa ci sta a fare “la bassa” in trincea nella Destra Tagliamento per difendere la friulanità? Forse che non abbia un destino simile a quello del soldato giapponese che continuava a combattere disperso su una isoletta del Pacifico? O siamo come quel cavaliere che non se n’era accorto e già morto continuava a combattere?

Impressione la nostra avvallata dal fatto che la Commissione competente per le minoranze linguistiche del Consiglio regionale veneto ha sentito tutti tranne “la bassa”. Fatte le giustificate rimostranze la presidente di tale consesso mi ha risposto che in audizione chiamano chi vogliono.

A ciò si aggiunga una fondazione locale che per darci un aiuto su un progetto pretendeva prima un versamento preliminare a suo favore di quel che avremmo speso e non come tutti fanno a rendiconto e con le pezze giustificative.

Di fronte a questa situazione chiediamo a chi di dovere nella Destra Tagliamento che decidano nel campo culturale, che grazie a Dio è ancora a libera scelta, da che parte stare: se considerarsi friulani o veneti, se continuare a considerarsi storicamente legati al Friuli o legati ad altro. E alla Regione Veneto chiediamo di essere riconosciuti come operatori culturali sul suo territorio amministrativo, perché il pluralismo arricchisce, mentre l’omogeneizzazione impoverisce.

Se vogliamo salvaguardare davvero la friulanità nel Portogruarese non possiamo essere lasciati da soli e senza sostegno a batterci per una qualificata politica culturale se attorno a noi si fa il deserto.

E DALL’ALTRA PARTE LA PROVINCIA DELLA BASSA

Quando c’era non piaceva a nessuno e adesso tutti la vogliono resuscitare. Si tratta della Provincia ed anche la “Bassa” ne vuole una con capoluogo Monfalcone. Staremo a vedere.

Nell’80° anniversario della fine della seconda guerra mondiale 25 aprile - I° maggio 1945: Ultimi combattimenti alle foci del Tagliamento prima della liberazione del Friuli e la resa dell’esercito del Terzo Reich.

Enrico Fantin

Il 24 aprile gli alleati superarono il Po, e il 25 aprile 1945 i soldati tedeschi e della Repubblica di Salò cominciarono a ritirarsi da Milano e da Torino, dove la popolazione si era ribellata e iniziarono ad arrivare i partigiani, con un coordinamento pianificato. A Milano era stato proclamato, a partire dalla mattina del giorno precedente, uno sciopero generale, annunciato alla radio “Milano Libera” da Sandro Pertini, futuro presidente della Repubblica, allora partigiano e membro del Comitato di Liberazione Nazionale. Le fabbriche vennero occupate e presidiate e la tipografia del Corriere della Sera fu usata per stampare i primi fogli che annunciavano la vittoria.

Con la festa della Liberazione si celebra la fine del regime fascista, dell’occupazione nazista in Italia e della Seconda guerra mondiale, simbolicamente indicata al 25 aprile 1945. È ufficialmente una delle festività civili della Repubblica italiana, e la data del 25 aprile venne stabilita nel 1949: fu scelta convenzionalmente perché fu il giorno della liberazione da parte dei partigiani delle città di Milano e Torino, ma la guerra continuò per qualche giorno ancora, fino ai primi giorni di maggio.

Il Friuli venne liberato il 1° maggio 1945 con l’arrivo degli Alleati. Ripercorriamo quei tragici giorni, dai diari e dalle testimonianze di alcuni protagonisti di allora, che hanno offerto i loro ricordi alla storia del nostro territorio. Giorni che sono stati anche giorni epici, giorni liberatori per il Friuli e per la fine di una guerra durata per l’Italia quattro anni.

Vediamo la cronistoria di quei giorni molto importanti tratti dagli appunti del diario del comandante della “Osoppo” di Latisana, Mario Peloso Gaspari “Callegaris”.

Il 26 aprile 1945 veniva dato il segnale della lotta aperta e trovava gli uomini del battaglione pronti ad ogni evenienza. In stretta collaborazione con i reparti della Brigata S. Marcuzzi (Montes) procedevano al disarmo di vari elementi della “SS” Tedeschi che precedentemente erano stati impegnati in sanguinosi combattimenti in località Gorgo di Latisana e Pertegada dove il battaglione ebbe a lamentare la perdita di alcuni compagni.

Infatti, il giorno 27 aprile, alle ore 16, avuti contatti col comandante della Brigata “S. Marcuzzi” della Garibaldi, sotto il comando del maggiore Ezio Pallonara, comandante in capo Militare, era stato ottenuto il pieno accordo sul modo di operare. Compito del battaglione Basso Tagliamento era quello di difendere e quindi salvaguardare la passerella di Latisanotta, costruita dai tedeschi con l’organizzazione della Todt, unico passaggio del Tagliamento nella zona della Bassa e che dette pochi giorni la possibilità alle Truppe Alleate di portarsi nella zona del Friuli con celerità, altro punto importante era quello di presidiare eventuali guadi del Tagliamento in prossimità di Bevazzana, dove si sapeva che diverse motozattere tedesche erano ancora in piena efficienza.

Il comandante militare predisponeva inoltre un piano che avrebbe portato alla difesa della riva sinistra del Tagliamento, da Ronchis sino a Punta Tagliamento e proseguendo per la costa Adriatica, fino a Porto Lignano.

Per causa di una errata interpretazione di un messaggio via radio, prima dell’attuazione del piano, i patrioti della Osoppo Garibaldi di Lignano iniziarono il disarmo dei tedeschi.

Il giorno 28 aprile veniva quasi completato e le forze patriottiche insorgevano a Pertegada e Gorgo, ed è proprio a Gorgo che le forze partigiani della Garibaldi Friuli, Brg. “Marcuzzi”, in un durissimo scontro a fuoco con le forze tedesche, in una lotta impari, ebbero una perdita di vite umane gravissima. Nove valorosi partigiani quel giorno rimasero uccisi: Camillato Raffaele anni 20, Fabbroni Duilio anni 39, Gigante Guglielmo anni 19, Mauro Giuseppe anni 19, Moro Bruno anni 15, Pizzoni Angelo anni 20, Stival Marco anni 28, Trevisan Giovanni anni, 15 e Urban Antonio anni 26. (da ultime informazioni date da un fratello: Urban Antonio è stato ferito gravemente il 28 aprile a Lignano durante uno scontro con soldati tedeschi e non a Gorgo, in seguito deceduto il 2 maggio 1945.)

La difesa di Lignano e Bevazzana era stata intanto organizzata completamente. La stessa mattina, si provvedeva immediatamente a darne avviso e ordine di portarsi a sud di Bevazzana. Difatti la Finanza, in perfetto ordine, quasi al completo con le sue armi leggere e pesanti, iniziava la marcia verso Gorgo; i tedeschi la sorpresero e s’iniziò una prima resistenza unitamente ad un plotone ed ai patrioti. Veniva ordinato il ripiegamento e così i tedeschi desisterono anche loro all’attacco e si ritirarono.

A Bevazzana, intanto, una motozattera tedesca, navigando lungo il canale, tentava di sorprendere un nostro reparto. S’imponeva con i suoi uomini all’attacco il Brigadiere della Finanza Costa Placido, patriota Osovano, il quale combatté eroicamente dando prova di elevati sentimenti di amor patrio e di spiccate qualità militari. A combattimento quasi ultimato e per chiedere la resa, il Costa si alzava dalla sua postazione.

I tedeschi, da parte loro, con bandiera bianca e mani alzate fingendo cenni di resa, azionarono repentinamente con i piedi il meccanismo automatico della mitragliatrice esplodendo una raffica micidiale che falciò in modo beffardo e traditore l’eroico militare.

Si concludeva in modo tragico la serie di combattimenti per quel giorno.

La situazione intanto si era normalizzata in tutta la zona dove operava il battaglione Osoppo; i tedeschi si erano ritirati lasciando libero il campo. Pertanto i patrioti si concentrarono a difendere la passerella di Latisanotta, punto strategico e vitale in quanto ché unico passaggio rimasto efficiente sul basso Tagliamento. Si istituirono postazioni di armi automatiche e si rinforzò la stessa passerella con blocchi di cemento e legname, garantendo così la sicurezza di quel passaggio.

Le truppe alleate, infatti, l’attraversarono il primo maggio, alle ore 7,15 circa, accolte festosamente da tutti.

Al comando inglese, ivi instauratesi, venivano fornite tutte le indicazioni che esigevano immediato provvedimento militare, come per lo sbarco di forti contingenti tedeschi presunto per il 2 maggio a Punta Tagliamento.

Infatti, come previsto, il 2 maggio approdarono a Punta Tagliamento una trentina di imbarcazioni tedesche.

La voce si era sparsa in un baleno a Latisana. Il Comandante della Osoppo di Latisana, Mario Peloso Gaspari, (nome di battaglia “Callegaris”) si doveva portare a Lignano e un mezzo di trasporto era difficile trovarlo. Fortunatamente passava Angelo Colautto “Crochigna” in sella ad una motocicletta che si mise subito a disposizione del Peloso Gaspari.

Si diressero verso l’ospizio di Lignano dove era anche guardiano certo Abramo, gregario osovano; si portarono sopra una torretta da dove si controllava tutta la zona e per farsi coraggio anche una mitragliatrice.

Da quella torretta constatarono che per un buon miglio entro il mare, all’altezza delle foci del Tagliamento, erano ancorate un buon numero di imbarcazioni di medio tonnellaggio. I militari, qualche migliaio, in parte sbarcati sulla spiaggia, non avevano, almeno così sembrava loro, la voglia o l’intenzione di combattere, facevano pulizie e a bordo avevano sicuramente parecchi feriti ed anche dei morti. Si seppe poi che erano fuggiti da territori sloveni e sicuramente avevano preferito avere a che fare con i comandi anglo-americani, che non darsi prigionieri a Tito.

S. Michele al Tagliamento 1945. Arrivo delle forze alleate. La prima colonna di carri armati inglese sosta a ridosso dell’argine a San Giorgio. I soldati (neozelandesi) ne approfittano per bere un te. (Foto G. Ambrosio)

S. Michele al Tagliamento 1945. Arrivo delle forze alleate. La prima colonna di carri armati inglese sosta a ridosso dell’argine a San Giorgio. I soldati (neozelandesi) ne approfittano per bere un te. (Foto G. Ambrosio)Storie di conventi, porte e ponti su “la roggia dei mulini” di Pordenone “castello e terra murata, circondati dal fiume Noncello” (Sanudo).

Carmela De Caro

Convento dei Domenicani Osservanti

Convento dei Domenicani OsservantiLe poche note utili inserite a contestualizzare il nostro argomento, rendono più comprensive le cause che portarono alla soppressione degli ordini religiosi a Pordenone nel 1700: di questi andremo a parlare nel nostro approfondimento. Così ricordiamo che il 2 dicembre 1805 la terza coalizione antinapoleonica fu defini- tivamente sconfitta dalle truppe francesi nella battaglia di Austerlitz. Poco tempo dopo, il giorno 26 dello stesso mese, Napoleone e l’imperatore Francesco I d’Austria firmarono la Pace di Presburgo e Venezia e il Veneto, rientrando nell’orbita francese, diventarono parte integrante del Regno d’Italia. Sotto la potestà del viceré Eugenio di Beauharnais, Venezia si apprestava ad affrontare uno dei periodi chiave della propria storia politica e urbana; l’arrivo straniero scosse nel profondo il clima di torpore che avvolgeva la città costringendola a confrontarsi con il resto dell’Italia e dell’Europa e a compararsi con l’operatività dei nuovi organismi nonostante la sua posizione geograficamilitare invidiabile e strategica e l’enorme carico di storia e di arte che possedeva.

Nel 1805 un decreto napoleonico ordinava la confisca di conventi e monasteri in tutto il Regno d’Italia; Venezia ne fu particolarmente colpita. Il nuovo ordine mirava non solo a creare spazi e rendite imponenti per la Francia ma, anche a ridefinire gli assetti urbani e il “nuovo” rapporto religione/città (Concina1995, 297).

Nel luglio 1806 il Viceré Eugenio dispose la soppressione di conventi e monasteri in tutti i dipartimenti veneti ordinando la concentrazione degli Ordini maschili e femminili in edifici prestabiliti lasciando liberi gli altri per usi civili e militari senza alcuna distinzione se gli stessi fossero di pertinenza patriarcale o marciana (di Venezia). Così, in laguna e nelle dipendenze, furono soppressi ben 18 monasteri.

Uno sguardo a Pordenone e alle sue “case pictae”.

Nel 1483 lo storico veneziano Marin Sanudo nella sua opera “Itinerari nelle provincie venete” scriveva di Pordenone: “Pordenone è uno Castello de la Patria di Friul di l’imperador in mezzo di tutti lochi de la Signoria nostra…; et Pordenon è bellissimo, pieno di caxe con una strada molto longa, si intra per una porta et si ensse per l’altra; va in longo…” Si, va in longo! Nata così, ha continuato a svilupparsi “in longo” fin quasi alla nostra epoca! La città e la sua storia è cresciuta nel rapporto città-porto sul Noncello. L’abitato sviluppatosi prima attorno alla chiesa di San Marco, si è allungato poi sino alla “Porta de sora” o “Trevisana” o “della Bossina” (Il nome “Bossina” derivava dal fatto che nei pressi vivevano le famiglie dei bosniaci (Bosnia- Bossina) arrivate a Pordenone per lavorare la lana) già a partire dal me- dioevo, sulla sua riva destra e in posizione più elevata e difesa, perché, per quanto piccolo, il fiume Noncello che la costeggia, rimaneva imprevedibile. A destra, poi, scorrevano ricche e veloci rogge necessarie per ogni attività lavorativa. Pordenone “castello e terra murata, circondati dal fiume Noncello”, (Sanudo), mura di cui rimangono solo frammenti: Il Municipio, il Duomo col suo campanile furono il cuore della città; da loro partiva la strada principale, la “Contrada Maggiore”, oggi corso Vittorio Emanuele II affiancata dai palazzi delle famiglie “maggiori” appunto che si presentavano coloratissimi (case pictae) come rivelano i restauri. E dalla “Contrada” si dipartivano i vicoli con le case del popolo, le chiese e i conventi. Maggiori spazi si aprivano verso piazza Castello, oggi Piazza della Motta, anch’essa all’interno delle mura lungo le quali vi erano ben 18 torri e alcune porte tra cui: la porta “de Sora” e “de Sotto” detta anche “Porta Furlana” e le porte che si aprivano verso il Convento dei Cappuccini e verso il Convento dei Domenicani. Ve n’erano anche altre ma più piccole. Accenniamo anche al Borgo di San Giovanni, odierno Corso Garibaldi, coi suoi palazzi importanti e case, officine e botteghe artigiane già molto popolato se nel 1588 si pensò di costruirvi la seconda parrocchia, quella di S. Giorgio. Altro borgo di una certa importanza fu “Borgo Colonna” per la sua caratteristica colonna posta al centro di più strade e poi più borghi posti all’esterno delle mura.

Requiem Sine Nomine

Roberto Tirelli

I necrologi e i “coccodrilli” che li accompagnano seguono sempre le regole del “de mortuis nihil nisi bene” con le conseguenze di offrirci del defunto una immagine non veritiera. Questo ricordo è senza nome altrimenti anch’io sarei costretto a dire quel che si è già letto e non quel che forse l’interessato vorrebbe sentire.

“Brutta cosa nascer poveri” - l’osservazione manzoniana si potrebbe dire anche in questo caso quando si è nati in un paese dove le divisioni sociali erano un tempo ben marcate fra le famiglie.

Ancor peggio se si nasce con un soprannome ingiurioso e figlio di un padre che fa un mestiere umile e già allora desueto.

Destinato all’ingresso nel mondo del lavoro dopo la quinta elementare veniva però preparato da una maestra severa ed onesta a non essere un ignorante anche in una presumibile umile occupazione. Avviene però il “miracolo”: la scuola media unica aperta per tutti. Ben preparato l’affronta in modo brillante cosicché sarebbe stato un peccato non proseguire gli studi.

Un lontano parente sacerdote gli offre l’opportunità di entrare in seminario, ma dopo un mese s’accorge che non fa per lui ed entra in una scuola pubblica cittadina. “ Remate e vivrete” diceva nel film Ben Hur il personaggio di Arrio ai galeotti, ma lui non ce la faceva ed annegò.

Un po’ alla volta con sacrificio riemerse. Grazie all’iscrizione ad un partito e, forse, al conoscere qualche segreto di personaggi in carriera, riemerse, trovando un impiego pubblico.

Non gli poterà bastare perché come altri incominciò a desiderare potere e gloria anche per cancellare l’immagine negativa che l’accompagnava. Incominciò ad apparire sul quotidiano locale perché ci furono anni nei quali solo coloro che vi esibivano la fotografia erano considerati degni di fama e di contare qualcosa.

Per il potere e la gloria, però non bastava costruirsi una fama, era necessario anche il denaro. Ciò lo rese facilmente ricattabile. E finì all’inferno, ancor peggiore, per una seconda volta. Non importava che certe pratiche le facessero tutti: a lui non le si perdonarono.

Nonostante in qualche modo ne sia uscito è lì iniziato a morire perché amici e nemici, anche se non lo dicevano, pensavano sempre la stessa cosa.

Più che elogi chiaramente ipocriti gli sarebbe giovato l’oblio, quello che è un destino comune e non fa differenze. Riposi in pace.

Il Conte Leonardo di Gorizia - Tirolo e la “questione di Latisana”.

Marco Sicuro

1. La “questione” di Latisana

Sebbene le fonti storiche e le testimonianze archeologiche attestino tracce di antropizzazione assai più antiche per l’area della Bassa Friulana occidentale e tiliaventina, Latisana emerge dalle nebbie del tempo a partire dall’XI secolo, quando in un documento relativo all’Abbazia benedettina bavarese di Michaelbeuern, fra i testimoni, viene citato un tal miles, ossia cavaliere, Marquardo de Lanthesana. La storia di questo centro abitato, ricordato come portus fluviale dal XIII secolo, risulta strettamente legata a quella dei conti di Gorizia, signori di vasti possedimenti in Carinzia, in Tirolo, sul Carso, in Slovenia, in Istria e nel Friuli 2 , sebbene su quest’ultimo territorio vigesse l’eminente sovranità dei Patriarchi aquileiesi, sancita “de iure” dal noto diploma enriciano del 3 aprile 1077.

Sul ruolo che i conti goriziani esercitavano entro i confini del Principato ecclesiastico aquileiese sono stati versati fiumi di inchiostro. Come avvocati della diocesi di Aquileia, i conti vantavano numerosi privilegi che li ponevano in una condizione di superiorità giuridica, feudale e signorile nei confronti di qualunque altro casato aristocratico della zona, rendendoli degli interlocutori imprescindibili per tutte quelle famiglie nobili che si trovavano in rotta di collisione con l’autorità dei presuli aquileiesi

Particolare del cenotafio del conte Leonardo, custodito nella chiesa di St. Andrä a Lienz (XVI secolo)

Particolare del cenotafio del conte Leonardo, custodito nella chiesa di St. Andrä a Lienz (XVI secolo)Come i conti di Gorizia siano giunti in possesso di Latisana è faccenda più delicata, alla quale diversi storici hanno cercato di dare una risposta, talvolta giungendo a conclusioni del tutto diverse pur partendo dall’analisi delle medesime fonti. Carlo Guido Mor riteneva che Latisana facesse parte di quei feudi che i patriarchi aquileiesi avevano concesso ai loro avvocati ancor prima che l’ambita carica passasse in mano ai domini goriziani. Tale tesi è stata a lungo ripresa dalla storiografia fino a essere recentemente divenuta oggetto di dibattito fra due studiosi come Enrico Fameli e Sergio Zamperetti. Entrambi hanno basato i loro lavori di ricerca su un’ampia messe di studi specifici sul feudalesimo, nonché sulle concezioni dei giuristi veneziani in materia di feudi, ma le loro conclusioni risultano differenti. Enrico Fameli ha sostenuto la tesi di Mor, mostrando come i Veneziani abbiano sempre cercato di far valere i loro diritti e la loro sovranità territoriale sui feudi che i conti di Gorizia detenevano dalla Chiesa aquileiese, grazie all’investitura che quest’ultimi ricevettero dal doge Francesco Foscari in piazza San Marco nel 1424 6 . Zamperetti, dall’altra parte, ha sottolineato come tutte le azioni di governo dei conti su Latisana siano state operate in virtù di una loro sovranità diretta e non mediata, nonostante l’investitura del 1424, la quale non specificava quali fossero questi antichi feudi patriarcali.

La storiografia è concorde nel riconoscere che Venezia, in più di un’occasione, abbia abusato della sua autorità scavalcando i diritti feudali e signorili dei conti, i quali, lo ricordiamo, all’epoca erano anche Reichsfürsten, ossia “Principi” dell’Impero 9 . Uno di questi abusi si ebbe con la costruzione della fortezza di Gradisca su territorio comitale, in funzione antiturca 10 . Un secondo episodio noto è quello appunto di Latisana, quando Venezia appoggiò la famiglia Vendramin contro i conti per il possesso della città portuale 11 . Infine, un altro episodio è legato ai tentativi veneziani di corruzione del cavaliere Virgil von Graben, capitano di Gorizia e consigliere comitale, per convincerlo a cedere il castello e la contea una volta morto l’anziano e malaticcio conte Leonardo.

La Presentazione al Tempio di Ronchis opera del pittore gemonese Giovan Battista Tiani

Valerio Formentini

Grazie ad un recente saggio di Vieri Dei Rossi, pubblicato su “Memorie storiche forogiuliesi”, la pala dell’altar maggiore della chiesa parrocchiale di Ronchis, raffigurante la Presentazione di Gesù al Tempio, sembra aver finalmente trovato una precisa collocazione nel panorama artistico friulano.

Lo studio ha preso in esame, tra molte altre del territorio friulano, quest’opera finora riportata solo nella pubblicistica locale 2 , per ricondurla alla produzione del pittore tardomanierista gemonese Giovanni Battista Tiani (1671-1737). artista piuttosto trascurato dalla storiografia artistica friulana, al quale sono stati dedicati in passato solo pochi cenni e riscoperto grazie ai recuperi seguiti al terremoto del 1976.

Della sua formazione poco si conosce se non un ipotetico apprendistato presso la bottega gemonese del pittore svizzero Melchiorre Widmar (? – Gemona, 1706), apprendistato suffragato del resto da molte assonanze stilistiche nelle opere di entrambi.

Ci piace riprodurre sulla nostra Rivista, al fine di favorire una più ampia condivisione delle conclusioni dell’Autore, quanto riportato nel saggio a proposito della tela roncolina. Così Dei Rossi descrive l’opera:

Di notevole qualità è la pala individuata nella parrocchiale di Sant’Andrea a Ronchis. Collocata sull’altar maggiore e restaurata in anni recenti, raffigura la Presentazione di Gesù al tempio. L’affollatissima composizione è organizzata su due registri: in primo piano è collocata l’offerta delle colombe da parte di alcuni giovinetti, mentre nella parte superiore vengono raffigurati Giuseppe, Maria e il Sommo Sacerdote con il Bambino, attorniati da cerofori e astanti, con alle spalle uno scorcio architettonico. Le figure della Vergine e di Giuseppe coincidono con quelle eseguite nella pala a Ragogna, delle quali vengono riproposte fisionomie e cromia delle vesti.

Anche i volti del sacerdote e degli altri personaggi maschili rientrano nel repertorio del pittore, caratterizzati e segnati nelle espressioni. Di particolare interesse risultano la figura femminile in primo piano con l’elaborata acconciatura – che richiama quella già osservata nella Deposizione e nella Samaritana al pozzo a Gemona – e il fanciullo che regge il cesto con le colombe dai tipici, ben descritti, boccoli. La vivace tavolozza e i contrasti cromatici rendono l’opera molto gradevole. A ulteriore sostegno della proposta attributiva si rileva che la pala parrebbe parzialmente tratta dall’opera di analogo soggetto realizzata dal Widmar per il Santuario di S. Antonio a Gemona. Si osservano infatti similitudini nelle figure, quali la profetessa Anna – che nella pala di Tiani indica Gesù, mentre in quella del Widmar è seduta sulla destra reggente un cartiglio – i cerofori e l’offerente in primo piano.

La composizione del gemonese risulta invertita specularmente rispetto a quella del Widmar, quindi potrebbe ipotizzarsi anche una derivazione delle due opere da una comune stampa.

Vieri Dei Rossi porta a sostegno delle sue tesi attributive anche una particolare tecnica adottata dal Tiani, l’espediente pittorico cioè del punto di biacca inserito nella pupilla, che il gemonese utilizza quasi sempre negli occhi dei suoi Santi, oltre ai consueti boccoli degli angioletti che ritroviamo nel bimbo offerente le colombe.

Fino a qui per quanto riguarda la pala roncolina. Il saggio di Dei Rossi si sofferma su un’altra proposta attributiva: una tela conservata nella antica pieve di Santa Radegonda nella vicina Madrisio.

G.B. Tiani, Presentazione al Tempio, Ronchis, chiesa di Sant’Andrea (foto Alessandra Bressan).

G.B. Tiani, Presentazione al Tempio, Ronchis, chiesa di Sant’Andrea (foto Alessandra Bressan).“…tuo figlio Franco” – Diario dall’Argentina (1950-53)

Vittoria Pizzolitto

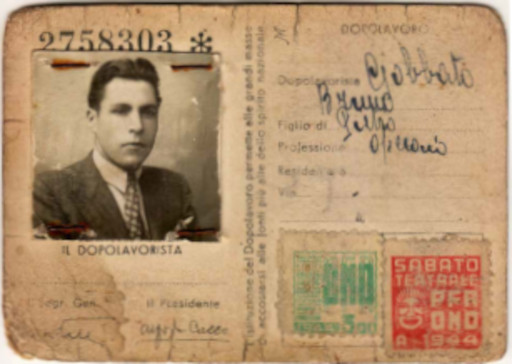

Il Diario di Franco Gobbato di San Michele al Tagliamento

All’indomani della seconda guerra mondiale, in Italia la disoccupazione è alle stelle, il mercato del lavoro non è in grado di assorbire la grande massa dei giovani espulsi dalle campagne dove la meccanizzazione andava sostituendo le migliaia di braccianti e compartecipanti. Mancano le occasioni, le opportunità! Molti la- sciano l’Italia ed emigrano: chi in Francia, chi in Germania, chi nelle miniere del Belgio. Si torna ad emigrare anche nell’America del sud, in Argentina.

Anche Franco Gobbato, classe 1920, nato a San Michele al Tagliamento, de- cide di cercare fortuna al di là dell’Oceano. Nel maggio del 1950 salpa dal porto di Napoli alla volta di Buenos Aires. Molti dei suoi amici sono già partiti come Ambrosio “Crustin” e Salmaso, come Barel Giuseppe, Toni Falcomer, Carmelo Piazza, Tonizzo Angelo e Mario Durigutto. Parte speranzoso di fare fortuna e tornare presto. Cercherà lavoro per guadagnare qualche soldo da mandare a casa alla mamma che ne ha tanto bisogno.

Il dopolavorista Franco Gobbato di Pietro

Il dopolavorista Franco Gobbato di PietroIl viaggio di andata è lungo e molto lento, dura infatti ben 47 giorni di navigazione. Il ritorno avviene più velocemente in 18 giorni di navigazione, ma dopo tre anni e un mese di permanenza all’estero.

Porta con sé una piccola agendina e ogni giorno tiene il suo diario di bordo: all’andata scrive sulla pagina di destra e al ritorno scrive sulla pagina di sinistra, riempiendo qui è là gli spazi rimasti liberi. Sono poco più che impressioni di viaggio, appunti scritti di volta in volta con penne di colo- re diverso (la verde è molto sbiadita e poco leggibile), ma hanno una loro struttura: luogo, data, giorno della settimana e spesso l’ora degli accadimenti. Terminano tutti con l’annotazione sull’appetito e sull’umore che è molto altalenante e soggetto alla ricerca del lavoro. Franco scrive pensando alla mamma, a mo’ di lettera e si firma «tuo figlio Franco».

I sentimenti sono forti, l’umore è mutevole, tutto è precario per chi è solo e non conosce la lingua, la paura di non farcela, di non superare le avversità del destino è tanta, soprattutto nei primi mesi. Si è lontani, soli e si cerca qualche appoggio fra i connazionali che sono lì. Franco rimane colpito dalle grandi città, dalla gente di colore, dalle loro abitudini e condizioni di vita. Cambia spesso lavoro e pensione: prima dorme in camere sovraffollate con sei letti e quando le cose vanno meglio in camere con tre e infine con solo due letti e con un calabrese che diventerà il suo migliore amico e che ritroverà in Italia, trent’anni dopo. Si appoggia alla famiglia del cugino Mario Pavan che vive e lavora a Buenos Aires, si affeziona ai suoi figli ed alla cugina. Imbuca lettere e manda quanto risparmia alla mamma. Riceve una cartolina da Cesarolo, da don Giuseppe Martin che molto probabilmente lo aveva messo in contatto con quelli già emigrati oltre oceano. La nostalgia dei baci e delle carezze della mamma è continua e dominante. Quello che segue è un estratto del suo diario.

La Chiesa Parrocchiale di Pertegada 1934-2024 I suoi primi novant’anni.

Enrico Fantin

È la storia di una chiesa realizzata con il grano dei contadini novanta anni fa a Pertegada. In questo importante anniversario anche la nostra associazione ha voluto partecipare a questo considerevole evento e per l’occasione, oltre alle ricerche sto- riche sulle sue vicende, d’altro canto qui di seguito pubblicate, ha voluto dare alle stampe un depliant per un omaggio ai suoi parrocchiani.

Per la cronaca è stata una giornata di festa come lo era stata quel 17 novembre 1934. Grandissima partecipazione alla Santa Messa con interventi delle autorità ec- clesiastiche, in primis quella di don Rinaldo Gerussi che ha poi invitato la giovanis- sima parrocchiana Annachiara Fantin, a dare lettura alle essenziali notizie storiche. È seguito poi un commovente revival di monsignor Carlo Fant, sacerdote che ha guidato per ben 24 anni la Parrocchia di Pertegada e quella del sindaco di Latisana, Lanfranco Sette.

Per addentrarsi nella storia della comunità di Pertegada è giusto fare un saldo all’indietro nel tempo, almeno di due secoli, prendendo alcune notizie dal Censo stabile del 1826 del governo austriaco, che aveva ridisegnato il com- parto territoriale dopo aver proclamato il Regno Lombardo Veneto.

Acque

Questo territorio confina dalla parte di levante col così detto canale della Pertegada, da quella di ponente col Tagliamento, ambedue navigabili, il primo anco per le barche di sufficiente portata, il secondo che è ancora flottabile soltanto per le minori a cagione della poca profondità del porto.

La Pertegada è più che tutte le Comuni limitrofe il bersaglio del Tagliamento, torrente il più terribile della Provincia, il più subitaneo dell’Italia, il di cui stravagante furore atterra le case e asporta le campagne e i di cui straripamenti lasciano da per tutto la stupidità del ter- rore e la striscia della devastazione. L’agricoltore qua vede dispersi i suoi seminati e distrutta la speranza del futuro raccolto colla ricoperta dei campi di sabbia infeconda.

Agricoltori

Il numero degli agricoltori di questo paese non basta all’ordinaria coltivazione, d’onde la necessità di locare i terreni ad altri abitatori delle vicine Comuni.

L’agricoltore non si dedica ad alcun altro ramo d’industria avendo egli impiego bastante nel lavoro delle terre.

Generalmente gli agricoltori sono assolutamente meschini, non possiedono né scorte, né attrezzi rurali, e mancano, non di rado, del necessario alimento, per cui è uopo loro ricorrere alle sovvenzioni del padrone, che si trova necessitato ad accoglierle onde non vedere abbandonati i propri terreni.

Il territorio non confina né è traversato da alcuna strada né regia, né commerciale. Vi sono bensì delle strade comunali e campestri, tutte in piano e rotabili.

Case coloniche

In questo territorio le case coloniche sono sufficienti ad agiatamente ricoverare i lavoratori e i loro bestiami.

Alcune di queste si riuniscono per formare un solo tutto; altre sono qua e là disperse per le campagne e formano il centro di altrettante colonie: si le une come le altre sono fabbricate di muro e coperte di coppi.>

Decime quartesi e altri oneri

Tutti i fondi del territorio sono soggetti al quartese il quale si paga in ragione del 2 e mezzo per cento su tutti i generi che si raccolgono dalle terre, eccetto i foraggi. Ad un tal onere pei prodotti del suolo viene soddisfatto intieramente dal colono, e per quelli del soprasuolo, e per metà dal colono e dal proprietario.

Avvi ancora altro onere che si paga al sacerdote Cappellano che viene nei giorni festivi a celebrare la messa. Per esso si contribuisce un tanto per testa, e consiste in quartaroli uno di frumento, uno di sorgo-turco e boccali uno e mezzo di vino.

Una gradita visita all’antica Terra dei suoi Avi della dinastia del Doge Andrea Vendramin

Enrico Fantin

Nel medioevo la “Terra della Tisana” era soggetta al dominio dei Conti di Gorizia, come viene attestato da molti documenti storici. Dopo la conquista veneziana del Friuli del 1420, la disastrosa situazione delle casse della casa goriziana costrinse infatti Enrico IV, allora conte, a cedere il distretto latisanese a due patrizi veneziani, Giacomo Ciola e Giacomo Morosini, per 5.000 ducati, probabilmente con la speranza di poterlo riacquistare in seguito, secondo una clausola di riscatto inserita nel contesto del contratto di compravendita feudale.

Dopo diversi passaggi di proprietà il 12 ottobre 1457, il distretto venne alienato ad Andrea Vendramin, futuro Doge di Venezia.

L’acquisto del bene, inoltre, si rese in qualche modo necessa- rio anche a seguito delle vicende personali di un figlio del doge Andrea Vendramin, Bartolomeo, condannato per omicidio colposo e bandito dalla città, e quindi alla ricerca di un “buon ritiro” non eccessivamente distante dal padre e dagli affari di famiglia. La cronaca di Marcantonio Erizzo, conservata alla Marciana, riferisce infatti che neppure l’investitura a cavaliere di Rodi aveva potuto assicurare a Bartolomeo l’immunità, dal momento che una parte, molto restrittiva, in materia d’amnistia per tutti li condannati e bandegiati criminalmente era stata approvata dal Maggior Consiglio il 24 febbraio del 1477, a un anno scarso dell’elezione a doge di suo padre. I vari rami della famiglia del Doge Andrea Vendramin furono munifici basta ricordare il rifacimento della chiesa di San Giovanni Battista (1504), la costruzione della chiesa di San Zaccaria a Pineda di Lignano, il Pio Hospedale dei Poveri in Santa Croce ecc.

L’associazione culturale “la bassa”, ha editato diversi libri, riportando gli studi dei suoi ricercatori sul “Feudo della Tisana” e in particolare della famiglia dei nobili Vendramin: volumi che per la legge editoriale sono stati inviati anche alle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Un discendente della dinastia del Doge, il dott. Ivan Vendramin, incuriosito di così tante inedite ricerche volle mettersi in contatto per conoscere meglio l’associazione.

Dopo alcuni contatti epistolari con il presidente Onorario Enrico Fantin in questi giorni ha desiderato fare una visita alla Città di Latisana, e principalmente al Duomo, dove è ricordata con una lapide marmorea la N.D. Elena Vendramin, Patrona di Latisana senza tralasciare la preziosa Pala del Veronese “Il Battesimo di Gesù”. Si è percorsa poi la cittadina Via Vendramin, indi è stato ricevuto in Municipio dal Sindaco Lanfranco Sette.

I nobili Elti-Zignoni di Muzzana del Turgnano - Fides ac Virtus>

Renzo Casasola

La nobile famiglia degli Elti-Zignoni di Muzzana del Turgnano assume a pieno titolo il nuovo cognome binominale nel XIX secolo, allorché il “conte Silvio [Elti], ottenne con Decreto Reale 9 gennaio 1879 di aggiungere al proprio, il cognome della madre sua, nobile Lucrezia Zignoni”.

Ciò accadde “In seguito alla domanda dei signori Elti dottor Giuseppe [1817-1888], di Gemona, e Marco Michieli, 2 nato ad Aiello nell’Illirico e domiciliato a Muzzana del Turgnano, per aggiungere ai loro rispettivi cognomi, l’altro di Zignoni. L’Eccelso Ministero di Grazia e Giustizia, con Decreto 16 giugno 1878 ha autorizzato i petenti, in conformità al disposto, degli articoli 121 e 122 del Regio Decreto 15 novembre 1865, numero 2602 a far eseguire la pubblicazione della domanda, per cui si diffida chiun - que avesse interesse ad opporsi di farlo entro il termine di quattro mesi dal giorno delle seguite affissioni o pubblicazioni del presente”.

La sopradetta forma cognonimica ha un’effimera presenza nel paese della Bassa Friulana in quanto troverà il suo epilogo nel 1924 con la morte di Maria, la sorella minore del conte Silvio, senza che i due fratelli lasciassero eredi a cui trasmetterla. A seguire, e ad integrazione di quanto è già stato edito, si forniscono alcune note storiche e genealogiche sulle due nobili famiglie degli Elti e dei Zignoni di Muzzana.

Gli Elti o Helt attestati nel paese della Bassa, sono gli eredi dell’antica e nobile famiglia originaria di Gemona del Friuli (Udine), che ebbero il titolo di nobili e conti di Rodeano. Da una nota del sito web heraldrysinstitute si legge che: “Una tradizione famigliare pretende di far discendere gli Elti da una famiglia Held, patrizia di Norimberga, e, più in là, da un ‘nobile Corrado Held di Hagelsheim castello della Franconia’”, dunque dalla Germania. Tale notizia, però, non è del tutto veritiera in quanto gli Elti di Gemona/Muzzana “Dai documenti all’incontro risulta che il loro paese d’origine fu la vallata di Rauris nel Salisburghese, dove fino alla metà del secolo XV si trovavano tracce di una famiglia di agricoltori proprietari di nome Held”.

Nel periodo preunitario italiano un ramo degli Elti, con il conte dr. Giuseppe, da Gemona si trasferì a Muzzana, dove si unì in matrimonio con la nobile Lucrezia Zignoni dalla quale ottenne in dote una cospicua quota di terreni, boschi ed immobili. Dal sito web già menzionato, veniamo a conoscenza che quello di Muzzana, “è un ramo della nobile famiglia capostipite, di cui l’ultimo discendente maschio, conte Silvio, ottenne con Decreto Reale 9 gennaio 1879 di aggiungere al proprio, il cognome della madre sua, nobile Lucrezia Zignoni”. Dunque è da tale data che questo cognome assume valenza giuridica, sebbene la presenza del motto nella bibliografia della famiglia Elti risalga al XIV secolo, il che ci conferma l’avita nobiltà raggiunta dalla casata austriaca. Lo stemma degli Elti o Helt di Muzzana del Turgnano è così rappresentato: “titoli: Nobile, Conte di Rodeano. Freccia di rosso in sbarra su sbarra di argento su nero, punta in alto – 2° ‘buon selvaggio’ alla tedesca su ristretto di verde tenente il primo nella destra e il secondo nella sinistra una picca tutto al naturale su rosso.”

La percezione dei confini nella Bassa friulana

Roberto Tirelli

In occasione della presentazione di una candidatura per concorrere ad un bando regionale collegato a Gorizia-Nova Gorica capitale europea della cultura, la “bassa” ha, senza successo, predisposto una relazione che qui si propone per qualche passaggio al fine di non aver impiegato inutilmente del tempo, ma anche perché resti traccia del molto lavoro che l’Associazione compie per poi non avere risultato.

Il Friuli è stato ed è terra di confini. Lo è stato anche nella bassa pianura divisa sino al 1918 fra Italia ed Austria-Ungheria, in una continuità storica che risale ancora al medioevo.

Nonostante oggi si parli, anche in occasione di una capitale della cultura transfrontaliera, di una caduta dei confini nell’ambito della unione europea è difficile distinguere quanto sia soltanto un auspicio e quanto, invece, una realtà concreta. C’è, tra l’altro, anche la forte tentazione di rimetterli perché emerge quel desiderio connaturale all’animo umano di stabilire quale è lo “spazio” che gli appartiene.

Ci possono essere dei confini reali dettati quindi dalla proprietà o dalla gestione politico amministrativa di un territorio che non hanno una ragione storica, ma servono solo alla pratica del governare.

Oggi sono piuttosto questi ultimi ad essere considerati un limite e meno quelli fra Stati. Sono questi che ad esempio fanno la differenza fra Friuli e Veneto, facendo del Tagliamento quel confine che non è mai stato tale.

Possiamo annoverare dei confini percepiti in virtù della storia come può accadere fra Bassa orientale che fu austriaca e Bassa occidentale che fu veneta e poi italiana. Possono costituirsi pure dei confini per parlata del friulano con Marano, Grado o la Bisiacheria. Spesso infatti i confini sono più mentali che naturali.

La celebrazione della fine dei confini paradossalmente avviene nel momento in cui, per un motivo o per l’altro, ne è uscita la loro rivalutazione ad esempio con l’istituzione di dazi o con la barriere che limitano la libera circolazione. Sovranismo e nazionalismo trovano di nuovo spazio. E ciò non solo verso l’esterno, anche all’interno ci sono quei confini invisibili che dividono le persone, le famiglie, le classi sociali…

Il fenomeno rispecchia quanto avvenuto nel Medioevo con il passaggio dai beni collettivi (comugne) alla proprietà privata. Ciascuno ha preteso e pretende di sapere dove si trova il “suo” e dove l’altrui. Lo stesso criterio si applicava alle comunità con infiniti conflitti per acquisire più territori. E basta poco per moltiplicare i confini.

Quando ebbe a conquistare per il nipote il trono di Spagna il Re Sole lanciò una frase: Non ci sono più Pirenei. Con altrettanto entusiasmo anche qui in Friuli negli ultimi anni ci si è compiaciuti che non ci fossero più ostacoli per la convivenza fra popoli diversi. Ben conosciuta è la storia cruenta di cui ciascuno porta il ricordo, ma se oggi andiamo a cercare i confini non li troviamo più. I confinatori antichi portavano con sé una conoscenza ampia ed erano magistrati rurali di gran competenza, autorità riconosciuta e soprattutto di consolidata e saggia cultura.

Portati dai romani i confini (fines o limites) erano segnati dopo accurate ricerche semi scientifiche frutto di conoscenze dal valore universale. In una stessa regione, come al confine orientale dell’Italia potevano convivere i venetici (Venetia) e gli Hystri e mescolarli assieme senza nessuna apparente difficoltà

Il limes romano poco lontano dal Friuli separava la civiltà e il mondo barbarico sino a confondersi con un altro termine, frontiera granica, grenze, kraina, mark (affidata alla custodia di un markgraf). Sono separazione di spazi umani istituzionalizzati.

Confini esterni e confini di proprietà servono anche per non perdersi, per avere dei punti di riferimento. Ed è per questo che il tema forse è ritornato di riproporli perché altrimenti si rischia di non sapere chi si è e dove si va.

Nella Bassa friulana i confini giuridico amministrativi sono più incidenti di quelli linguistici od economici, i confini mentali spesso sono più esistenti di quelli naturali per segnare l’identità.

Anche quando non ci sono confini, infatti, ce li poniamo mettendo in opera un meccanismo spontaneo di chiusura verso l’esterno. Questi sono infatti i confini mentali.

La gestione dello spazio materiale e la volontà di controllarlo inevitabilmente spinge a dividere quanto si conosce da quanto non si conosce e se il tempo sfugge perché non si può fermare lo spazio è invece delimitabile e misurabile stabilmente naturale. La storicità, infatti, è una delle caratteristiche che rientrano nella logica delle giustificazioni. Possiamo aggiungere che vi sono dei confini anche solo percepiti per la parlata, per l’appartenenza ad una diversa organizzazione religiosa o politica, per estensione di proprietà, per consolidate tradizioni.

Circondare con mura e cortine un paese ne delimitava l’abitato come i recinti o i filari alberati o i fossi nella campagna costituivano il segnale della cessazione di una proprietà e l’inizio di un’altra.

Isidoro di Siviglia in De finibus agrorum cita tre termini finis che deriva da funis cioè misurato con la corda, limes cioè un passaggio (il Lemene) e terminus nel senso del finire di uno spazio.

Voler tenere i confini come nel passato è decisamente anacronistico perché a prevalere è comunque una volontà di apertura.

Per i Bimbi. Pegno Riconoscente ai Prodi Caduti,

L’Asilo Infantile – Scuola dell’Infanzia di Ronchis compie cent’anni

Benvenuto Castellarin

Il 9 settembre 1909 fece il suo ingresso don Nicolò Stefanutti, primo parroco della parrocchia di Sant’ Andrea Apostolo di Ronchis. Dopo di aver dichiarato che una sua priorità era di abbellire la chiesa parrocchiale, che fece nel 1911, egli rivolse la sua attenzione nel campo sociale. Infatti, nel 1912, fu promotore, assieme ad altre persone della locale latteria turnaria, che vide la luce nel dicembre del 1913.

Ma il suo grande desiderio fu quello di realizzare un asilo infantile e, per realizzarlo, pensò di costituire un comitato che raccogliesse dei premi per una pesca di beneficenza “Pro Asilo” da tenersi il mese di settembre.

Il comitato si riunì per la prima volte il 5 luglio 1913, come c’informa il verbale redatto dal parroco:

…si radunarono in una stanza della canonica parrocchiale, le seguenti signore: Catterina vedova Marsoni, Giannina Ravanello, Catterina Allesandri Bottoli, Ravanello Ermida, Maria Zuliani, Maria Galletti di Luigi, Zanier Catterina, e si trattò sotto la presidenza del parroco di formare un comitato per raccogliere premi per una pesca di beneficenza - Pro Asilo Infantile, che in embrione ormai si era fondato dal parroco. Fu deliberato a pieni voti. Si deliberò pure a pieni voti la proposta del presidente che l’asilo fosse sempre confessionale con specifica istruzione cristiana e con suo naturale presidente il parroco pro tempore di Ronchis e con questo spirito fatto palese si raccolsero offerte e premi. Si venne quindi alla nomina delle cariche pel Comitato Pro-Pesca, che riuscirono

come segue:

1 - Catterina vedova Marsoni, Presidente

2 - Giannina Ravanello, vice presidente

3 - Catterina Allesandri Bottoli, segretaria

4 - Don Nicolò Stefanutti cassiere

Tutte le cariche riuscirono a pieni voti. Riguardo al cassiere oltre alla votazione si volle far notare che era cosa più che naturale che il presidente e fondatore dell’Istituto fosse cassiere, come lo è stato fino ad oggi e nelle offerte private e in altri cespiti creati da lui. Quindi e il ricavato della pesca e altre eventuali offerte che si faranno al comitato passino subito al parroco onde con urgenza possa prendere quelle misure che crederò più opportune secondo i mezzi finanziari che avrà in mano.

Da ultimo si stabilirono le norme per raccogliere offerte e premi e per preparare convenientemente la pesca, quindi si sciolse l’adunanza (Arch. Parrocchiale Ronchis).

In quell’occasione venne pure offerta la presidenza onoraria della pesca di beneficenza: all’illustrissima signora contessa vedova de Asarta, questa rispose con gentil lettera accettando e ringraziando, promettendo dal canto suo di prestarsi per la buona riuscita della pesca.

Fu pure stampato un invito ai capi-famiglia di Ronchis affinchè partecipassero con una offerta in denaro o un oggetto alla pesca di beneficenza.

Della costituzione del comitato di signore per una pesca di beneficenza a favore dell’Asilo Infantile ne diede notizia anche il quotidiano “La Patria del Friuli”, del 13 luglio 1913, e nel “Corriere del Friuli” dal 16 agosto al 21 settembre 1913, furono pubblicati le liste degli offerenti.

Liste di offerenti e spesi di entrate e uscite sono annotate anche nei verbali in cui si riunì il comitato promotore per l’erigendo asilo infantile. Nell’agosto del 1913 il parroco scrisse anche alla regina Elena per un regalo per la citata pesca di beneficenza. La risposta pervenne il 7 settembre:

Ministero della Real Casa

Roma li 7 settembre 1913 Oggetto

Concessione di Real dono Sua Maestà la Regina, in accoglimento della domanda rivoltaLe, si è compiaciuta destinare per la pesca di beneficenza a favore dell’Asilo Infantile erigendo costì, un Suo dono consistente in un bronzo d’arte rappresentante “Mercurio”.

Tale oggetto, come dall’unito scontrino, viene oggi stesso spedito alla Signoria Vostra, fermo alla stazione di Latisana. Con perfetta osservanza

Il Ministro (ApR).

Alle sorgenti del nostro fiume: il Tagliamento.

Giandomenico Zanderigo Rosolo

L’origine del Tagliamento è tradizionalmente indicata in un esile ruscello che sgorga a quota circa m 1210 s.l.m., in Comune di Lorenzago di Cadore, in prossimità del terzo tornante della Strada Statale n. 52 “Carnica” che sale verso il Passo della Mauria. In realtà, applicando i criteri dei geografi e cioè considerando la maggiore distanza dalla foce e la maggiore portata d’acqua, il ramo sorgentifero è probabilmente un altro, un paio di chilometri più lontano e più in alto, sempre in territorio di Lorenzago, presso il displuvio tra il Col de Stizinói ed il Col Magnente, a quota circa m 1395 s.l.m. L’acqua che vi sgorga costante dà origine ad una ampia e pregevole torbiera, denominata Val de Palù. Ne è emissario, sotterraneo per un breve tratto, il Rin de

Stabie, il quale raccoglie le acque del Giau della Staipa e di alcuni altri rigagnoli e scende con impeto ad erodere i fianchi argillosi e gessosi della valletta, segnando il confine tra Lorenzago e Forno di Sopra. Arrivato circa a quota m 1050, il Rin de Stabie riceve dalla destra il Rin de la Tora, che per lunghezza e portata gli è pressocché pari e ha un analogo ruolo confinario. La Tora nasce infatti in territorio cadorino nel vallone ghiaioso ad est delle rocce del monte Miarón, a quota circa m 1500 s.l.m. ed in essa confluiscono vari più piccoli ruscelli tra i quali, da sinistra, anche quello della sorgente “storica”, cioè usualmente indicata, del Tagliamento.

A valle della confluenza del ramo sorgentifero “storico”, il corso d’acqua dovrebbe denominarsi Tagliamento, ed invece nei documenti antichi, così come popolarmente ancor oggi, mantiene il nome del ramo che ha maggiore portata, cioè Rin de la Tora, mentre il nome Tagliamento è assunto con sicurezza soltanto a valle della confluenza del Rin de Stabie e del Rin de la Tora. Tora, peraltro, come gli affini e più rinomati Torre e Dora e Duero, è frequente antichissimo idronimo che significa “ruscello”, “fiume”, ed è stato il nome originario di quello che ragionevolmente era inteso come il principale ramo sorgentifero del Tagliamento, prima che tra i monti si affermasse la denominazione del fiume risalita dalla pianura. La sorgente “storica”, ufficialmente denomi-

nata “Fontana Taiamenti”, più popolarmente per lungo tempo fu denominata “Fontana de la Tora”

Il nome del Tagliamento è menzionato nei documenti cadorini per la prima volta in una sentenza del 1350 5 riguardante gli oneri di manutenzione della strada della Mauria. La strada fin dai tempi dei Romani collegava il capoluogo carnico, Zuglio, sulla via di Monte Croce, con il Cadore, estremità occidentale del municipium carnico, sulla via di Alemagna. Fino agli inizi del secolo XIX la Mauria era particolarmente transitata d’estate per il trasporto locale del fieno ed era mantenuta aperta anche d’inverno (“tam tempore nivis quam tempore feni”), per consentire il trasporto di legnami, granaglie, vino ed altre merci minute. Nel Settecento era percorsa da un regolare servizio postale con capolinea in Auronzo, che in 2-3 giorni recapitava le lettere da e per il capoluogo Udine. I Comuni di Vigo e di Lorenzago, cioè ogni famiglia prestando opere da persona e opere da buoi, avevano l’obbligo di manutenzione della strada: il livellamento della terra battuta e della ghiaia, la riparazione dei tratti selciati, gli scoli delle acque, vari piccoli ponti di legname, lo sgombero di detriti ed alberi; soprattutto l’apertura invernale, fendendo la neve con un aratro trainato da buoi e rimuovendola a mano con pale di legno. Per evitare i contrasti inerenti l’esecuzione di queste non lievi prestazioni obbligatorie e gratuite denominate pióvego, nel 1331 s’era tentato di definire con chiarezza il tronco di strada spettante agli uomini di Lorenzago e quello spettante a Vigo. Una sentenza arbitrale decise che Vigo provvedesse allo sgombero della neve su un determinato tronco (“tempore nivis et pro certa vie parte”), ma probabilmente in seguito alla sopravvenuta necessità di gravose riparazioni, Lorenzago sostenne che Vigo doveva provvedere anche a tutte le altre manutenzioni: “ad pallandum, aperiendum et reparandum una cum hominibus de Laurenzago viam de Mauria omni tempore”. A sostegno della propria tesi, Vigo esponeva che la strada era fuori dal proprio territorio (“presertim cum dicta via non sit in eorum regulatu”) e non ne traeva particolari vantaggi. In effetti i Vighesi erano svantaggiati anche dalla maggiore distanza: tra i loro villaggi ed il limite estremo della strada, verso la Carnia, c’erano oltre 10 chilometri e “nullum commodum sentiunt magis quam centum alii de Cadubrio”, mentre Lorenzago la utilizzava per accedere ai propri prati e per l’esbosco del legname, sempre più richiesto, a quel tempo, per il commercio (“considerata utilitate quam habent homines Lorenzagi de die in diem de dicta via, pratis et nemoribus suis ipsi adiacentibus”). Dopo un ventennio di controversie, il 29 settembre 1350 il vicentino Rinaldo Della Por- ta, giudice-vicario di Cadore nominato dal consiglio della Comunità “vacante sede Aquileiensis Ecclesie” (il patriarca Bertrando era stato ucciso 3 mesi prima), accolse le ragioni dei Vighesi e sentenziò che essi erano obbligati soltanto allo sgombero della neve sul consueto tronco: “debeant aperire, aptare et pallare solummodo tempore hiemis (...) tantum spacium dicte vie incipiendo a Taglamento et veniendo versus Laurenzagum quantum sit spacium unius miliaris 325 passuum usibilium”; tutto il resto era a carico di Lorenzago.

Sacre spine, verghette ferre, bombe e terre in Friulu: gli Zignoni di Muzzana.

Roberto TirelliDa qualche tempo “la bassa” sta collaborando con l’ing. Paolo Zaramella per un interessante progetto di studio e di valorizzazione di una storica casa nel centro di Muzzana del Turgnano nei pressi della “Villa Muciana”.

L’edificio di cui si tratta un tempo apparteneva alla famiglia Zignoni (poi Elti Zignoni e Micheli Zignoni) che aveva pure una cappella gentilizia oggi scomparsa e dedicata al Santo Spirito. Di questo luogo di culto nonostante le benemerite ricerche di Renzo Casasola nulla si sa.

Più che al Santo Spirito gli Zignoni di origini bergamasche (San Giovanni Bianco) sono legati al culto di una “santa spina” della corona di Cristo trovata dal loro antenato Vistallo (o Cristallo) che fu un militare e mercenario vissuto a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Giovane benestante, impulsivo e viziato fuggì dal paese natale lasciandosi alle spalle un assassinio, perpetrato dopo uno sciocco litigio, per il quale fu bandito da tutti i territori della Serenissima che a quel tempo controllava anche il territorio bergamasco. Riparato a Mantova, si arruolò nell’esercito marchionale per il marchese Francesco Gonzaga come balestriere. Il giovane Vistallo si trovò cosi a far parte delle truppe confederate delle città italiane che, sotto la minacciosa avanzata verso nord delle milizie francesi di Carlo VIII, il quale aveva appena cinto la corona del regno di Napoli, si erano unite per affrontare il nemico comune lasciandosi alle spalle gli antichi dissapori.

Il 6 luglio 1495 a Fornovo sul Taro gli eserciti si scontrarono e a questa battaglia partecipò lo Zignoni come comandante di un drappello di balestrieri al servizio di Mantova. Il giovane bergamasco si distinse per alcuni atti di valore e, secondo alcu ne fonti, affrontò a duello e fece prigioniero il primo consigliere del re di Francia, Gabriel de la Boudiniére; secondo altri il prigioniero sarebbe stato un valletto del re. Oltre al prigioniero, Vistallo e il suo drappello si impadronirono di un ingente bottino costituito dal bagaglio reale che fortunosamente era già caricato sui muli, dal momento che l’esercito francese era stato attaccato mentre era in pieno assetto di marcia.

La lotta durava da qualche minuto e stanco il Zignoni saltò da un lato e colto il destro tirò all’ avversario un tale fendente cosi alla buona che questi stordito dovette cadere fulminato da quel modo insolito di picchiare. Il Zignoni desideroso di possedere un gingillo francese prese per il colletto il segretario e lo buttò sulle spalle. Nelle vicinanze del fiume c’era un gruppo d’ alberi sotto ai quali il Zignoni depose il fardello. Nello spogliarlo trovò appeso al collo un reliquiario d’ oro ed apertolo che conteneva varie reliquie fra le quali delle spine. Il guerriero bremba- no, consapevole dell’enorme valore delle reliquie, ottenne un salvacondotto che gli permise di giungere a Venezia e di essere ricevuto dal doge Agostino Barbarigo, al quale consegnò il prezioso cofanetto in cambio di una serie di favori: un premio di 50 ducati, una redita vitalizia di 10 fiorini al mese, altri 3 fiorini al mese per il padre e per ciascuno dei suoi fratelli e una provvigione di 150 ducati per avviare il figlio primogenito alla carriera ecclesiastica. Ma le ricompense più laute furono la sospensione di cent’anni del bando per l’assassinio e il permesso di prelevare una spina dal cofanetto per portarla nella chiesa del paese natio.

Dati questi privilegi le porte della Repubblica si aprono agli Zignoni, industriali del ferro, che lavorano in piccole verghe. E vendono con successo (mercanti di ferrarezza). Francesco uno dei familiari inventa poi una nuova bomba con palle di ferro. E sono proprio i discendenti di costui ad acquisire terre e boschi a Muzzana ed a Castions di Strada.

La famiglia, come scrive il Palladio, con una accorta politica matrimoniale si imparenta con altre nobili e così viene ad essere accettata a sua volta nella nobiltà udinese con tanto di stemma

La nobiltà di cui è fregiata questa Famiglia viene colla sua aggregazione al Consiglio nobile di Udine avvenuta nel 1745. Fu confermata nobile con Sovrana Risoluzione 9 dicembre 1819. I più noti sono Giuseppe del fu Pasquale e della nobil sig. Lugrezia Palladio, nato il 19 marzo 1789; Giovanni Enrico del fu Pasquale nato l’8 settembre 1792 Giovanni Domenico del fu Pasquale nato l’8 novembre 1794 ammogliatosi il 4 novembre 1823 colla nobil sig.ra Isabella Lavinia Maria Tartagna. Figli Niccolò Pasquale Ottaviano nato nel 1824, Lugrezia Maria nata il 50 luglio 1825, Laura Maria nata il 29 settembre 1826, Dorotea Elena nata il 5 maggio 1828.

Lucrezia poi sposerà Giuseppe Elti per cui un ramo sarà Elti Zignoni con palazzo in Udine e villa in collina a Leonacco basso. Un altro ramo si imparenterà con i Micheli e sarà Micheli Zignoni.

Solo da questi cenni è possibile comprendere l’importanza storica della iniziativa dell’ing. Zaramella.

NIKOLAJEWKA: per non dimenticare le vittime della campagna di Russia

Enrico FantinLatisana, 1 febbraio 2025. Anche quest’anno gli Alpini dei gruppi di Latisana e Latisanotta e del Basso Tagliamento hanno dedicato una giornata alla Commemorazione dell’82° Anniversario della Battaglia di Nikolajewka, e del 71º Anniversario della morte del Generale Reverberi, che mise in salvo, nel 1943 trentamila alpini.

È stata una cerimonia che ha voluto essere di suffragio verso tutti i gloriosi Caduti non solo della “Julia” e del Friuli, ma verso tutti i soldati italiani che con il loro sacrificio si sono immolati per la Patria.

Ottantadue anni fa, esattamente il 26 gennaio 1943, durante la Campagna italiana di Russia avvenne un tragico scontro, il quale prese successivamente il nome di Battaglia di Nikolajewka.

L’esercito italiano era circondato, la sera stava calando e la situazione era in totale stallo, fu allora che il Generale Reverberi, comandante della Tridentina, salì su un semovente tedesco e gridando “Tridentina avanti!” trascinò i suoi uomini all’assalto, i quali travolsero la linea di resistenza sovietica, costringendoli alla ritirata. Ciò che rimaneva dell’esercito italiano si mise in marcia verso Gomel in Bielorussia, lasciandosi alle spalle i corpi esanimi di compagni e non. Arrivarono a destinazione il primo marzo e cinque giorni dopo cominciò l’operazione per il rimpatrio di coloro che erano sopravvissuti. Per il viaggio di andata furono necessari ben 200 treni, per il ritorno ne bastarono 17.

Il 16 gennaio 1943, ovvero il primo giorno della ritirata, l’esercito italiano contava 61.550 alpini, quarantamila non riuscirono a salire su quei treni per tornare dalla proprie famiglie.

Questa sproporzione abissale fa capire la gravità e l’importanza storica di quanto accaduto al fronte russo.

Ma tutti questi dati si vennero a sapere molto tempo dopo, lasciando per anni ai familiari dubbi profondi sulla loro sorte, ma ugualmente albergava alle mamme, alle mogli una speranza, seppur flebile, di un loro ritorno.

Attraverso le testimonianze dei sopravissuti e la pubblicazioni di libri come: “Centomila gavette di ghiaccio di Giulio Bedeschi, “la strada del Davai”, di Nuto Revelli, “Il sergente nella neve”, di Mario Rigoni Stern, e di molti altri hanno svelato l’immane tragedia.

Per sapere qualcosa di più, di come la popolazione di ogni nostra piccola o grande città ha vissuto questa situazione dolorosa ci viene in aiuto “la microstoria”, cioè quello che i grandi libri non possono descrivere, ma fortunatamen- te alcune notizie vengono riportate da alcune persone semplici, come nel nostro caso di sa- cerdoti che nei libri storici parrocchiali, hanno allegato il foglio delle loro omelie dove i fedeli venivano informati della situazione: in un primo momento con parole di speranza, ma alla fine facendo cadere loro le ultime illusioni.

Nella domenica del 4 novembre 1945 mons. Riccardo Barbina aveva ricordato nell’omelia le vittime della guerra. Era solito dattiloscrive- re i suoi sermoni e prediche e, pertanto, senza l’ausilio della registrazione possiamo sapere, a distanza di molti anni, il suo messaggio rivolto ai fedeli.

Un passaggio speciale però l’Abate l’aveva riservato ai Caduti nella catastrofe russa. Ecco alcune delle ultime righe del foglio di quel giorno ripercorrere i tragici eventi che avevano colpito (nel nostro caso) le famiglie latisanesi:

Go! 2025 – Nova Gorica – Gorizia e …Ronchis.

Benvenuto Castellarin

Il 2025 sarà l’anno dell’importantissimo evento “Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025” scelte per la coesistenza e la cooperazione tra l’Italia e la Slovenia, soprattutto nella zona di frontiera.

Come mai Ronchis può essere accostato a queste manifestazioni. Che cos’ha in comune Ronchis, in questo caso con Gorizia?

Ronchis in comune con Gori- zia ha un simbolo presente nello stemma civico: il leone dei conti di Gorizia il quale è uguale al leone presente nello stemma della provincia di Gorizia fino al settembre 2017 così descritto: Trinciato: il 1º d’azzurro, al leone coronato d’oro; il 2º sbarrato d’argento e di rosso, il quale trae la sua diretta origine da quello della famiglia dei Conti di Lurn e Pusteria, i quali dal secolo XIII furono avvocati della Chiesa di Aquileia e Signori feudali.

Di origine tedesca e calati in Friuli al seguito di imperatori germanici, queste famiglie avevano per stemma il leone rampante in campo azzurro. Trattandosi di uno stemma comune a molte famiglie di feudatari tedeschi, quando nel 1240 i Conti divennero Avvocati della Chiesa di Aquileia vi aggiunsero un altro elemento: sei fasce alternanti rosso e argento, rappresentanti i feudi di San Lorenzo, Villa Grillons, Latisana [di cui Ronchis faceva parte], Castello Luincis (Cadore), Castello Botistagno e Porto Latisana, di cui il Patriarca di Aquileia Bertoldo di Andechs nel 1226 aveva investito il Conte Mainardo III. Lo scudo originario venne così bipartito per accogliere le insegne del potere sia temporale che morale. Come si è giunti alla definizione dell’attuale stemma del Comune di Ronchis?

Tutto ebbe inizio nel 1928 quando il podestà del Comune, Giacomo Prati, in ottemperanza a una circolare ministeriale che imponeva ai Comuni di dotarsi di uno stemma civico da abbinarsi all’emblema del fascio, nel caso che non esistesse di provvedere al più presto

A Ronchis alla costituzione del Comune nel 1807 e fino alla durata del regno d’Italia napoleonico, il comune venne identificato attraverso i timbri amministrativi che in epoca napoleonica (1805- 1815) raffigurò un’aquila imperiale francese coronata con la scritta: “Municipalità di Ronchis”.

Con la costituzione del regno Lombardo Veneto la denominazione cambiò in “Deputazione comunale di Ronchis”.

Nel Regno d’Italia sabaudo il comune Il timbro era semplicemente “Comune di Ronchis”, alternato a volte con l’aggiunta “di Latisana”.

Durante il periodo del regime fascista, tutti gli stemmi civici vennero decorati col cosiddetto “ Capo del Littorio”. Esso venne istituito con Regio Decreto del 12 ottobre 1933 e reso obbligatorio per tutti gli stemmi di comuni, province ed. enti morali.

E qui ritorniamo al 1928 e alla imposizione di uno stemma comunale. Il podestà chiese alla Regia Commissione Araldica per le Venezie di proporre per Ronchis uno stemma dando delle sommarie informazioni sul paese.

Lo stemma proposto non soddisfece essendo del tutto estraneo alla storia e al territorio di Ronchis.

La spiegazione, infatti, recitava: “Di azzurro alla collina piantata su terreno, attraversato da un fiume, il tutto al naturale”.

Nel 1931 lo stesso podestà incaricò il prof. Jus di Latisana (segretario comunale) di recarsi a Udine presso Enrico del Torso esperto in araldica per trovare una soluzione legata alle vicende storiche di Ronchis.

Il prof. del Torso formulò tre ipotesi aventi come simboli-base la croce di Malta, la casa dei conti di Gorizia sovrapponendo la croce sulle sbarre d’argento e di rosso, che ricordavano nella insegna il loro vassallaggio verso il patriarca di Aquileia. La fascia ondata d’argento o d’azzurro ricorderebbe il Tagliamento scorrente fra i prati, o fra le ghiaie.

Una circolare del maggio 1931 la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio consulta araldica sollecitò il comune a dotarsi dello stemma.

Sulla base delle indicazione dello studioso Enrico del Torso, il prof. Jus consigliò uno stemma che uno scudo sannitico con la divisione a spaccato riportante nella parte superiore a fondo argenteo la croce emblema dei cavalieri di Gerusalemme (di Malta), nella parte inferiore, campo verde attraversato da una fascia ondata argentea del fiume Tagliamento.

In base a questa conclusione il podestà Giocondo Prati nel febbraio del 1933, approvò tale formulazione e chiese a S. E. il capo del governo il riconoscimento giuridico del predetto stemma comunale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri- Consulta Araldica con Reale Decreto 21 agosto 1937 approvò lo stemma proposto: la pratica però non si concluse e non fu pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”.

La croce di Malta e il Tagliamento vennero ricordati in ogni caso in uno stemma non ufficiale in una pergamena celebrativa della Banca Mutua Popolare Cooperativa di Latisana del 1935).

Si arrivò così al 1966 quando il sindaco Giuseppe Galasso chiese notizie del reale decreto 1937 alla Presidenza del Consiglio dei MinistriConsulta Araldica, questa, attraverso il prefetto di Udine chiese al sindaco di richiedere una nuova concessione ministeriale dello stemma prodotto nel 1937.

Il 13 novembre 1967 su il Messaggero Veneto comparve un lungo articolo a firma di G.B. Altan dal titolo: “Un problema per il piccolo Comune della Bassa. Ronchis non ha an- cora uno stemma comunale”. L’Altan propose anche i simboli che potrebbero essere presi in considerazione: la croce di Malta e il leone dei conti di Gorizia.

L’articolo deve aver fatto decidere, prima la giunta e poi il consiglio comunale nella seduta del 22 luglio 1968 di incaricare pro- prio Maria Giovanni Battista Altan, membro dell’Accademia di Lettere, Scienze ed Arti di Udine di effettuare delle ricerche storiche e lo studio di un nuovo stemma e del gonfalone del Comune.

Il restauro dell’antica ancona di Santa Sabida a Gorgo di Latisana

Enrico Fantin

Per una ricerca su Santa Sabida mi era stata data l’ opportunità di conoscere e allargare un po’ la sua storia, in occasione di una presentazione a Spilimbergo del libro “Le chiese lungo il Tagliamento”. Di aiuto è stata poi la dotta introduzione dell’Arcivescovo di Udine, mons. Pietro Brollo, che con saggezza si sofferma, come in una radiografia, sul mantenimento della fede religiosa nel nostro Friuli.

Noi ora stiamo assistendo ad un periodo di profonda crisi della fede, con con- seguenti diminuzioni delle vocazioni sacerdotali e il crollo delle pratiche religiose.

Chiese sempre meno comunità e sempre più monumenti, tenute aperte a bene- ficio dei turisti o per ospitare convegni ed esposizioni artistiche.

Monsignor Brollo, arcivescovo di Udine nella sua introduzione ha affermato che nell’Europa del Nord le chiese vengono vendute a privati, perché, per mancanza di clero o di fedeli, le spese per il loro mantenimento non sono più sostenibili, creando con ciò un notevole sconcerto.

In Friuli invece c’è ancora la volontà di recuperare anche quelle più piccole e isolate e non ancora ricostruite dopo la tragedia del terremoto.

Il Friuli ha dato grandi segnali nella sua storia: ha resistito a secoli d’invasioni e dominazioni straniere, ha saputo superare le molteplici avversità della natura e la sua gente ha dato prova della caparbietà e la tenacia di chi fortemente voleva dare un’anima al proprio paese.

Una recente recensione del libro da parte di Luca De Clara dice:

Un volume che con dovizia di immagini illustra la ricchezza di un patrimonio di chiese ed edifici religiosi che spesso scompaiono alla vista dei più, inglobati da recenti e selvagge urbaniz - zazioni, dall’avanzare del bosco o dalla prepotenza delle strade asfaltate. Un patrimonio silente , che porta delicatamente con sé i segni del tempo e che spesso sfugge ritroso agli itinerari turistici di massa. La terra friulana conserva in questi edifici una profonda testimonianza di fede, segno tangibile di molte e diverse dominazioni, opera diuturna di numerosi artisti o della pura devozione popolare.

Fantin e Tirelli, fanno rivivere con le loro non invadenti note, spesso traendo dalla semioscu- rità dei veri e propri gioielli d’arte, con un testo leggero che non appesantisce la consultazione ma asseconda piuttosto il desiderio del lettore di andare a vedere di persona. Magari solo dall’esterno visto che purtroppo l’accesso a molti degli edifici religiosi considerati è di frequente reso impervio dallo scarso utilizzo degli stessi.

Un invito, pertanto, che gli autori Fantin e Tirelli, vogliono rivolgere innan- zitutto a noi friulani e poi ai turisti a ripercorrere questo itinerario andando alla scoperta di veri tesori ai quali accostarsi con curiosità ed interesse per le cose belle.

Ma la curiosità riempie la sfida e la ricerca di un sapore del tutto particolare al quale siamo certi che non mancheranno le lieti sorprese.

Alviero Negro e il suo teatro

Franca Grosso

Strumîrs e zambarlans: drama storic in dôs parz.

L’associazione la bassa, con la sua lente attenta ad evidenziare grandi e piccoli movimenti culturali locali, così come eventi e personaggi che abbiano dato lustro al territorio, risveglia o mantiene vivo l’interesse per quelli che Luigi Meneghello (1922-2007, scrittore di Malo, Vicenza), definiva i piccoli maestri (e che poi si rivelano non essere così piccoli), cioè persone che senza sussiego e senza retorica hanno messo a disposizione le proprie conoscenze e capacità, per sviluppare nuove convinzioni o per comunicare in modo diverso riflessioni su una società in rapido cambiamento, come quella friulana degli anni tra il 1960 e 1980 del secolo scorso: gli anni lungo i quali si colloca la maggior parte delle opere di Alviero Negro.

L’occasione per parlare del commediografo friulano si è presentata il 24 settembre 2024, quando la Biblioteca Comunale di Muzzana, trasferita da Villa Muciana ai locali della Villa Rubini, è stata intitolata proprio ad Alviero Negro, nato a Muzzana del Turgnano nel 1920.

Questo autore è comunemente riconosciuto come una delle voci più autentiche ed innovative della cultura friulana del ‘900: una voce che, per mezzo delle opere teatrali, ha espresso tematiche attuali con accenti di forte valenza morale e civile, ma ha anche rievocato eventi lontani nel tempo, che costituiscono degli snodi importanti nella storia del popolo friulano.

Nel mese di novembre 2024 nei teatri regionali è stata rappresentata la pièce Strumîrs e Zambarlans, ad opera del Teatro Stabile Friulano: un motivo in più per avvicinarci meglio allo scrittore muzzanese.

Di lui hanno scritto vari autori friulani, mettendo in luce gli aspetti del pensiero, la personalità poliedrica, l’impegno politico, la visione storica, la sensibilità acuta, capace di registrare le linee di cambiamento nelle dinamiche dei rapporti sociali, in un periodo (anni 1960-1980), che, a livello nazionale, è coinciso con veri e propri sconvolgimenti, generatori di trasformazioni profonde dell’assetto politico e sociale del Paese: il ’68 e la contestazione studentesca, la stagione del terrorismo, gli anni di piombo, le grandi ri- forme (lo Statuto dei Lavoratori, la Riforma sanitaria, la Riforma del diritto di famiglia, la Legge Basaglia e la riforma degli istituti psichiatrici, sperimentata proprio in Friuli).

Il fervore di quegli anni è stato vissuto intensamente anche nella nostra regione, dove si sono aggiunte connotazioni particolari: il terremoto del 1976 ha modificato profondamente l’aspetto della regione, soprattutto in alcune zone, le quali, nonostante la caparbia volontà dei residenti, hanno mutato il loro volto, mentre importanti segni storici del territorio sono andati perduti.

Negli stessi anni è andata, però, maturando la coscienza che quei segni storici sono importanti e, grazie all’iniziativa popolare e sull’onda dell’attenzione e della solidarietà nazionale post-terremoto, è nata l’Università degli Studi di Udine (1978); l’esperienza del sisma ha affinato la consapevolezza del patrimonio storico, artistico e linguistico e, di conseguenza, si è fatta impellente la necessità di adoperarsi, ad ogni livello, per conservare e valorizzare l’eredità del passato, per evidenziare gli aspetti distintivi del popolo e della civiltà friulana.

L’attenzione rivolta alla storia e, in particolare, alla lingua friulana ha generato studi, convegni, mostre ed eventi, attraverso i quali si è rafforzata la convinzione che è necessario salvarla, vivificarla con l’uso costante e con lo studio della sua evoluzione.

E proprio in questo contesto si collocano le opere teatrali di Alviero Negro.

L’anno in cui viene istituita l’Università friulana è lo stesso in cui la Società Filologica Friulana pubblica Strumîrs e zambarlans, l’opera teatrale di Negro, che mette in scena una vicenda molto importante della storia del Friuli: quella che è stata definita dallo studioso Furio Bianco “la maggiore insurrezione contadina del Rinascimento”.

Si tratta della rivolta dei contadini friulani nella “crudel zobia grassa”, il 27 febbraio 1511, giorno di feste carnevalesche nella città di Udine, nei villaggi e nei borghi castellani, nonché in tutto il territorio appartenente a Venezia, la Dominante in Friuli dal 1420.

L’espressione è dell’umanista e storico udinese Gregorio Amaseo (1464-1541), che scrisse la ”Historia della crudel zobia grassa et altri nefarii excessi et horrende calamità intervenute in la città di Udine et patria del Friuli del 1511”.

In quell’ossimoro (crudel/zobia grassa), in cui la violenza contrasta l’allegrezza spensierata del Carnevale, sta la contraddizione, come pure la complessità di un evento, che, bollato per molto tempo come frutto del ribellismo disordinato e ingiustificato dei contadini, oggi è studiato soprattutto per la complessità delle cause scatenanti, sia immediate, sia di origine più lontana.

Quel giorno, i contadini, inquadrati in milizie paesane e guidati da Antonio Savorgnan, irrompono a Udine e danno l’assalto ai palazzi nobiliari, facendo razzie ed appiccando incendi, cui fanno seguire la carneficina, con l’inseguimento e l’uccisione di parecchi nobili.

Una questione di quartese tra le parrocchie di Ariis e Pocenia

Benvenuto Castellarin

Termine del contendere tra le parrocchie di Ariis e Pocenia fu la parte orientale dei casali denominati “Le Rivalte”.

Stante la testimonianza del parroco di Ariis pre’ Domenico Barnaba, il territorio in comune di Pocenia denominato Rivalta da tempo immemorabile, era diviso ecclesiasticamente in “Rivalta occidentale” giurisdizione della parrocchia di Pocenia, e “Rivalta orientale”, giurisdizione della parrocchia di Ariis: tanto che nei documenti i due territori erano chiamati “le Rivalte” al plurale. A divederle era la “strada comunale che da Ariis conduce a Pocenia”, ora “via Ariis”, nel territorio di Pocenia e “via Pocenia”, nel territorio di Ariis.