la bassa/67

anno XXXV, n. 67, dicembre 2013

Estratti di

articoli e saggi

della nostra rivista

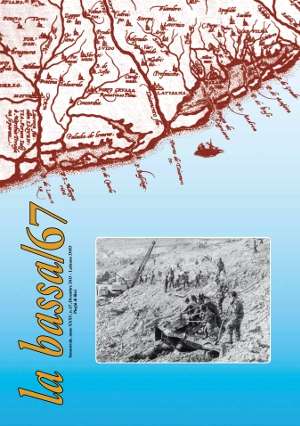

In copertina:

Particolare della carta

Fori Iulii accurata descriptio

dal “Theatrum Orbis Terarum” di Abraham Ortelius (1527 - 1598)

Anversa 1573.

9 ottobre 1963.

L'opera degli Alpini nel disastro del Vajont.

Sommario

- ENRICO FANTIN

La pagina della memoria: Vajont - 9 ottobre 1963 –

la bassa per non dimenticare il 50° anniversario - ROBERTO TIRELLI

Il testamento di Girolamo Venerio - STEFANO LOMBARDI

Li canelîs di Blancjade - Le cannelle di Piancada - CRISTINA BENIGNO

Pandora, Eva e il femminile. Miti di origine e la riflessione femminista (prima parte) - MONICA MINGOIA

Tempo - RENATA VISINTINI

Ricami - ENRICO FANTIN

La caserma Generale Radaelli e il Comando del presidio militare di Latisana - MONICA MINGOIA

Natura - FRANCO ROSSI

Itinerari: conoscere Portogruaro - RENZO CASASOLA

Note su alcuni frammenti inediti di laterizi Con bollo dell'agro aquileiese rinvenuti a Muzzana del Turgnano (UD - CERMELA DE CARO

Oberndorf - GIANNI STRASIOTTO

I cento anni della ferrovia Motta - San Vito e della Motta - Portogruaro - GIACOMO TASCA, CARLO COSTANZO, ANNAMARIA COVIELLO, PAOLO CANDIDO

Dino Mantovani, pagine da riscoprire - LAURA COMUZZI

Riccardo Fabris - MARIA TERESA CORSO

Stemma dei Giustiniani nel frammento di Calle Bertrando - EDI POZZETTO

Precenicco: una comunità nella storia. - ADELMO DELLA BIANCA

Il grande luccio e il voto

La pagina della memoria: Vajont - 9 ottobre 1963 –

la bassa per non dimenticare il 50° anniversario

ENRICO FANTIN

La frana che si staccò alle ore 22.39 dalle pendici settentrionali del monte Toc precipitando nel bacino artificiale sottostante aveva dimensioni gigantesche. Una massa compatta di oltre 270 milioni di metri cubi di rocce e detriti furono trasportati a valle in un attimo, accompagnati da un'enorme boato. Tutta la costa del Toc, larga quasi tre chilometri, costituita da boschi, campi coltivati ed abitazioni, affondò nel bacino sottostante, provocando una gran scossa di terremoto. Il lago sembrò sparire, e al suo posto comparve una enorme nuvola bianca, una massa d'acqua dinamica alta più di 100 metri, contenente massi dal peso di diverse tonnellate. Gli elettrodotti austriaci, in corto-circuito, prima di esser divelti dai tralicci illuminarono a giorno la valle e quindi lasciarono nella più completa oscurità i paesi vicini.

La forza d'urto della massa franata creò due ondate. La prima, a monte, fu spinta ad est verso il centro della vallata del Vajont che in quel punto si allarga. Questo consentì all'onda di abbassare il suo livello e di risparmiare, per pochi metri, l'abitato di Erto. Purtroppo spazzò via le frazioni più basse lungo le rive del lago, quali Frasègn, Le Spesse, Cristo, Pineda, Ceva, Prada, Marzana e San Martino.

La seconda ondata si riversò verso valle superando lo sbarramento artificiale, innalzandosi sopra di esso fino ad investire, ma senza grosse conseguenze, le case più basse del paese di Casso. Il collegamento viario eseguito sul coronamento della diga venne divelto, così come la palazzina di cemento, a due piani, della centrale di controllo ed il cantiere degli operai. L'ondata, forte di più di 50 milioni di metri cubi, scavalcò la diga precipitando a piombo nella vallata sottostante con una velocità impressionante. La stretta gola del Vajont la compresse ulteriormente, facendole acquisire maggior energia.

L'opera degli Alpini nel disastro del Vajont

Allo sbocco della valle l'onda era alta 70 metri e produsse un vento sempre più intenso, che portava con se, in leggera sospensione, una nuvola nebulizzata di goccioline. Tra un crescendo di rumori e sensazioni che diventavano certezze terribili, le persone si resero conto di ciò che stava per accadere, ma non poterono più scappare. Il greto del Piave fu raschiato dall'onda che si abbatté con inaudita violenza su Longarone. Case, chiese, porticati, alberghi, osterie, monumenti, statue, piazze e strade furono sommerse dall'acqua, che le sradicò fino alle fondamenta. Della stazione ferroviaria non rimasero che lunghi tratti di binari piegati come fuscelli. Quando l'onda perse il suo slancio andandosi ad infrangere contro la montagna, iniziò un lento riflusso verso valle: una azione non meno distruttiva, che scavò in senso opposto alla direzione di spinta.

Altre frazioni del circondario furono distrutte, totalmente o parzialmente: Rivalta, Pirago, Faè e Villanova nel comune di Longarone, Codissago nel comune di Castellavazzo. A Pirago restò miracolosamente in piedi solo il campanile della chiesa; la villa Malcolm venne spazzata via con le sue segherie. Il Piave, diventato una enorme massa d'acqua silenziosa, tornò al suo flusso normale solo dopo una decina di ore.

Alle prime luci dell'alba l'incubo, che aveva ossessionato da parecchi anni la gente del posto, divenne realtà. Gli occhi dei sopravvissuti poterono contemplare quanto l'imprevedibilità della natura, unita alla piccolezza umana, seppe produrre. La perdita di quasi duemila vittime stabilì un nefasto primato nella storia italiana e mondiale... si era consumata una tragedia tra le più grandi che l'umanità potrà mai ricordare.

Il testamento di Girolamo Venerio

ROBERTO TIRELLI

Debbo all'amico Luciano Puntel, socio de “la bassa”, già sindaco di Bicinicco e collega di giorni migliori, un fascicolo di documenti riguardanti un personaggio assai poco conosciuto in Friuli, Girolamo Venerio che, ai suoi contemporanei, ha fatto affermare “che solo può bastare alla gloria di una Provincia”. Il nome è ricordato anche in una conosciuta piazza udinese, da dove partivano, tempo fa, le corriere di Tilio Collavini, ma, come succede spesso, al richiamo toponomastico non corrisponde una altrettanto efficace conoscenza della persona cui si riferisce.

Il Venerio, che visse dal 1777 al 1843, è considerato, fuori dal Friuli ovviamente, il fondatore della moderna meteorologia scientifica, fondata su una costante rilevazione dei dati e dei fenomeni, attività che solo un ricco borghese poteva permettersi. Il suo percorso di vita, infatti, attraversa un periodo fra i più turbolenti della nostra storia: nasce suddito della Serenissima, poi lo diventa di Napoleone ed infine degli Asburgo, con guerre, grandi mutamenti storici e, soprattutto, per il Friuli, una grande povertà. Non si ascrive alla politica, benchè di natura conservatrice, rifiutando il più possibile incarichi pubblici ed onori.

Per conoscere l'Europa, ove trionfa l'illuminismo e la ragione rivaluta il metodo scientifico, viaggia molto, incuriosito soprattutto dalle diversità degli ambienti naturali che lo spinge a scalare alcune montagne e ad osservare l'influenza di vari elementi sulle abitudini umane e sulle coltivazioni che sono all'origine di quelle alimentari. A parte queste temporanee assenze fa vita riservata in Friuli dividendosi fra il suo palazzo in Udine e la villa di Felettis, amministrando un vastissimo patrimonio terriero ed immobiliare, ereditato dalla famiglia che nei secoli precedenti s'era arricchita con il commercio.

Un osservatorio in città ed uno a Felettis, dotati della migliore strumentazione reperibile allora in Europa, sono la sede di una vasta raccolta di dati che confluiranno nel celebre “Le Osservazioni meteorologiche fatte in Udine nel Friuli nel quarantennio 1803-1842”, pubblicate postume da Giambattista Bassi nel 1851. Registrano pressione e temperatura dell'aria, piovosità, venti, stato del tempo, registrate quotidianamente a orari fissi. La serietà e la precisione applicati da Girolamo Venerio rendono ancora comparabili quei dati con le nostre misurazioni attuali, integrati pure dalle osservazioni sulla vegetazione stagionale nonché dai dati sui tempi e sulle temperature necessari per la maturazione del frumento, della vite, del gelso, ed altre colture. La passione per le scienze agrarie gli viene trasmessa precocemente da Fabio Asquini, uno dei protagonisti dell'illuminismo friulano, desideroso di applicare la scienza alla coltivazione dei campi, per accrescerne la produttività e la rendita economica. E Girolamo Venerio, nei suoi numerosi scritti, citati soprattutto dal Battistella, si può con ragione dire un personaggio enciclopedico poiché sa e scrive di tutto con proprietà e conoscenza delle varie materie, non ultima la letteratura.

Venerio, però, non è solo uomo di scienza. È ricordato soprattutto come uomo di carità ai tanti miserevoli che in città e nelle campagne soffrono in una delle peggiori stagioni della nostra storia, culminata con l'anno della fame 1817. Le sue ricchezze in gran parte andranno ai poveri direttamente o alle istituzioni che li assistono dalla Casa delle derelitte a quella di mons. Tomadini, dall'Asilo infantile agli Orfani del colera. La donazione di alcune sue case in via Pracchiuso con una consistente dotazione finanziaria avvierà la casa di riposo per anziani tuttora in attività negli stessi luoghi. Ugualmente interviene a sostegno della religione, per il Seminario e per le chiese.

Sia pur riservato, le amicizie vengono coltivate soprattutto attraverso la corrispondenza, segue da vicino i tanti suoi coloni e sovente se ne fa benefattore. Talora per saggiare le persone usa degli espedienti: “Accomiatò un giorno un suo colono in cui sospettava poca volontà di pagare un debito e per togliersi dal sospetto gli fè giungere per mano fidata, come a titolo di segreta restituzione, una somma di denaro pressoché uguale al di lui debito. Non ancora riavuto dalla sorpresa, volò al padrone, gli narrò la inaspettata fortuna e lieto gli porse le identiche monete. La rapidità, la contentezza e la puntualità piacquero tanto al Venerio, che gli donò il denaro, gli rimise il debito e lo ristabilì nel podere”.

Li canelîs di Blancjade - Le cannelle di Piancada

STEFANO LOMBARDI

|

Ciàns di ciazze. Aiar. Dùt un s'ciassamènt. |

Cani da caccia. Aria. Tutto un fervore. |

Note:

1) In passato col termine “le cannelle del bottaio” venivano indicate le canne col piumino usate, nel periodo della vendemmia per ostruire le falde che si formavano, nelle tinozze non ancora totalmente intrise d'acqua.

2) Si riferisce alla chiesetta del 1340 di sant'Antonio abate di Turgnano (località scomparsa) oramai un rudere, nel territorio di Piancada (Palazzolo dello Stella).

Stefano Lombardi - Precenicco (UD).

Pandora, Eva e il femminile. Miti di origine e la riflessione femminista*

(prima parte)

CRISTINA BENIGNO

La donna? Un'invenzione secondaria

Cominciamo il nostro percorso con Esiodo, poeta la cui vita si inserisce presumibilmente nella seconda metà dell'VIII sec. a.C. in Beozia, regione a Nord dell'Attica. I versi che andremo a leggere sono estratti dalle sue due opere principali: la Teogonia e le Opere e Giorni. L'argomento che ci interessa è l'entrata in scena della prima donna del mondo per il pensiero greco.

Perché cominciare con un poema? Chi sono i poeti arcaici? Il politeismo greco non ha testi sacri, cioè non ha una letteratura sacerdotale.1 Le fonti sono gli artisti, i poeti (da poiein, fare, coloro che fanno). Nel modello culturale greco a loro spetta il ruolo di “narratori di miti”, sono coloro che danno i nomi agli dèi e la nominazione è atto fondamentale di “messa in esistenza”, nominare “fa” esistere. (L'inizio del Genesi biblico è emblematico del potere della parola: “…e Dio disse: vi sia luce. E luce fu…”).

Le storie sacre, che noi chiamiamo miti, sono per il ricevente storie vere.2 Dal punto di vista formale il mito originariamente è una tradizione orale, materiale narrativo in circolazione che viene raccontato, e così fatto esistere, da narratori specializzati e in occasioni determinate. Solo in civiltà cosiddette superiori può essere messo per iscritto, dapprima in contesti liturgici, poi in opere poetiche ed ecco il ruolo di Esiodo, infine anche in scritti profani. Dal punto di vista contenutistico il mito si svolge in un passato lontano, in un tempo che non è più e che era fondamentalmente diverso da quello attuale. Un tempo in cui le condizioni generali di vita, i personaggi che vi agivano erano differenti. Per quanto riguarda la sua funzione il mito non spiega le “cose” importanti per una società, ma le fonda. Tra queste possono esserci le condizioni cosmiche (la distanza tra il cielo e la terra…), le condizioni umane (la mortalità, la necessità del lavoro…), le condizioni economiche (un regime di caccia o di agricoltura…), le condizioni sociali (il matrimonio…), le istituzioni (riti o divieti). Racconta cioè come cominciò tutto ciò che ora, nella storia, è la vita normale del gruppo, conferendo ad essa stabilità e valore.

Tramite una “storia” si rende accettabile tutto ciò che è necessario accettare.

I miti possono svolgere la loro funzione anche in società teistiche, in cui cioè si crede nell'esistenza di divinità la cui volontà da sola basterebbe a giustificare l'andamento delle cose. E' il caso della Grecia arcaica. Alle divinità vengono attribuiti gli eventi fondatori del mondo (miti cosmogonici), anche se gli dèi non sono creatori del mondo. Essi stessi infatti hanno una loro origine che viene raccontata (miti teogonici) insieme alle vicende che ne caratterizzano la “personalità”.

Cominciamo da Esiodo perché il suo racconto è il mito di origine del politeismo greco. E' il primo e unico poema completo sulla genealogia degli dèi greci e, ciò che più ci interessa, sull'origine della prima donna: Pandora.

Lì molte cose hanno avuto inizio.

Esiodo, che attinge al vario materiale tradizionale in circolazione e lo arrangia, trasmette una versione non creazionista dell'origine del mondo, molto vicina alle attuali ipotesi della fisica.3 La presenza divina viene ordinata secondo tre generazioni successive, nella seconda compare Zeus. La presenza umana viene caratterizzata da una asimmetria tra maschile e femminile rimasta fondamentale.

Tempo

MONICA MINGOIA

Il tempo è inarrestabile, eterno, inevitabile.

Attraverso i giorni, i mesi e le stagioni

con armonie vissute in mille sensazioni…

Bambina solo ieri,

nei giochi spensierati,

che si è trovata donna negli anni ormai passati.

Passati sono i giorni,

come un soffio di vento,

un battito di ciglio ed un sospiro lento.

Ed ora quarantenne che cosa posso dire:

il tempo è come un sogno

nel suo eterno divenire…

Monica Mingoia - Latisana (UD).

Ricami

RENATA VISENTINI

|

Ogni dì ‘o ricami le vite c'o vif |

Ogni giorno ricamo la vita che vivo |

Renata Visentini - Portogruaro (VE).

La caserma Generale Radaelli e il Comando del presidio militare di Latisana.

ENRICO FANTIN

Durante alcune ricerche presso l'archivio storico del Comune di Latisana mi sono imbattuto su un documento che ha destato la mia curiosità non tanto per l'importanza che ciascuno vorrà dare, ma perché in questi tempi la vicenda, a cui è legata, è soggetta a dure critiche. Si tratta della ex caserma Radaelli di Latisana.

Tralasciando i molteplici articoli apparsi sugli organi di stampa locali in questi ultimi anni, tanto per iniziare un po' la storia, voglio riportare quello pubblicato da “Il Giornale del Friuli” il 10 settembre 2010, proprio il giorno della cerimonia della demolizione della ex caserma e la presentazione del progetto, ormai da tutti conosciuto come “la Vela”.

Iniziata demolizione ex caserma Radaelli di Latisana

Latisana, 10 settembre 2010. Dove fino a oggi sorgeva una caserma - dismessa da molti anni - sorgerà un “Centro servizi per le imprese”, in particolare per il settore della nautica da diporto con modalità costruttive attente alla “bioedilizia”.

È quanto avverrà nella ex caserma “Radaelli” di Latisana, la cui demolizione è iniziata oggi con il simbolico colpo di piccone inferto dal presidente della Regione, Renzo Tondo, assieme al quale c'erano il sindaco di Latisana, Micaela Sette, e altri amministratori, fra cui i consiglieri regionali Sandro Colautti e Daniele Galasso.

Ceduta al Comune di Latisana già nel 2001, la vecchia caserma, che sorge lungo la via Marconi, diverrà come detto un Centro servizi, ma secondo un progetto organico e integrato, affinché - come ha messo in evidenza il sindaco Sette - la nuova realtà non sia avulsa dal tessuto cittadino, ma si integri in esso e con esso in un'ottica intercomunale essendo il progetto “in rete” con i Comuni di Precenicco e di Ronchis.

Proprio per evitare che il progetto vada avanti in modo frammentario o, peggio, che una volta realizzate le nuove strutture non trovino poi adeguata utilizzazione, il Comune ha portato avanti studi e ricerche affinché la destinazione d'uso fosse chiara da subito e supportata da reali esigenze del territorio.

La Regione - come ha ricordato il presidente Tondo nell'esprimere vivo compiacimento per il progetto e per l'opera - ha già contribuito con 3 milioni di euro. Viene così avviato il primo dei tre lotti in cui si articola il progetto.

Nell'area della ex caserma, accanto al Centro servizi per le imprese, vi saranno aree destinate a verde e altre a parcheggio, con una viabilità interna e percorsi pedonali atti a collegare il tutto.

Concludendo il convegno che ha preceduto il “colpo di piccone” - al quale hanno portato il loro contributo amministratori locali, esperti, funzionari regionali, progettisti - il presidente Tondo ha in particolare messo in evidenza l'esigenza di confrontarci con il mondo che c'è per contribuire a migliorarlo.

“La cerimonia di oggi - ha affermato - va oltre il significato territoriale (la Bassa Friulana sta pagando un prezzo alto alla crisi) per divenire paradigma di un possibile cambiamento più vasto con il rilancio di una crescita complessiva. E la Regione, contribuendo con risorse importanti, ha cercato e cerca di fare la sua parte per rimettere in moto il sistema”.

Il presidente ha quindi ricordato quanto fatto dalla Regione per contrastare la crisi: fermato il debito pubblico, cercato di aumentare le entrate, avviato politiche sociali per contrastare le conseguenze della crisi economica, avviato un'importante politica delle infrastrutture per dare ossigeno all'economia e per ammodernare il Friuli Venezia Giulia, mettendo in circolo risorse per oltre 3 miliardi di euro.

“Ora stiamo lavorando sull'ottimizzazione delle risorse - ha continuato Tondo - per eliminare le spese inutili, per fare sistema con una sola fiera e magari una sola Camera di Commercio. Ma tutte queste sono politiche di difesa, mentre dobbiamo andare verso politiche attive di sviluppo in vari settori. Oggi qui a Latisana con questo importante intervento si dà un segno concreto di cambiamento e di sviluppo diversificando le possibilità di lavoro, riqualificando il territorio e stimolando l'intervento dei privati”.

Ora che il grande complesso militare, che ha vissuto due guerre mondiali, che ha ospitato migliaia e migliaia di giovani reclute provenienti da tutte le parti d'Italia per il servizio di leva, è stato raso al suolo, lasciando strascichi di polemiche e dubbi sullo sviluppo futuro con la nuova progettazione, riscopriamo attraverso i pochi documenti a noi giunti la sua storia.

Un primo documento è “l'estratto di verbale della seduta del Consiglio Comunale del 13 agosto 1924, seduta straordinaria, avente per oggetto: “Nuova denominazione della Caserma d'Artiglieria”.

All'interno vi è allegata una richiesta di cittadini indirizzata al sindaco Nicola Torelli, dove si chiede che la Caserma esistente sulla strada di Palmanova, ora generalmente chiamata “Caserma di Artiglieria”, venga denominata Caserma Generale Carlo Alberto Radaelli. Si fa anche riferimento della contrada del paese a lui dedicata, nel 1916.

Tra i firmatari, fra i quali diversi consiglieri comunali, assenti poi nella seduta consiliare, si leggono le firme di: Zorze Domenico, Pietro Gaspari, Giorgio Gaspari, Avv. Morossi, Nino Orlandi, Orlandi Orlando, Elio Facchini, dott. Alberto Marianini, Carlo Gigaina, Costantini Eugenio, Rossetti Antonio, avv. Tavani, Luigi Baradello e tanti altri.

In data 1° settembre 1924 venne inviata la richiesta al Comando Divisione Militare Territoriale di Gorizia e una prima risposta venne data il 10 aprile 1925:

In risposta al foglio sopraccitato si comunica che questo Comando in data 24 ottobre s.a. con foglio N° 2779 di prot. trasmise a quello del Corpo d'Armata di Trieste la pratica in oggetto.

Si fa presente, però, che il Superiore Dicastero per analoga pratica relativa al cambio di denominazione dell'Ospedale Militare di Udine, ha fatto conoscere che intende risolvere in modo organico ed in una sola volta per tutto il territorio del Regno la questione della denominazione delle Caserme e degli altri immobili militari.

Si allega all'uopo copia del foglio N° 25126 di prot. in data 14 dicembre s.a., del predetto Comando del Corpo d'Armata.

Precenicco, 18 luglio 2013. Il forte visto da Ovest.

In seguito, come sappiamo, fu concessa l'autorizzazione alla denominazione del generale Carlo Alberto Radaelli, morto a Latisana il 10 novembre 1909.

Con osservanza.

f.to Ten. Col.

Capo di S. M.

(Leonida Pacini)

Natura

MONICA MINGOIA

L'estasi di quel tramonto all'orizzonte

mi riempie ancora spiritualmente

E io son qui e apro la mente

ad impressioni, colori, sfumature di fiori,

cieli azzurri dorati,

prati verdi e profumati.

Tutto questo è un regalo

che la natura mi offre.

La natura esulta

e con Lei le stagioni

cambiando il suo manto di mille colori.

La natura mi completa con una gioia di pace

e il mio cuore si illumina

quasi fosse una luce,

una luce fatta di mille colori,

di suoni e profumi

e di infinite emozioni.

Monica Mingoia - Latisana (UD).

Itinerari: conoscere Portogruaro

FRANCO ROSSI

Villa Comunale Portogruaro

«Portogruaro non era l'ultima fra quelle piccole città di terraferma nelle quali il tipo della serenissima Dominante era copiato e ricalcato con ogni possibile fedeltà. Le case, grandi spaziose col triplice finestrone nel mezzo, s'allineavano ai due lati delle contrade, in maniera che soltanto l'acqua mancava per completare la somiglianza con Venezia. Un caffé ogni due usci, davanti a questo la solita tenda, e sotto dintorno a molti tavolini un discreto numero d'oziosi; leoni alati a bizzeffe sopra tutti gli edifici pubblici; donnicciole e barcaioli in perpetuo cicaleccio per le calli e presso ai fruttivendoli; belle fanciulle al balcone dietro a gabbie di canarini o vasi di garofani e di basilico; su e giù per la podesteria e per la piazza toghe nere d'avvocati, lunghe code di nodari, e riveritissime zimarre di patrizii; quattro Schiavoni in mostra dinanzi le carceri; nel canale del Lemene puzzo d'acqua salsa, bestemmiar di paroni, e continuo rimescolarsi di burchii, d'ancore e di gomene; scampanio perpetuo delle chiese, e gran pompa di funzioni e di salmodie; madonnine di stucco con fiori festoni e festoncini ad ogni cantone; mamme bigotte inginocchiate col rosario; bionde figliole occupate cogli amorosi dietro le porte; abati cogli occhi nelle fibbie delle scarpe e il tabarrino raccolto pudicamente sul ventre: nulla insomma mancava a render somigliante al quadro la miniatura. Perfino i tre stendardi di San Marco avevano colà nella piazza il loro riscontro: un'antenna tinta di rosso, dalla quale sventolava nei giorni solenni il vessillo della Repubblica.» (I. NIEVO, Le confessioni d'un italiano)

L'itinerario - Edifici civili

1. Il Palazzo municipale

La costruzione del Palazzo municipale, forse sui resti di un edificio preesistente e probabilmente solo in minima parte coincidente con l'attuale corpo centrale, stando allo Zambaldi, andrebbe riferita agli anni immediatamente successivi al rinnovo dell'investitura dei feudi di pertinenza vescovile da parte del patriarca Gregorio di Montelongo (1265) ad Alberto di Colle, vescovo di Concordia. In ogni caso già nel tardo XIII secolo i documenti parlano di una “loggia del Comune” e anche di una “casa del Comune”, analogamente a quanto si può riscontrare per numerosi comuni dell'area veneta. Permane tuttavia il dubbio che questa “loggia” coincida pienamente con la struttura centrale e più antica di tutto il compendio municipale, di chiara matrice gotica, ovvero di un edificio a sé stante, rimodellata o abbattuta per lasciare spazio all'attuale corpo centrale del palazzo comunale.

Secondo altri infatti - Degani, ma non solo lui - la costruzione della lobia Comunis sarebbe da posticipare di circa un secolo e da collegare piuttosto alla reazione del patriarca Marquardo di Randeck all'impresa, per altro fallita, dei fratelli Bonaccorso e Giovanni dei Bardi di impadronirsi della città (1371). Quel che è certo è che il patriarca, preoccupato per la facilità con la quale i congiurati erano riusciti a penetrare entro le mura, seppure con la complicità di elementi locali, provvide con straordinaria tempestività a rafforzare le difese della città, disponendo anche la costruzione di un castello, molto opportunamente nell'area occidentale della contrada di San Nicolò. La merlatura ghibellina del palazzo deporrebbe in ogni caso a favore dell'orientamento nobiliare e filoimperiale della città, quasi a voler ribadire l'appartenenza di campo e a dissuadere da qualsiasi tentativo di sconfinamento in ambito guelfo.

Nel 1512, al tempo del podestà Giovanni Baffo, come attesta l'iscrizione che tuttora sopravvive sulla facciata, ampiamente dibattuta quanto a significato autentico, vennero aggiunte al corpo centrale dell'edificio originario le due ali laterali, mediante anche il reimpiego dei materiali lapidei ricavati dalla demolizione del vecchio castello patriarcale che, oggetto di ripetuti incendi, era ormai ridotto a un cumulo di rovine. Le due parti, armonicamente legate tra loro, si differenziano all'occhio attento ai particolari solo per alcuni minimi dettagli, nondimeno indicativi delle diverse temperie architettoniche in cui videro la luce, quali, ad esempio, le finestre del piano nobile che sono sagomate in mattoni, a differenza delle laterali, la cui ghiera è in pietra viva.

Certamente il palazzo comunale costituisce il monumento più caratteristico della città. Dalla parte centrale vanno digradando in curva due ali di merlature ghibelline, presentando un insieme caratteristico, reso più elegante dalle finestre archiacute e da una scala esterna con ballatoio sostenuto da graziose colonne in vivo. (G.L. Bertolini). L'edificio, che occupa con la sua mole tutto lo sfondo della piazza, costituisce oggi senza ombra di dubbio l'icona più rappresentativa della città.

2. Il Fondaco del sale (Palazzo Bergamo-Pari)

Immediatamente dopo la porta di San Giovanni, uscendo dalla città, si incontra il Palazzo Bergamo-Pari, costruzione massiccia ed elegante al tempo stesso, di impronta tipicamente rinascimentale risalente al XV secolo, oggetto recentemente di un rigoroso restauro filologico.

Ben prima che Portogruaro fosse entrata a far parte dei domini veneziani, il palazzo aveva ospitato il Fondaco del sale, il magazzino pubblico del sale che proveniente da Chioggia sarebbe stato quindi distribuito in tutto il territorio della Patria, ulteriore testimonianza, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, del benevole riguardo con il quale Venezia trattava la città. Vi teneva la sua residenza il visdomino, il funzionario incaricato di curare gli interessi della Serenissima ancora in età patriarcale, e dopo il 1420 di verificare l'osservanza della sua normativa in materia di contrabbando di sale.

L'edificio ripropone a grandi linee la struttura dei palazzi patrizi veneziani. Sul cortile interno si affaccia un doppio ordine di logge sovrapposte. Le facciate, esterne e interne del palazzo erano un tempo finemente affrescate, con scene allegoriche e mitologiche, che dovevano richiamare, trattandosi di un edificio pubblico all'emulazione di elevate virtù civiche (Sandron). Oggi di questi affreschi non esistono più se non minimi lacerti; ne sopravvive tuttavia la descrizione curata da Giovanni Bettoni, fratello del più celebre Nicolò, lo stampatore di Napoleone, per conto dell'amministrazione municipale (1818): nella facciata che guarda la Fossa pubblica, Curzio a cavallo che si getta nella voragine; in quadro vicino: Cinegiro che, tagliato le braccia, si attacca con li denti ad una corda per assalire una nave; più sotto: un Imperatore a cavallo con seguito che guarda una persona uccisa, distesa al suolo, con una Donna genuflessa verso il detto Sovrano. Nel fregio di sopra vi sono varie Deità che presiedono alle belle arti, scultura, musica, etc. e dapresso vi è la Fama e la Fortezza, più abbasso una Raffaello con Puttini al naturale, poi un Apollo pastore. Nella facciata che guarda l'orto sopra il fiume Lemene, due fregi in grande lavorati alla Raffaello con Satiri e bestie diverse; sopra la canna del camino una figura nuda con due fasci di legna legati al collo e vicino un finto bassorilievo, ove si vede Endimione che dorme: al di sotto delle finestre vi è un gatto; tutte queste pitture sono di buon disegno e la maggior parte ben conservate. La facciata che dà verso nord, prospiciente alla fossa, si apriva sulla stessa mediante un porticato del quale è ancora possibile cogliere le tracce evidenti: una serie ininterrotta di otto archi a tutto sesto sostenuti da otto colonne in cotto. Il porticato fu murato poco dopo la caduta della Repubblica, quando ormai il Fondaco del sale aveva cessato la sua attività e la sua ragione di esistere.

Durante l'occupazione austriaca del 1917/1918 il palazzo venne utilizzato quale ospedale militare, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili.

L'edificio, già di proprietà demaniale, fu venduto ai privati tra il 1797 e il 1810. Nel Sommarione catastale napoleonico (1810) è attribuito a Carlo Spiga. Nel 1818 risultava appartenere all'ingegnere comunale Giovanni Bergamo. Alla morte di Bonaventura Bergamo (1856) il palazzo passò al figlio Pietro, sindaco di Portogruaro dal 1890 al 1895. Egli lo lasciò in eredità alla figlia Adriana: quindi pervenne ai nipoti Mario Pari e Vincenza Fadelli, coniugi e da questi alle figlie Anna e Lucia (Nodari).

Note su alcuni frammenti inediti di laterizi con bollo dell'agro aquileiese

rinvenuti a Muzzana del Turgnano (UD)

RENZO CASASOLA

Premessa

L'agro aquileiese sud-occidentale - salvo poche eccezioni - non è mai stato oggetto di studi stratigrafici sistematici, pur nella rilevanza dei reperti fittili restituiti da indagini di superficie e occasionali, ad esempio, in seguito ad attività agricola e a scavi edili. Per tale motivo, non vi sono ancora delle certezze assolute, sulle figline2 dell'enorme produzione di laterizi “lateres, embrices, tegulae” di questo settore dell'agro aquileiese. Nel corso degli ultimi decenni però, approfonditi studi sui bolli laterizi di epoca romana, hanno ristretto il campo d'indagine e definito con sufficiente certezza le aree produttive interessate. Queste brevi note, pertanto, vanno ad aggiungere un ulteriore tassello nella conoscenza di questo peculiare settore della storia locale. Si presentano infatti, alcuni frammenti di laterizi inediti con bollo, rinvenuti di recente sul territorio comunale ad opera di appassionati locali, mediante raccolta di superficie.

Frammento di laterizio con bollo.

Il Territorio

In epoca romana, il territorio comunale del fundum Mucianum com'è noto, è stato attraversato dalla via consolare Annia, un'importante via di traffico stradale che lo collegava ad Aquileia e la via fluviale dell'Arvuncus/Revonchio non lontano dall'Anaxum/Stella. Inoltre, la natura geomorfologica ed edafica del suolo, ricco di limi ed argille, su cui si sviluppavano estese foreste di latifoglie, fecero del territorio una delle zone più produttive di materiale fittile dell'agro aquileiese.3

Le numerose fornaci infatti - attive già nel primo periodo di sviluppo della città romana - fornirono ad essa ed alle ville rustiche sparse sull'agro, i laterizi necessari per erigere le mura degli edifici e la loro copertura con tegulae. Il prodotto fittile finito, fu con tutta probabilità trasportato ad Aquileia sfruttando la via fluviale dell'Arvuncus e che presso la sua foce adiacente a quella dell'Anaxum (Portus Anaxum), seguiva verso est la direttrice lagunare per giungere alla foce dell'Alsa (Portus Alsa), per raggiungere infine Aquileia risalendo il fiume Natiso/Natissa.

I reperti fittili di superficie, numerosi e ricchi di scarti di lavorazione, raccolti a ridosso del tracciato stradale dell'Annia (sito MdT 005)4 e, nei pressi dell'attuale centro storico (sito MdT 007, MdT 008 e MdT 009), fanno ritenere con sufficiente certezza, che le fornaci produttive di laterizi con bollo impresso, fossero numerose e attive in loco.

Nel periodo di massimo sviluppo edilizio della città romana, l'attività delle locali fornaci, si sviluppò al punto di rendere necessario differenziare il prodotto mediante l'uso della stampigliatura dei bolli, già dagli inizi del I e forse dalla fine del II secolo a.C.5

La maggior parte di essi, pur tuttavia, rimane di difficile collocazione cronologica in quanto i marchi impressi sono di forma estremamente semplificata, privi di cartiglio, scritti su un'unica riga e senza indicazioni utili per una loro datazione.6 Per questo motivo, tuttora, la loro datazione può basarsi solo su un'analisi tipologica, paleografica e prosopografica. Nei primi anni '80 del Novecento però, un elemento nuovo e utile alla collocazione cronologica dei bolli avvenne con la scoperta del relitto di un'imbarcazione romana sul fondo del fiume Stella (Anaxum).7 Dal suo carico ricco di tegulae stampigliate con bollo in planta pedis si potè datare l'imbarcazione alla seconda metà del I secolo d.C. ma anche i bolli gentilizi delle gentes locali produttrici dei laterizi.

Nell'epigrafia lapidaria della città di Aquileia, trovano conferma alcune di queste, attestando così l'influenza che esse dovettero avere nel potere politico e nell'economia della città, dovuto anche a legami di parentela con i domini locali. Si ritiene che molte di queste gentes provenissero dal Centro Italia, nel momento della deduzione della città, trasferendo in loco l'attività già avviata nel luogo d'origine.8

I frammenti inediti

Uno dei tre bolli presentati in questo contributo, è stato rinvenuto poco a sud del centro storico di Muzzana nel sito MdT 009 Baroso, ed è da collocarsi cronologicamente in età tardo-repubblicana. Riporta stampigliato il bollo gentilizio C.ARATRI, con un nesso tra la lettera A e la T. Il frammento di tegolone pur lesionato da ripetuti contatti con i mezzi agricoli, conserva ancora leggibile la scritta “…RATRI”, a lettere capitali incavate e che ci permette così di identificarne il produttore.

Il confronto in questo caso, è fatto con i numerosi e simili frammenti di tegoloni bollati conservati presso il Museo Civico di Udine e provenienti dal sito MdT 005. Tutti i laterizi hanno il bollo libero, noto in quattro varianti differenziate esclusivamente dalla tipologia del punto diacritico.

Oberndorf

CARMELA DE CARO

A raccontarci questa storia è Jeanne Vernalde Barei nata a Calais (F) il 23 maggio 1922 residente a Morsano al Tagliamento.

La vicenda narrata da Jeanne della quale è protagonista, si svolge nel campo di lavoro tedesco “Oberndorf” (sotto-campo di Buchenwald) lager “Bezeichnung” M-Stammlager V B, situato nei pressi della fabbrica “Iron und Vosseler”, nella città di Sweningen am Neckar, in Germania.

I fatti si protraggono in un arco temporale che va dal 1943 al maggio 1945. La testimonianza di Jeanne si rivela certamente interessante, unica per il territorio di Morsano, ma anche particolare per la documentazione che presenta, riguardante il protagonista maschile della vicenda, Francesco Barei, classe 1921, prigioniero N° 46368 del lager, marito di Jeanne che in una sua lettera spedita dal campo di Oberndorf di cui reca timbro, data e altri dati, rivela dubbi e incertezze circa la situazione politica italiana del tempo e le scelte antecedenti di “fede fascista”.

La testimonianza di Jeanne Vernalde

Jeanne arriva al campo di Oberndorf il 29/30 novembre '43, per lavorare. Dopo aver letto molti avvisi riguardanti la richiesta di manodopera della fabbrica “Iron und Vosseler”, decide, insieme con un piccolo gruppo di ragazze del suo paese con cui parte da Calais il 25 novembre '43, di raggiungere la città di Sweningen am Neckar vicina al luogo indicato. Si presenta al centro di smistamento, dove trova il direttore tecnico della fabbrica che, dopo essersi informato circa le sue competenze, la assume e insieme con lei altre trenta persone. Il campo si trova vicino al confine tra Francia e Germania, non troppo lontano dalla sua città, in un territorio occupato militarmente dai tedeschi come parte della sua nazione.

Jeanne confessa di essere stata spinta oltre dal bisogno di lavorare anche dalla curiosità. Ha, a quel tempo, ventidue anni, un diploma di maestra e una buona conoscenza della lingua tedesca che ha studiato da autodidatta durante l'occupazione perché incuriosita e attirata dal parlare degli occupanti e dal loro impartire ordini. Nel campo Jeanne ha la mansione d'interprete, traduce le comunicazioni e gli ordini ai prigionieri francesi all'occorrenza, ma lavora anche nell'ufficio tecnico insieme con impiegate tedesche; all'inizio e per un mese e mezzo è adibita al controllo dei pezzi prodotti in fabbrica. Lavora dodici ore il giorno e percepisce un compenso di 50 marchi il mese che non è poi molto.

All'interno del campo, Jeanne ricorda di aver visto, oltre ai tanti prigionieri francesi, una famiglia russa e una montenegrina, una coppia di polacchi e una trentina di ragazze russe che andavano sempre accompagnate da una guardia civile della Wermacht, un uomo di settantacinque anni addetto anche alla vigilanza notturna all'interno del campo di lavoro. Le russe, piangevano continuamente, erano per lo più ventenni, vestivano letteralmente di stracci, dormivano e usavano servizi a parte e potevano uscire dal campo solo se in gruppo e solo la domenica. Tutti i prigionieri del campo lavoravano nella fabbrica “Iron und Vosseler”, che non solo esiste ancora oggi, ma è raddoppiata per impianti rispetto a quei tempi.

Jeanne non ricorda esattamente quanti operai vi lavorassero poiché molti erano tedeschi liberi e altrettanti i prigionieri di diversa nazionalità e tra loro molti militari prigionieri, comunque indica il numero di circa 300. Diciamo che la metà degli operai era libera e l'altra fatta di prigionieri. Che cosa produceva la fabbrica? Contatori, dal più piccolo di pochi centimetri a contatori enormi per i sottomarini.

Quale il trattamento per lei e per i prigionieri all'interno del campo?

Jeanne, visto il suo ruolo d'impiegata e interprete, non può affermare di essere stata trattata male, al contrario era libera, al di fuori degli obblighi di lavoro naturalmente e salvo convocazioni per traduzioni; mangiava fuori, in una trattoria, poteva uscire dal campo se lo desiderava. Unica restrizione quella di pernottare, ma per un periodo breve, di soli tre mesi, nel campo stesso; dopo ottiene il permesso di dormire fuori, trova, quindi, una camera presso una famiglia tedesca con tre bambini.

Quale il trattamento riservato ai prigionieri? La nostra testimone ritiene che i prigionieri non fossero maltrattati se non quelli che non rispettavano il regolamento o non lavoravano correttamente.

Ricorda però che alcuni operai che avevano gettato via, di nascosto, pezzi rovinati o mal riusciti, scoperti dalla vigilanza, erano stati duramente ripresi e minacciati con queste parole. “Non la fate più franca se succede ancora la più piccola cosa…”.

Per quanto riguarda i soldati prigionieri, essi erano semi liberi ed erano dislocati in più punti, dormivano per la maggioranza presso un'ex fabbrica di tegole la “Alte Ziegelei” che esiste ancora oggi, vicina al campo e, di mattino, messi in riga di sei e scortarti dalla guardia armata e dalla guardia civile, erano portati in fabbrica a lavorare per tutto il giorno. Si fermavano solo per il povero pranzo a base di minestre molto liquide di verdure.

Ma chi erano i dirigenti della “Iron und Vosseler”? Alla domanda, Jeanne non risponde volentieri e non ci fa i nomi dei proprietari, poi spiega che certamente erano tedeschi e che, a guerra finita, l'avevano rintracciata qui in Italia perché testimoniasse contro di loro. Dichiara che solo se avesse voluto, “avrebbe potuto far loro del male…”, infine ci rivela il nome del dirigente del campo: Erhard Würtner Aggiunge che non conosce il numero di operai prigionieri che, non producendo al massimo sul lavoro, fossero puniti dai dirigenti. Ricorda, però, il caso di un ragazzo di ventuno, ventidue anni, allontanato per sei settimane per punizione. Era ritornato a Oberndorf, ma l'ombra di se stesso.

I cento anni della ferrovia Motta - San Vito

e della Motta - Portogruaro.

GIANNI STRASIOTTO

650/100 a vapore.

Nel giugno 2013 a “Palazzo Altan” di San Vito al Tagliamento sono stati organizzati un convegno ed una mostra per ricordare i cento anni dall'inaugurazione delle tratte ferroviarie Motta di Livenza - San Vito (Casarsa) e Motta di Livenza - Portogruaro; questa iniziativa è stata portata avanti dall'associazione “Incroci culturali in Friuli” grazie anche all'aiuto della Società Operaia di Mutuo Soccorso e dei Dopolavoro Ferroviari di Udine e Portogruaro.

I due tronchi ferroviari sono entrati in esercizio il 30 giugno e inaugurati il 6 luglio 1913. Il primo è in disuso da decenni, il secondo, dopo diversi anni di chiusura, è stato riaperto nel 2000.

Fin dal 1879 fu deliberata la costruzione della “traversale” Treviso - Motta di Livenza, aperta al traffico nel 1885. Negli anni successivi il prolungamento della linea prima per Portogruaro e poi per San Vito fu vivamente richiesto da questi capoluoghi di mandamento, interessando i parlamentari eletti dai due territori. Le prese di posizione furono molteplici e a Portogruaro fu costituito anche un apposito comitato promotore che cercò ogni possibile appoggio a sostegno di “ragioni topografiche e commerciali, per non lasciare una plaga vasta e fiorente priva di ogni moderno mezzo di comunicazione”. Il prolungamento fino a San Vito poggiava sulla sua “specialissima e indiscutibile caratteristica di linea militare di somma importanza strategica”. Nel 1907 quest'ultima richiesta fu fatta propria dallo Stato Maggiore dell'Esercito, dopo aver ottenuto che lo spostamento della linea di difesa del confine italiano dalla sinistra del fiume Po alla destra del Tagliamento. Sempre nel 1907 la Direzione delle Ferrovie iniziò gli studi di progetto per la realizzazione dei due tratti. Nel 1909 avvenne l'affidamento dei lavori alla Società Veneta di Padova (una vera potenza, che agiva quasi in regime di monopolio), avviati nell'agosto dello stesso anno.

Decisivo fu l'appoggio dell'uomo politico veneziano Luigi Luzzatti (1841-1927, famoso giurista ed economista), per quattro volte Ministro del Tesoro e poi Presidente del Consiglio dei Ministri, dal marzo 1910 al marzo 1911, al quale, fra l'altro, va riconosciuto il merito per la nascita dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari nel 1903.

La Motta - Portogruaro ha un percorso di km. 17.700 con una sola stazione intermedia a Pramaggiore, in località Belfiore, distante quasi cinque chilometri dal capoluogo. La Motta - San Vito misura km. 27.00 con stazioni ad Annone - Pravisdomini (ubicata in località Santa Fosca di Pravisdomini), Azzano X - Chions e Sesto al Reghena, più una “fermata” a Pravisdomini. Quest'ultima, a ridosso del centro abitato, non era prevista dal progetto, ma ottenuta grazie alla fermezza del sindaco e alla mobilitazione della popolazione, anche se la municipalità fu gravata da alcuni oneri, quali la costruzione dei marciapiedi e la posa della cancellata in cemento. Il comune di Annone a sua volta, benché risentito per l'ubicazione della stazione, come tutte le altre lontana dal capoluogo, si accollò alcune spese concernenti migliorie e l'ampliamento del piazzale. Sembra che gli amministratori annonesi, con a capo il sindaco Giuseppe Franchi, non abbiano inteso collaborare nelle preliminari operazioni di esproprio e da qui la “punizione”. La stazione, alla fine, fu più ampia delle altre, tutte replicanti lo steso progetto: quattro ingressi con due sale d'aspetto, piccolo magazzino merci interno e servizi igienici esterni. Ogni stazione fu dotata di scalo merci con ampio magazzino, piano caricatore con carico di testa, bilancia a ponte da 30 tonnellate, essendo così “ammessa a tutti i trasporti in servizio interno e cumulativo italiano di viaggiatori, bagagli, cani, giornali, valori, merci, feretri, veicoli e bestiame (inizialmente esclusa Pramaggiore “per mancanza di strade d'accesso”). Al primo piano c'erano due alloggi.

Per la realizzazione dei due tronchi si costruirono tre grandi ponti metallici: sul vecchio alveo del Livenza a due travate indipendenti, sul ramo nuovo del Livenza e sul canale Malgher (al tempo detto Borida) a due binari. Per tre chilometri, dalla stazione di Motta alla diramazione, le linee corrono adiacenti.

I lavori ebbero completamento nel giugno 1913 e il 6 luglio alle ore 7.30 un treno particolarmente addobbato e con la locomotiva imbandierata, partì da Motta con a bordo l'on. Luzzatti, parlamentari e un alto numero di autorità, per il viaggio inaugurale. Breve fermata a Pramaggiore e sosta a Portogruaro con esibizione della banda cittadina che suona la marcia reale, ricevimento in municipio e discorsi di rito, rinfresco. Ripartenza alle 9.40 e arrivo a San Vito alle 10.05, accolti dall'on. Francesco Rota e dal sindaco Morassutti, con il medesimo copione. Partito da San Vito il treno sostò a Sesto al Reghena, accolto dalla banda di Bagnarola, con saluto di benvenuto a S.E. Luzzatti da parte dell'avv. Amedeo Sandrini, successive fermate a Chions - Azzano Decimo, Pravisdomini,

Annone Veneto - Pravisdomi. Il cronista de “La Concordia” scrive: “Passiamo in mezzo ad una campagna a cultura intensiva, floridissima, popolata da una classe di contadini affezionati alla terra che coltivano e che lungo la via ci salutano festosi. Alla stazione di Annone - Pravisdomini, tra cui primeggia il sesso gentile […] ci chiediamo perché mai si abbia tanto tardato a concedere questa linea che segna la resurrezione di una popolazione laboriosa, forte, gentile”.

A Motta di Livenza i festeggiamenti trovarono l'apice: ovunque manifesti, strisce inneggianti gli ospiti, bandiere e fiori. Breve ricevimento in municipio e alle 13.30 tutti gli invitati si avviarono alla stazione, vicino alla quale il Comitato per i festeggiamenti aveva predisposto un padiglione “tappezzato da fiori e bandiere tricolori. I coperti sono oltre 600”. Dopo il sontuoso banchetto furono pronunciati i discorsi dell'on. Francesco Rota e dell'on. Vittorio Moschini in rappresentanza del portogruarese, quest'ultimo prevalentemente di carattere elettorale, blandamente critico con Luzzatti, esultante per la nuova legge elettorale “che darà alla Camera una nuova fisionomia” (in ottobre si sarebbero svolte le prime elezioni a suffragio universale maschile). A seguire gli interventi dei sindaci di Portogruaro, conte cav. Camillo Valle e di San Vito, cav. Pio Morassutti. Lungo e articolato quello dell'on. Luzzatti, che puntualmente rispose a tutte le richieste presentate dagli oratori, privo di polemica con l'on. Moschini: “…quello che ci unisce è l'affetto alla patria, l'affetto alla terra di Motta tanto cara al mio cuore”. Fra le autorità parlamentari ed ex parlamentari friulani: sen. Elio Morpurgo di Udine, on. Pietro Ellero di Pordenone, on. Luigi Galeazzi di Chions (già sindaco di Pordenone del 1905 al 1909).

Dino Mantovani, pagine da riscoprire

GIACOMO TASCA, CARLO COSTANZO,

ANNAMARIA COVIELLO, PAOLO CANDIDO

Dino Mantovani.

DINO MANTOVANI e le “LETTERE PROVINCIALI”

Nato a Venezia nel 1862 da Antonio, medico molto noto e stimato che aveva partecipato al moto rivoluzionario del 1848, e da Matilde Badoer di antica famiglia patrizia veneziana “Dino Mantovani” studiò nel ginnasio-liceo Marco Foscarini di Venezia, frequentò la facoltà di legge all'università di Padova e poi di Bologna dove si laureò senza intenzione di dedicarsi alla professione forense preferendo abbracciare la vita di letterato dopo aver frequentato con passione le lezioni di Carducci. Si stabilì a Roma dove un suo insegnante di liceo, Raffaele Giovagnoli, aveva fondato la rivista letteraria “Il Capitan Fracassa” sulla quale potè pubblicare i suoi primi articoli di critica letteraria accanto a firme già molto note come quelle di D'Annunzio, di Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao. I suoi articoli trovarono posto anche in un'altra rivista letteraria “Cronaca Bizantina”, quindicinale fondato da Sommaruga. Questa sua prima attività fu notata e apprezzata da Ferdinando Martini che era sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione e che lo volle conoscere presentandolo anche al capo divisione Giuseppe Costetti, letterato e commediografo. Ammalatosi il padre sorse la necessità di aiutare economicamente la famiglia e, rivoltosi al ministero, fu inviato nel Gennaio del 1885 a insegnare “lettere italiane” al liceo di Senigallia, nelle Marche. Vi rimase per quattro anni sopportando a fatica la vita da esule che soffriva la perdita dell'ambiente romano e dei progetti di un'attività più consona ai suoi desideri. Passò poi per un anno al liceo di Ascoli Piceno e per un altro a Teramo dove riuscì a pubblicare il primo dei suoi due libri più importanti, le “Lettere Provinciali” che incontrarono il consenso di Benedetto Croce.

Intanto, dal 1887, la sua famiglia si era stabilita a Portogruaro con il padre gravemente malato che morì l'anno seguente.

Il trasferimento al liceo “Jacopo Stellini” di Udine nel 1891 gli consentì di avvicinarsi a Portogruaro dove erano rimasti la madre, il fratello Umberto e la sorella Alba, e a Portogruaro gli fu facile allacciare relazioni di reciproca stima e amicizia con personaggi importanti come l'archeologo di fama internazionale Dario Bertolini e con suo figlio l'avvocato Giancarlo che alla morte del padre, ebbe dall'amico Dino una bellissima memoria a stampa. La presenza di Dino Mantovani passò a Portogruaro meno inosservata di quanto si potrebbe pensare se negli anni Trenta del Novecento il suo nome veniva ancora citato dai vecchi professori dell'ex seminario vescovile diventato nel frattempo il ginnasio-liceo “G. Marconi”.

Nei quattro anni trascorsi al liceo di Udine, il Mantovani potè dedicarsi fruttuosamente al secondo dei suoi libri più importanti,“Il Poeta Soldato”, Ippolito Nievo. Per questa impresa potè sfruttare lettere e memorie messe a sua disposizione dai familiari del Nievo, materiale mai prima di allora da altri consultato e che gli fu prezioso nel ricostruire e ridare vita ad un letterato allora ancora poco conosciuto.

Nel 1895 fu trasferito al liceo D'Azeglio di Torino e poco dopo riunì accanto a sé la famiglia. A Torino potè riprendere l'attività giornalistica interrotta da tempo, e divenne il critico letterario della “Stampa” collaborando anche alla “Lettura” e a “Nuova Antologia”.

Si aggiungerà nel 1904 la collaborazione al “Corriere della Sera” dove sarà introdotto dal cognato e giurista di Pavia G.C. Buzzati, futuro padre di Dino Buzzati.

A Torino il Mantovani fu accolto calorosamente e con il favore dei circoli culturali che avevano conosciuto e apprezzato la sua produzione letteraria. Una delle personalità torinesi più prestigiose, Arturo Graf, lo esortò a presentare domanda di libera docenza che gli fu subito accordata cosicché nel 1901 potè tenere all'università di Torino un corso di insegnamento sulla Prosa Moderna. Le qualità di Mantovani che i torinesi apprezzarono di più furono il senso della misura, l'altissimo concetto dei valori morali insiti nell'insegnamento, la vasta cultura esposta in modo semplice ed elegante. Fu assessore all'Istruzione nella giunta municipale, preside per un biennio dell'Istituto Magistrale e sovrintendente del Teatro Regio. Il Ministero della Pubblica Istruzione lo volle nella R. Commissione per la riforma della scuola media.

La sua operosità instancabile si manifestò anche nelle lezioni tenute presso altri istituti di insegnamento, all'Università Popolare e in alcune letture di canti della Commedia nella sede fiorentina della Lectura Dantis. Nel 1908 fu nominato preside del Liceo “Alfieri”, incarico che mantenne fino alla morte improvvisa avvenuta nella notte fra il 16 e 17 Aprile del 1913 all'età di 51 anni, quando stava uscendo la terza edizione dei suoi migliori articoli letterari con il titolo di “Letteratura Contemporanea”.

La salma di Mantovani fu tumulata nella tomba di famiglia a Portogruaro dove già erano stati sepolti il padre, la madre e il fratello Umberto deceduto l'anno prima. Dino soffrì molto per questi gravi lutti ma, prima di morire, aveva sposato nel 1911 Emilia Gherlone che gli fece conoscere i venti mesi più felici della sua vita.

Riccardo Fabris

LAURA COMUZZI

Riccardo Fabris, originario di Lestizza, è una di quelle figure che la memoria pubblica, del comune di origine, ha purtroppo dimenticato.

Lasciato il piccolo comune del Medio Friuli in età ancora giovane per ragioni di studio, tra i fiori all'occhiello della sua esistenza Fabris può annoverare la cittadinanza onoraria del comune di Marano Lagunare, grazie “all'amore, studio e lavoro indefesso” in favore della realizzazione del porto della città; inoltre si dedicò con fervente spirito patriottico alla questione dell'irredentismo.

Con la speranza che l'approfondimento che verrà di seguito sviluppato, permetta di conoscere più a fondo questa figura, rimasta purtroppo nell'ombra, originaria proprio di Lestizza.

Riccardo Fabris nasce a Lestizza nel 1853. Figlio del nobile Nicolò Fabris e della baronessa Felicita Del Mestri di Schönberg, fratello della narratrice e poetessa Elena Fabris Bellavitis.

Lasciato da giovane il paese natale seguì l'inclinazione agli studi economici e sociali, che lo animarono per tutta la vita. Si trasferì dunque a Padova dove si laureò in legge, e successivamente a Firenze al fine di perfezionarsi all'Istituto di Scienze Sociali. Dopo un primo impiego all'ufficio di Statistica del Ministero di Agricoltura di Roma, lavorò in seguito nelle assicurazioni. Data la particolare competenza in materia economica, nel 1906 fu eletto dalla Fondazione delle Società Italiane di Mutuo Soccorso quale loro rappresentante nel Consiglio Superiore del Lavoro.

Compì numerosi studi in materie diverse. Dedicò studi approfonditi e puntigliosi alla realizzazione del porto di Marano Lagunare. Fu infatti merito suo se venne ripresa l'idea caldeggiata in precedenza da Pacifico Valussi e Prospero Antonini di costruire nella cittadina un grande porto.

Nell'opera dal titolo “Al mare: contributo agli studi per il nuovo porto di Marano Lagunare e per la difesa del Friuli” emerge l'importante contributo che Riccardo Fabris offrì per questa realizzazione.

Scrive Fabris “Quando, nel gennaio 1906, licenziai per le stampe il mio opuscolo sul porto di Marano Lagunare, io non osava sperare che esso potesse avere tanta fortuna. La proposta - ai più inattesa - di un grande scalo marittimo da costruirsi ex novo all'estremo confine orientale dello Stato doveva vincere troppe difficoltà, d'ordine diverso, perché si potesse presumere ch'essa riuscisse a giungere presto alla studio risolutivo.

Ma la bontà intrinseca dell'idea, e l'evidenza dei vantaggi che, non pure la provincia, ma il Paese tutto avrebbe ricavato dalla costruzione del nuovo porto fecero sì che in poco più di due anni esso, dallo studio di semplice progetto, passasse tra le opere deliberate ed in via di esecuzione.” 1

Nel presente scritto Riccardo Fabris dimostrò l'importanza militare di Marano Lagunare, in risposta a coloro che invece la negavano, vista l'assenza di difese naturali e poiché l'unico canale d'entrata avrebbe potuto prestarsi all'imbottigliamento della flotta da parte del nemico.

Fabris rispose che nel momento in cui mancano i monti a protezione del porto, certo non si possono costruire artificialmente, ma così come si è pensato alla difesa di Venezia si può fare lo stesso con questa cittadina, viste le condizioni analoghe.2

Con la realizzazione di questo porto dunque si contribuiva, secondo Fabris, alla difesa del Friuli, alla difesa dell'Italia, e del sacro suolo della Patria dall'invasione straniera.

Stemma dei Giustiniani

nel frammento di ciotola di calle Bertrando

MARIA TERESA CORSO

Stemma della famiglia Giustiniani di Venezia

Blasonatura: Di rosso all'aquila bicipite d'oro, coronata, armata, caricata nel petto di uno scudetto d'azzurro alla fascia d'oro (Di Crollalanza, 1898). (Legenda: righe verticali = rosso; righe orizzontali = azzurro; punti = oro)

Durante il rifacimento della pavimentazione in Calle Bertrando a Marano nel 2003 si è rinvenuto in prospezione (per caso e prima dello smaltimento a discarica da parte dell'impresa), un frammento di ciotola in maiolica ispano-moresca, rivestita di smalto a lustro, di colore biancastro con elementi decorativi che riportano lo stemma dei Giustinian, un'antica famiglia veneziana, imparentata con i Giustinian di Genova.

Si tratta di una ciotola assegnabile alla produzione andalusa, in particolare alla città di Valenza e la sua datazione può porsi entro la prima metà del XV secolo (1400-1450).

Era il 1346 e di fatto Genova non poteva più far fronte ai debiti accumulati dal governo locale per sovvenzionare navigli. Il governo della città escogitò un modo economico a suo favore: chiese alle ricche, benestanti famiglie genovesi di investire del denaro in cambio di una concessione trentennale di alcune isole greche. La famiglia Giustinian ottenne la concessione per l'isola di Chio (Scio per i genovesi) dove trovarono spazio e modo per costruire le loro fortune. Venne istituita giuridicamente la MAONA, un'associazione tra le famiglie che ebbe il compito di incassare i crediti in nome del governo di Genova. In realtà esse dovettero far fronte agli assalti dei turchi diverse volte e quindi era necessario costruirsi una fortezza. Una fortezza entro la quale vissero nei decenni a seguire diverse famiglie genovesi, le quali, attraverso matrimoni consanguinei (per endogamia) si erano tutti imparentati fra di loro, costituendo una grande famiglia Giustiniani.

A Venezia, divenne di moda nel Quattrocento possedere maioliche valenzane. Dal 1426, infatti il governo veneto concesse un'unica deroga alle importazioni ceramiche provenienti dall'estero: il vasellame proveniente da Valenza e da Maiorca poteva essere commercializzato nei domini della Serenissima, nella Dalmazia, e nelle isole dell'Egeo.

Le maioliche presenti nel territorio della dominante pare avessero un percorso di guerra: seguissero i condottieri, i comandanti, gli imperatori, fossero in buona sostanza bottino di guerra. L'imperatore Sigismondo d'Ungheria (come si sa dai documenti, era presente a Marano nel 1419, dove tra l'altro salì in cima alla torre medievale), fu il personaggio che permise alla Maona Giustiniani di fregiarsi nel suo stemma, cioè “dell'aquila imperiale con il capo rivolto a destra”. Al tempo della Maona Giustiniani infatti lo stemma dei Giustiniani al castello a pianta esagonale con tre torri era stata aggiunta nel 1413, proprio per concessione dell'imperatore Sigismondo, l'aquila nera imperiale monocipite, rivolta a destra con la corona d'oro”.

Non è dato sapere se le maioliche vennero trasportate dall'entourage dell'imperatore, ma che vi sia una qualche parentela tra i prodotti del mar Egeo, più propriamente nei rapporti di scambio di manufatti e prodotti vari delle fortezze soprattutto con la stessa maona però è pensabile.

Precenicco: una comunità nella storia.

EDI POZZETTO

Sabato 16 febbraio 2013, nel'Auditorium comunale, l'Amministrazione comunale di Precenicco ha organizzato la presentazione del nuovo volume sulla storia del Comune. Erano presenti il sindaco, Massimo Occhilupo, la giunta e diversi consiglieri comunali, alcuni amministratori provenienti dai Comuni limitrofi, il vice direttore centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia nonché già sindaco di Precenicco dal 1990 al 2008 Giuseppe Napoli, il presidente della Fondazione CRUP, Lionello D'Agostini, Federico e Sabina Hierschel de Minerbi - questi ultimi hanno sostenuto con il loro contributo la realizzazione del volume - e molte, molte persone del paese e non solo.

La presentazione vera e propria è toccata ad Andrea Zannini, professore dell'Università di Udine, sono poi seguiti gli interventi degli autori presenti. Nell'ingresso dell'Auditorium era allestita un mostra fotografica ed altre immagini scorrevano proiettate sullo schermo della sala.

Secondo alcuni studi, il primo insediamento di Precenicco è databile tra il 1150 e i primi anni del Duecento, probabilmente ai tempi del patriarca di Aquileia Pellegrino, mentre avvocato della Chiesa di Aquileia era Engelberto II, conte di Gorizia, figlio di Mainardo. Costui, privato di parte del suo patrimonio fondiario, aveva cercato di espandere i suoi possessi verso oriente nonostante l'opposizione di Pellegrino e dei vassalli del patriarca. Le vicende di questi anni riconducono ai conflitti sorti tra il principe ecclesiastico e l'aristocrazia feudataria.

Chiamato in giudizio dal patriarca, Engelberto, armi alla mano, lo imprigionò prima di cedere alle pressioni dei potenti vassalli di Pellegrino, rimettendolo in libertà e accettando di sgomberare Precenicco e le altre terre occupate, una volta estinta la sua dinastia.

La prima testimonianza storica di Precenicco (o perlomeno l'unica finora conosciuta), risale a questi atti ufficiali. Nonostante gli impegni sottoscritti, Engelberto continuò a gestire il possesso di Precenicco, contrassegnato dallo stemma gentilizio della sua casata fino al 1210, quando il suo successore, il conte Mainardo II, ne fece donazione all'ordine teutonico. Nel 1226 il patriarca Bertoldo di Andechs riconobbe il possedimento a favore dei teutonici.

Il comprensorio di Precenicco aveva rilevanza strategica: era infatti collocato lungo la via che anticamente poneva in collegamento il mondo transalpino (attraverso il passo di Monte Croce Carnico-Plöckenpaβ), l'alto Friuli e il porto di Latisana, in buona parte controllata dai conti di Gorizia grazie ai loro possedimenti di Codroipo, di Blasiz, di Belgrado e di Volta di Ronchis. L'altra via commerciale era controllata invece dai patriarchi lungo il tracciato Tarvisio-Gemona, per Udine, fino ad Aquileia.

Quando nel 1245 Latisana entrò a far parte dei domini goriziani, il feudo di Precenicco venne compreso nel circuito dei traffici mercantili, svolgendo una funzione importante anche come supporto ricettivo per ospitare viaggiatori, pellegrini e mercanti di lingua tedesca che si servivano del porto sul Tagliamento.

La concessione all'ordine teutonico venne celebrata con una cerimonia solenne e sfarzosa dai forti contenuti simbolici nella basilica di Aquileia alla presenza dell'imperatore Federico II, del Gran Maestro Hermann von Salz, del patriarca di Aquileia Bertoldo di Andechs.

Sappiamo che Precenicco, dunque, aveva la funzione principale di ospitare quanti dai territori germanici intendevano raggiungere la Terrasanta, e che a questo scopo le strutture ricettive, fortificate, erano presidiate da una piccola guarnigione che il conte di Gorizia aveva concesso. Tale castello pare contenesse, almeno fino alla fine del 1300, anche un convento di monache, oltre ad un ospedale, magazzini e uffici.

Il grande luccio e il voto

ADELMO DELLA BIANCA

Da ragazzo, mio padre più volte mi raccontò un episodio di pesca e di fede - di cui è stato realmente protagonista un compaesano agli inizi del '900 - che mi colpì profondamente nell'animo sia per la suggestione del racconto che per la toccante, popolare religiosità dimostrata dal pescatore. Per la singolarità di quel che successe allora, rimane ancor vivo il ricordo tra gli anziani del paese, che giustamente lo tramandano ai giovani.

Nei primi anni '20 del Novecento, nell'immediato dopoguerra successivo al primo conflitto mondiale, la povera gente cercava di risollevarsi dall'immane disastro che l'aveva colpita, arrangiandosi come poteva per procacciarsi da vivere. Successe che, in quegli anni di miseria e disperazione, il vecchio Antonio Del Frate, conosciuto in paese come Tòni Tinòs1 padre di Giuseppe, amico d'infanzia del mio genitore, provvedesse anch'egli con la pesca al sostentamento della sua numerosa famiglia. Sebbene fosse già avanti con gli anni, non disdegnava qualche uscita in solitaria per pescare sul fiume Turgnano, come sempre aveva fatto nella sua vita. Sopportava con rassegnazione fatiche e disagi ma la passione e la necessità alimentare erano preminenti, ed anche il disagio della navigazione sul fiume, passava così in secondo piano.

In un tardo pomeriggio di fine estate, ritto sulla sua barca, scivolava lento e silenzioso sull'acqua scura del fiume, seguendone la debole corrente. Osservava nel frattempo con l'occhio allenato ed esperto, l'acqua bassa dei canneti nel sottoriva, alla ricerca della preda. Raggiunse così il grande bosco Baredi che allora ne lambiva l'alveo e che qui, di molto si allargava, in cui le sue profonde acque ospitavano sempre pesce in abbondanza.

Celato dalle lunghe ombre delle querce che prosperavano maestose in quella rigogliosa selva e le cui poderose branche si protendevano sul fiume ombreggiandone l'acqua, vide infine tra il riverbero del canneto un'ombra scura, immobile ed insolitamente grande. Per qualche istante ne fu sorpreso, ma il leggero movimento della pinna caudale gli confermò immediatamente che si trattava di un pesce dalle proporzioni inusuali, non comuni. La sua reazione fu rapida ed istintiva e, anticipando la fuga del pesce, arpionò con un preciso fendente un grosso luccio nel fitto canneto che ricopriva tutto il sottoriva del fiume Turgnano, nei pressi della chiesetta dedicata a S. Antonio abate.2 Quando fu colpito, il pesce ebbe un sussulto e iniziò a dimenarsi violentemente, provocando un fragoroso sciabordio dell'acqua. Colto di sorpresa dalla concitazione del momento, venne raggiunto dagli spruzzi d'acqua lanciati in tutte le direzioni dal frenetico dimenarsi del pesce.

Temette seriamente di perdere l'equilibrio e di finire così in acqua. Nel timore che la preda si liberasse o, peggio, che rompesse l'asta in legno, perdendo con essa la preziosa fiocina, il vecchio Tinòs, da esperto pescatore lasciò la presa del sfussinìn, aspettando che il luccio la smettesse di dibattersi. Il pesce, raccolte le sue ultime forze, continuò furiosamente a dimenarsi, nel vano tentativo di sfuggire alla cattura e trascinò la fiocina sul fondo fino a farne scomparire l'intera asta. Poco dopo però, alcuni metri più a valle, questa, lentamente e senza alcun movimento riemerse, a testimonianza che la vana lotta del pesce per riappropriarsi della propria vita, si era dunque conclusa sul fondo del fiume.

Pagaiando con cautela, il vecchio pescatore accostò la prua della barca all'asta della fiocina e l'afferrò saldamente con entrambe le mani. La estrasse infine dal fiume e, con essa, issò a fatica sul fondo della barca un luccio enorme, mai visto prima.

Tinòs pose il piede sinistro sull'addome del pesce e, con un movimento secco ma deciso, sollevò le braccia per estrarre la fiocina conficcata in profondità nella carne. Ansimando per lo sforzo e l'emozione e, con le gambe tremolanti, la depose lentamente e con attenzione sul fondo piatto della sua piccola imbarcazione.

Fu allora, quando stanco e provato si sedette sull'asse di poppa, che il vecchio pescatore, dopo aver osservato pieno di meraviglia il pesce in tutta la sua bellezza e maestosità, capì di aver catturato un luccio davvero eccezionale, fuori dal comune, a sua memoria mai pescato prima da nessun altro. Anche il pescatore più esperto e smaliziato, di fronte ad un avversario così temibile ed oramai esanime, dovrebbe provare rispetto ed ammirazione, pensò.

Senza distogliere gli occhi dal pesce, con calma estrasse dalla tasca della giacca un vecchio portacenere e da questa una piccola cartina per sigarette. Vi aggiunse un po' del prezioso tabacco che custodiva gelosamente in una tasca della consunta giacca e, con rapidità e maestria, preparò una sigaretta che fissò con una veloce passata di saliva. Era per lui un rito che seguitava a fare nelle occasioni particolari, con parsimonia, come dopo una fruttuosa pescata, appunto. Seguitando ad aspirarne il fumo, il vecchioTinòs osservò a lungo quel meraviglioso pesce mentre lo ripuliva, togliendogli lo scrats3 dalla pelle e ringraziò Dio per avergli concesso l'onore di quella cattura. Lo avvolse con cura in un vecchio sacco di juta che conservava sotto la poppa, lo bagnò affinché la pelle del pesce non si asciugasse troppo e lo depose poi con delicatezza sotto l'asse di prua della barca, che a stento lo conteneva. Felice per il buon esito della cattura, pensò che con quel pesce avrebbe abbondantemente provveduto alla cena per la sua numerosa famiglia. Da buon pescatore, pragmatico ed essenziale, pensò anche che mancava qualcosa di fondamentale per la sua cottura, qualcosa che nella sua modesta casa mancava, l'olio! - senza olio non si friggeva il grosso luccio.