Premessa

Una piccola premessa prima di entrare nella storia della nascita dell’Associazione “la bassa”

Antesignana fu la costituzione del Comitato per la Friulanità del Latisanese e del Portogruarese, il 12 giugno 1977, presso il Teatro Verdi di San Michele al Tagliamento.

Un primo articolo apparso su “La Vita Cattolica”, definisce il territorio della Bassa tilaventina “una zona a torto considerata non culturalmente pura”. La cultura linguistica della Bassa pienamente inserita nella friulanità. Rivalutazione della parlata, attraverso le significative opere di Tracanelli, Ellero e Morandini”. (Vita Cattolica del 3 maggio 1975)

Doveroso è riportare i nomi di alcuni personaggi che si sono occupati della storia del territorio in anni precedenti prima della costituzione del Comitato sopracitato.

Lasciò delle memorie scritte sulla carestia e della peste nel nostro territorio, e sul Tagliamento Gasparo Morossi (1588-1660).

Filippo Donati (1761/62-1826) stilò una memoria, “Quadro storico delle vicende Politiche-Commerciali e Morali di Latisana” nel 1807, per conto del Dipartimento di Passariano, poi riprese e stampate con note e prefazione del dott. Virgilio Tavani, nel 1881.

Non dobbiamo dimenticarci del prof. Gellio Cassi (1877-1961), allievo del Carducci, e docente presso l’Università di Bologna, delle sue numerose opere in particolare il saggio “Tre secoli di giurisdizione feudale in Latisana 1528-1806”, pubblicato negli annali della Deputazione di Storia Patria per il Friuli in “Memorie Storiche Forogiuliesi” nel 1910-1911, Volumi VI e VII.

Non dobbiamo dimenticarci del prof. Gellio Cassi (1877-1961), allievo del Carducci, e docente presso l’Università di Bologna, delle sue numerose opere in particolare il saggio “Tre secoli di giurisdizione feudale in Latisana 1528-1806”, pubblicato negli annali della Deputazione di Storia Patria per il Friuli in “Memorie Storiche Forogiuliesi” nel 1910-1911, Volumi VI e VII.

Diversi quotidiani si occuparono del nascente Comitato fra i quali:

- “La Vita Cattolica” 3 maggio 1975;

- “Il Corriere del Friuli” nove. 1976, n.51, marzo 1978, n.4;

- “Il Gazzettino” 4 e 7 marzo 1977;

- “Messaggero Veneto”, 26 febbraio 1977, 29 giugno 1977 e 22 novembre 1977:

- “Il Popolo”, 1 maggio 1977, 12 giugno 1977, 19 marzo 1978;

- “La Voce della Parrocchia di Latisana”, Luglio 1977, marzo 1978

- “Il Piccolo” 8 aprile 1978;

- “Il Friuli”E.P.T. Udine, aprile 1978.

Là che si nàs…

Articolo pubblicato in "LA VOCE della Parrocchia"

ANNO III – N. 2 LUGLIO 1977

(Periodico della Pieve Abbaziale di Latisana)

Come accade qualche volta nella vita, anche la sciagura del terremoto, la più spaventosa fra le tante che il Friuli ha conosciuto, possiamo dire che abbia provocato due effetti positivi: un ampio moto di solidarietà - che ha visto in primo piano i giovani - e la riscoperta, da parte di molti friulani, della loro coscienza di popolo. Quasi per reazione al sisma, che ha colpito il cuore della nostra terra, stanno riemergendo quei valori che sono stati l'anima del popolo friulano e che sembravano destinati a venire soffocati dai falsi valori della società dei consumi.

In parte, questa tendenza è dimostrata anche dall'accendersi di un rinnovato interesse nei confronti di tutto quanto esprime e garantisce la nostra identità di popolo, in quegli aspetti che ci fanno diversi dalle genti vicine. Forse non sempre consapevolmente, il popolo friulano avverte che potrebbe morire, e non tanto per le distruzioni materiali: ne ha subite innumerevoli, dalle invasioni degli Ungari a quelle dei Turchi al le distruzioni delle guerre mondiali e ai molti ter remoti, quanto se dovesse perdere la sua anima, la memoria del suo passato, i segni della sua storia, espressione di valori che si sono formati, tradotti in vita vissuta e trasmessi sul la nostra terra nel corso dei secoli.

Per quanto ci tocca di rettamente, sembra che il terremoto stia rinsaldando quei legami con la «piccola patria» che noi, friulani della Bassa da tante o da poche generazioni, avevamo forse smarrito. Sono legami fondati sulle comuni vicende storiche, oltre che sul sangue e sulla lingua, e soprattutto sui valori che distinguono la nostra, come le altre civiltà essenzialmente contadine: l'egualitarismo e lo spirito comunitario. Essi non hanno significato cancellazione delle individualità, ma invece l'effettiva valorizzazione della persona. Un altro carattere ben noto del friulano è quello di essere un «sald, onest lavordòr», che attraverso duri sacrifici - il più pesante l 'emigrazione, lo colpisce da secoli - ha cercato di

riscattarsi da una condizione difficile, i n particolare per conquistarsi il bene più ambito: la sua casa.

E ' conosciuto in tutto il mondo il tenace attaccamento dei friulani al proprio fogolâr e al proprio paese, dove spesso ritornano anche dopo molti anni. La nostra gente ha espresso la sua civiltà popolare in un tessuto sociale di dimensioni ridotte, che permettesse lo sviluppo di una vita a misura dell'uomo, non isolata ed individualistica, ma nemmeno massificata e anonima. Per questo, nella ricostruzione delle zone terremotate, si dovrà assolutamente evitare di cadere nella tentazione di concentrare la popolazione dei borghi distrutti in grossi agglomerati (come pur sarebbe interesse di alcune forze e come vorrebbero certi progettisti), senza tenere conto dei millenari legami che fanno di uomini e ambiente un tutto unico.

La posizione periferica della nostra regione ha fatto sì che rimanesse abbastanza viva la consapevolezza dell'esistenza di una friulanità originale nei suoi caratteri, anche se una gestione centralistica dei mezzi di comunicazione di massa sta sempre più soffocando la nostra come le altre culture locali, in nome di una malintesa «modernità». Si è ormai preso coscienza che i contenuti e le forme espressive della cosiddetta cultura di massa, livellatrice di tendenze e di gusti, sono generalmente dettati dalla grande industria del tempo libero, che programma le vendite e i successi sul mercato nazionale e internazionale.

L'insoddisfazione per l'appiattimento consumistico fa riscopri re ovunque il folklore (che talvolta viene sfruttato a puri fini commerciali), le cui genuine espressioni, nate dal popolo per il popolo, gli sono state in passato sottratte dalle classi dominanti, che «se ne sono appropriate e, dopo averle svuotate delle loro dinamiche e del loro significato profondo, gliele hanno riproposte come momento alienante, trasformando così il folklore in strumento di dominio» (come dice Toni Colùs, un giovane gemonese, direttore della corale «La Torate» e del gruppo folkloristico «Primevere», costituito da una quarantina di bambini; (v. su «Il punto», 15-2-1977, a pagina 41). Perciò il nostro patrimonio culturale deve venire tolto dal museo nel quale lo si è voluto imbalsamare

riducendo ad oggetto di sterile contemplazione, perché ritorni ad essere esperienza viva, fedelmente ripresa tenendo conto delle motivazioni sociali, religiose, politiche che l'hanno ispirata. Per non ridursi a una semplice ripetizione dei modelli passati, ci si dovrebbe impegnare ad inventarne dì nuovi, capaci di interpretare o: la sofferenza e la speranza che il nostro popolo vive nel '77», partendo sì da un folklore che è memoria del passato, ma che può diventare «profezia di un futuro diverso» (T. Colùs).

La conoscenza critica del nostro passato come popolo friulano e delle sue varie espressioni: storia, tradizioni popolari, letteratura, arte, ecc. (nel canto, soprattutto corale, si è forse espresso il meglio del l'anima friulana), ci aiuterà a prendere maggiore coscienza di noi stessi, del ruolo che abbiamo avuto e che dobbiamo avere come popolo. Purtroppo, dal centralismo dello stato nazionale unitario e dai miti del nazionalismo confluiti nel fascismo, come dal fatto che gli intellettuali italiani erano legati ai ristretti gruppi dirigenti, si è rafforzata la concezione dell'esistenza di una sola autentica cultura, rispetto alla quale le altre erano considerate sottoprodotti.

Sono state perciò emarginate, specialmente nella scuola statale dell'obbligo, le espressioni delle culture locali e popolari, diverse da quella ufficiale e nazionale. In particolare, si è condotta, con effetti che durano ancora, un'assurda guerra alle lingue non nazionali e ai dialetti, di cui l 'Italia è così ricca, quasi fossero i nemici della lingua «nazionale» e non le fonti alle quali essa si alimenta.

La trasformazione avvenuta nel modo di considerare ciò che è diverso da un certo modello, è anche conseguente alla fine del colonialismo, che aveva affermato il pregiudizio di ritenere superiore una civiltà, quella europea, alle altre, che venivano giudicate sulla base dei valori prodotti dalla cultura occidentale. Così si riscoprono, nella loro genuina ricchezza, le autonome espressioni delle popolazioni extraeuropee e, da noi, le manifestazioni culturali proprie delle minoranze etnico-linguistiche, di cultura contadina, che erano e sono tenute in condizioni subalterne, corrispondenti al rapporto di subordinazione, favorito dall'industrialismo, subìto dalla campagna rispetto alla città.

Salvaguardare la preziosa diversità delle culture locali, in una visione dinamica e non certo conservatrice, è un impegno di grande significato, per reagire al condizionamento e all'appiattimento prodotti dall'industria culturale. La scuola, a cominciare da quella materna, potrebbe svolgere un ruolo decisivo in questa battaglia, per la quale le condizioni sono oggi un po' meno sfavorevoli di qualche tempo fa, specialmente in Friuli. E' questo un problema che dev'essere affrontato in tutte le sedi, per attuare una politica culturale degna di uno stato democratico che realizzi, anzitutto, vitali strutture decentrate (per noi, l'università friulana), in cui i più avanzati strumenti di conoscenza vengano messi a disposizione dalle comunità, che li utilizzino per esprimersi

come credono.

E ' prossimo anche l'avvio dei distretti, organismi di coordinamento, di gestione e di promozione culturale, che coinvolgeranno tutte le scuole e gli enti interessati di un dato territorio. Intanto si va intensificando la creazione di reti di biblioteche, collegate o da collegare a quelle scolastiche. Naturalmente si dovranno risolvere i problemi relativi all'introduzione della cultura e della lingua friulana nelle scuole: è questa d'altronde, un'esigenza sentita da parecchi insegnanti, soprattutto nella scuola dell'obbligo, per favorire una migliore continuità e una più stretta integrazione fra l'ambiente socio-culturale nel quale vive l'alunno e la scuola stessa.

La tutela e la valorizzazione delle culture locali (e delle caratteristiche essenziali del territorio in cui si sono formate) è oggi un impegno che si salda con l'obiettivo più generale di creare una democrazia non più soltanto formale, ma reale, che può affermarsi solo dal basso, realizzandosi attraverso nuovi modi di fare politica e nuovi strumenti, capaci di rendere socialmente e politicamente produttiva la crescente domanda di partecipazione sociale (per approfondire questi problemi, è utile il saggio di U. Bernardi, «Le mille culture», Comunità locali e partecipazione politica, Coines edizioni. Ricordiamo l'importanza che vanno assumendo i comitati di quartiere e di frazione, le comunità montane e i comprensori, insieme agli organi collegiali

nelle scuole, ecc.). Nello stesso senso si sta, d'altra parte, muovendo la Chiesa, che ha riscoperto da tempo il ruolo insostituibile delle comunità locali, con la loro storia, cultura e i loro problemi attuali.

Si tratta di utopie, forse, di obiettivi inarrivabili. Ma dobbiamo saper vedere oltre la realtà presente, alla quale non possiamo rassegnarci, se vogliamo che si raggiunga no condizioni migliori per la realizzazione della persona umana.

ALEARDO DI LORENZO

(Comitato per la Friulanità del Latisanese e del Portogruarese).

«La Bassa,

nuova rivista culturale per il Basso Friuli»

Articolo pubblicato in "LA VOCE della Parrocchia"

ANNO IV – N. 1 MARZO 1978

(Periodico della Pieve Abbaziale di Latisana)

Edita dal «Comitato per la Friulanità del Latisanese e del Portogruarese», è in questi giorni nelle edicole «La Bassa», una rivista nuova sotto molti aspetti: in primo luogo, perché vede la luce in una zona molto carente dal punto di vista dell'editoria culturale, in secondo perché finalmente getta il primo ponte tra il Friuli «classico» e una zona, il Portogruarese, da troppi e da troppo tempo considerata veneta solo perché passata nel 1838 sotto l'amministrazione della provincia di Venezia, quando e da tutti riconosciuto che l'antica Patria del Friuli estendeva i suoi confini sino al Livenza. Il Comitato si propone quindi con tale pubblicazione, che auguriamo frequente e ricca come il primo numero, di portare un fattivo contributo allo studio degli aspetti storici,

linguistici, artistici, etnografici delle due zone sopracitate.

Preponderante, anche se non condotta ai livelli «deliranti» di altri organismi sarà la ricerca ed il recupero della friulanità nelle due plaghe che nei centri maggiori si è molto assopita per la lunga, «lusingatrice» dominazione veneziana.

Il numero appena uscito porta in copertina una riproduzione di una antica carta geografica del Friuli nella quale è evidente la comunione tra le due sponde del Tagliamento; all'interno, gli scritti e le rubriche sono numerose, corredate anche da interessanti fotografie d'epoca e da mappe.

La preistoria

(alcune note riportate sul libro "la bassa 25 anni di attività")

All'inizio del 1977 si formò un “comitato intermandamentale per la valorizzazione linguistica, storica e delle tradizioni della friulanità, per le zone di Latisana e Portogruaro".

Durante il congresso annuale della Società Filologica Friulana tenutasi a Udine il 6 marzo 1977, M.G.B. Altan di Latisana, quale consigliere della S.F.F., intervenne a nome del "comitato intermandamentale per la valorizzazione della friulanità, in tutti i suoi aspetti, di Latisana e Portogruaro". Altan fra l’altro disse: ...si propone di operare di concerto e con concorso della Filologica nell'intento... anche nella ricostruzione dei confini del Friuli storico... nella prospettiva di una maggiore aderenza alla Società nella realtà portogruarese e latisanese nell'interesse della friulanità quelle popolazioni. In quella assemblea intervenne anche Nelso Tracanelli che parlo in friulano come "esule in Patria", spiegando le ragioni storiche del portogruarese unito al Friuli fino al

1838 e i motivi per un ritorno enlla Piccola Patria, concluse dicendo "il lavôr sarà dûr, Li dificoltàs grandis, ma nun 'i sin mitûs a ciaminà e no si fermarìn chi quant ch'i sarìn furlàns tra i furlàns. Judèni!”.

Il 12 giugno 1977 in concomitanza con le manifestazioni del "Giugno Sanmichelino", presso la sala Verdi di S. Michele al Tagliamento si tenne la prima assemblea degli iscritti alla Società Filologica Friulana residenti nei due mandamenti. Nell'ampio dibattito emerse l'esigenza di maggiori contatti tra i soci e di stampare una rivista che raccogliesse i contributi letterari e saggistici degli aderenti al comitato. Nel gennaio 1978 venne stampato, sempre a cura del comitato, un numero unico intitolato "la bassa-1".

Nella presentazione si fece presente "il maturarsi di un'esigenza di istituire una associazione culturale impegnata anche esternamente a valorizzare la lingua, l'arte e la cultura friulana... Per un appassionato di storia ed arte friulana e quasi un'esigenza essere iscritto alla SFF e questo era ed e anche il minimo denominatore comune fra i promotori dell'iniziativa, che hanno pensato bene di appoggiarsi a questo ente culturale per cementarsi meglio fra loro e poter contare su una organizzazione già ben funzionante di cui essere una propaggine". In questo numero unico era già presente lo stemma de "la bassa" raffigurante gli stemmi comunali di Portogruaro e di Latisana divisi dal Tagliamento, con il motto: L'aga no ni divit, ideato da Walter Rogato

di S. Michele al Tagliamento, il tutto sormonta to dall'aquila friulana (di Bertrando).Vi era pure l'elenco degli iscritti alla S.F.F. dei mandamenti di Latisana e di Portogruaro.

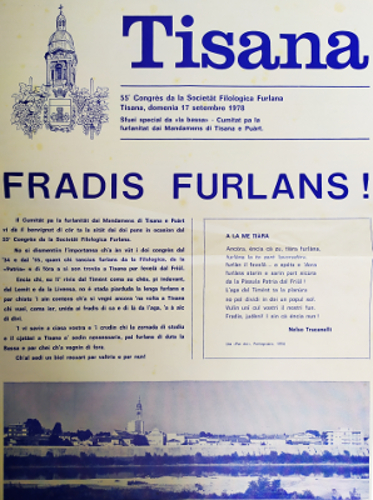

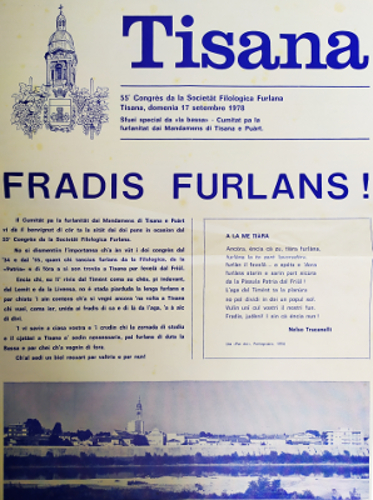

Sempre a cura del comitato, nel settembre del 1978 in occasione del 55° congresso del la Società Filologica Friulana a Latisana, venne stampato anche un foglio con il programma delle manifestazioni del congresso. Diversi componenti il comitato collaborarono alla stesura del numero unico "Tisana", come: Giuliano Bini, Nelso Tracanelli, Walter Rogato, M.G.B. Altan, G. Francesco Frattolin, Valerio Formentini, Aleardo di Lorenzo, Francesco Sguazzin, Renzo Ciutto, Gianfranco Ellero.

...dal foglio: FRADIS FURLANS

II Cumitàt pa la furlanitàt dai Mandamens di Tisana e Puàrt vi dà il benvignut di côr ta la sitât dai doi puns in ocasion dal 55" Congrès da la Societât Filologica Furlana.

No si dismentiìn l'importansa ch'a àn vût i doi congrès dal '34 e dal '55, quant chi tancius furlans da la Filologica, da la «Patria» e di fòra a si son trovàs a Tisana par fevelâ dal Friûl.

Encia chì, su li' rivis dal Timènt corna su chês, pì indevant, dal Lemit e da la Livensa, no é stada piarduda la lenga furlana e par chistu 'i sin contens ch'a si vegni ancora 'na volta a Tisana chi vuei, corna ier, unida ai fradis di ca e di là da l'aga, 'a à alc di divi.

'I vi savìn a ciasa vostra e 'i crudìn chi la zornada di studiu e il cjatàsi a Tisana a' sedin nessessaris, pai furlans di duta la Bassa e par chei ch'a vegnin di fora.

Ch'al sedi un biel recuart par valtris e par nun!

A LA ME TIARA

Ancòra, ència cà zu, tìàra furlàna,

furlàna la to zent lavoradòra.

furlàn il fevelà ... e spéta e 'dora

furlàns starìn e sarìn part sicùra

da la Pìssula Patria dal Friûl!

L'aga dal Timènt ta la planùra

no pol dividi in doi un popul sol.

Vulìn unî cul vostri il nostri fun.

Fradis, judèni! I sin cà éncia nun!

Nelso Tracanelli

(da «Par ési», Portogruaro, 1975)

Non dobbiamo dimenticarci del prof. Gellio Cassi (1877-1961), allievo del Carducci, e docente presso l’Università di Bologna, delle sue numerose opere in particolare il saggio “Tre secoli di giurisdizione feudale in Latisana 1528-1806”, pubblicato negli annali della Deputazione di Storia Patria per il Friuli in “Memorie Storiche Forogiuliesi” nel 1910-1911, Volumi VI e VII.

Non dobbiamo dimenticarci del prof. Gellio Cassi (1877-1961), allievo del Carducci, e docente presso l’Università di Bologna, delle sue numerose opere in particolare il saggio “Tre secoli di giurisdizione feudale in Latisana 1528-1806”, pubblicato negli annali della Deputazione di Storia Patria per il Friuli in “Memorie Storiche Forogiuliesi” nel 1910-1911, Volumi VI e VII.